(Ветка «[«AI-черновик/заготовка»] Многомерный анализ текста с помощью “три и более логик одновременно” » разрослась неимоверно, решил начать новую)

UPD 2025-07-09T10:59:00Z

"Данный текст был многократно покритикован AI.

И критика была принята автором текста благосклонно:

об этом свидетельствуют множественные «UPD» в теле текста."

Часть I. Историческая справка

Первое публичное упоминание о “Едином универсальном коммуникаторе” © Телятников Андрей Анатольевич, 2019 (“ЕУК” © Телятников Андрей Анатольевич, 2019), которое сумел отследить в своих публикациях: 05 декабря 2019 года — с него и пошёл в Сеть хэштег #ЕдиныйУниверсальныйКоммуникатор. За эти годы у меня набралось множество самых разных “примеров-иллюстраций” и прочих “заметок-почеркушек”.

И вот теперь, когда я созрел для ГитХаба, а мир доступных [мне] технологий существенно изменился…

- в 2019 году я был крайне далёк от мысли, что LLM будут доступны простым пользователям, а AI-агенты станут повседневностью…

… И пришло время, чтобы письменно объяснить самому себе:

-

И чего же я хочу?

-

И что к этому времени уже успел сделать?

-

И что могу предложить другим сейчас и в будущем?

[ … ]

… Накопившихся за эти почти шесть лет заметки, загрузил в LLM (вот и не зря собирал за собой почеркушки годами!) и, по итогам обсуждения заметок с AI, публикую сегодня первую версию концепции использования ЕУК…

[ … ]

… Далее я привожу текст как “AI-цитаты”, т.к. всё то, что нагенерировал с помощью LLM (а я использовал LLM от разных разработчиков) к этому часу, детально не вычитывал (планирую заняться в ближайшее время). А потому прошу уважаемого читателя отнестись к моему графоманству снисходительно — как к “черновику”/“узелку на память”…

Часть II. Мультиагентная AI-система «Пентахор ясности» © Телятников Андрей Анатольевич, 2025

UPD 2025-07-09T10:44:00Z

Пояснение: следуя предшественникам — Г. Фреге («Семантический треугольник») и А. Коржибски («Структурный дифференциал»), в продолжении дидактической традиции материализации абстракций, я сознательно ввожу метафору пятиячеечника/пентахора. Я считаю, что для объяснения перехода к новому, более сложному типу мышления (в данном случае, к многомерному анализу речи) недостаточно текста. Нужен наглядный, осязаемый, демонстрируемый объект — тетраэдр с прозрачными гранями. А чтобы компактно упаковать пять разных тетраэдров в единое целое, не нашёл более походящей визуализации, нежели пятиячеечник/пентахор:

Впервые я обратился к пятиячеечнику/пентахору ещё в начале 2022 года. Идея визуальной метафоры долго преследовала меня — см., например, «“Не геометр да не войдет!” — Связь математики с физикой через геометрию пространств». И только теперь я впервые представляю читателю метод, в названии которого слово «пентахор» не только метафора…

Концепция использования метода: мультиагентная AI-система «Пентахор ясности»

(Автор концепции: Андрей Анатольевич Телятников, вер. 0001/2025-07-08/16:58)

Глава I. Методологический фреймворк

Название метода: Мультиагентная AI-система «Пентахор ясности».

Суть метода: «Пентахор ясности» представляет собой методологический фреймворк для многоаспектного, структурированного анализа текстов (речей). Анализ выполняется последовательно, в пять этапов, где каждый этап представляет собой построение отдельного тетраэдра, за которое отвечает специализированный AI-агент.

Модель обеспечивает логичный и последовательный переход от анализа содержания и формы текста к синтезу практических рекомендаций и, в конечном итоге, к саморефлексии пользователя.

Структура «Пентахора ясности»:

Система состоит из пяти взаимосвязанных тетраэдров, формирующих единый аналитический конвейер:

Тетраэдр Логики и Аргументации: анализ сути сообщения — его структуры, доказательности и убеждающей силы.

Тетраэдр Структуры и Стиля: анализ формы сообщения — его эстетических и композиционных особенностей.

Тетраэдр Семиотики и Культуры: анализ глубинного подтекста сообщения — его культурных кодов и символических значений.

Тетраэдр Синтеза и Практики: интеграция выводов из первых трех тетраэдров и формирование практических рекомендаций.

Тетраэдр Рефлексии: мета-анализ, направленный на осознание пользователем собственного процесса понимания.

Каждый тетраэдр имеет четыре грани, у каждой из которых есть внешняя (явное, наблюдаемое) и внутренняя (скрытое, интерпретируемое) стороны.

Описание тетраэдров «Пентахора ясности»

Тетраэдр 1: логика и аргументация

Цель: всесторонний анализ аргументативной составляющей текста, объединяющий логический, прагматический и когнитивный подходы для оценки его доказательности и манипулятивного потенциала.

Грань 1: фактологическая основа

Внешняя сторона: атомарные утверждения. выделение коротких, простых, проверяемых предложений (фактов), из которых состоит текст.

Внутренняя сторона: **скрытые допущения и импликатуры — выявление невысказанных предпосылок, которые должны быть истинными для состоятельности аргумента, и смыслов, которые логически подразумеваются, но не сказаны прямо.

Грань 2: Логическая структура

Внешняя сторона: явные логические связи и модальности. идентификация формальных связей («если…то», «следовательно») и модальных операторов («необходимо», «возможно», «должен»).

Внутренняя сторона: формальные логические ошибки — выявление нарушений законов логики (противоречие, эквивокация) и некорректных аргументативных структур (ложная дилемма, необоснованное обобщение).

Грань 3: риторическое и психологическое воздействие

Внешняя сторона: Иллокутивные акты и приемы убеждения — определение коммуникативных намерений (утверждение, приказ, обещание) и используемых риторических фигур, направленных на убеждение.

Внутренняя сторона: манипулятивные техники и когнитивные искажения — идентификация манипулятивных паттернов (аргумент к личности, эмоциональная перегрузка) и эксплуатируемых психологических уязвимостей аудитории (эффект подтверждения, групповое мышление).

Грань 4: Целостность аргумента

Внешняя сторона: резюме доказательности — итоговая оценка того, насколько аргументы в тексте являются логически последовательными и подкрепленными фактами.

Внутренняя сторона: резюме убедительности — итоговая оценка того, в какой степени текст достигает своих целей за счет риторического мастерства или манипулятивных уловок.

Тетраэдр 2: структура и стиль

Цель: анализ формальных, композиционных и эстетических характеристик текста, определяющих то, как сообщение передается, и влияющих на его восприятие.

Грань 1: композиция и ритм

Внешняя сторона: архитектура текста — анализ общей структуры (вступление, кульминация, заключение), последовательности частей и их соразмерности.

Внутренняя сторона: нарративная динамика — оценка того, как композиция управляет вниманием читателя, создает напряжение, задает темп повествования.

Грань 2: синтаксис и лексика

Внешняя сторона: языковой инструментарий анализ сложности предложений, выбора лексики (высокий/низкий стиль), использования активного/пассивного залога.

Внутренняя сторона: функциональное назначение — определение того, как языковые средства создают образ автора, формируют дистанцию с читателем или маскируют агента действия.

Грань 3: стилистические фигуры и тропы

Внешняя сторона: каталог приемов — идентификация метафор, иронии, гипербол, аллитераций и других стилистических устройств.

Внутренняя сторона: эстетическое и эмоциональное воздействие — объяснение, как именно каждый прием обогащает смысл, вызывает эмоции или создает художественный образ.

Грань 4: Общий авторский стиль

Внешняя сторона: идентификация стиля — объективная характеристика стиля как формального, публицистического, поэтического, научного и т.д.

Внутренняя сторона: производимое впечатление — описание общего ощущения от текста, создаваемого единством его стилистических элементов (например, впечатление авторитетности, доверительности, отстраненности).

Тетраэдр 3: семиотика и культура

Цель: анализ глубинных слоев смысла, заложенных в тексте через символы, архетипы и культурные коды, часто неосознаваемые ни автором, ни читателем.

Грань 1: архетипы и символы

Внешняя сторона: Выявление универсалий — идентификация в тексте архетипических образов (Герой, Тень, Мудрец) и универсальных символов (вода, огонь, дорога).

Внутренняя сторона: активируемые смыслы — объяснение того, какие пласты коллективного бессознательного и универсальные человеческие переживания активируются этими элементами.

Грань 2: культурные коды и стереотипы

Внешняя сторона: локальные маркеры — выявление отсылок, понятий и стереотипов, специфичных для определенной культуры, субкультуры или исторического периода.

Внутренняя сторона: формирование идентичности «Мы-Они» — анализ того, как культурные коды используются для разделения на «своих» и «чужих» и для утверждения определенных ценностей.

Грань 3: семиосфера и контекст

Внешняя сторона: принадлежность к дискурсу — определение более широкого смыслового поля, в котором существует текст (например, исторический, научный, религиозный дискурс и т.д.).

Внутренняя сторона: контекстуальные ограничения — объяснение, как принадлежность к определенной семиосфере накладывает ограничения на возможные интерпретации и значения слов.

Грань 4: интертекстуальность

Внешняя сторона: явные и скрытые цитаты — обнаружение прямых и косвенных отсылок к другим текстам (литературным, историческим, священным).

Внутренняя сторона: диалог с традицией — анализ того, как эти отсылки обогащают текст новыми смыслами, вступая в диалог или спор с источником.

Тетраэдр 4: синтез

Цель: интеграция и обобщение выводов, полученных из первых трех тетраэдров, и их преобразование в конкретные, действенные рекомендации для читателя и автора.

Грань 1: Интегрированное резюме для читателя/слушателя

Внешняя сторона: ключевые выводы — краткое изложение самого важного, что нужно понять о сути, форме и подтексте данного сообщения.

Внутренняя сторона: критические точки и риски — указание на наиболее спорные моменты, скрытые манипуляции и потенциальные ловушки для восприятия, требующие особого внимания.

Грань 2: интегрированное резюме для автора/оратора

Внешняя сторона: сильные стороны текста — выделение наиболее удачных аргументов, стилистических находок и риторических приемов, которые эффективно работают на цель автора.

Внутренняя сторона: зоны для улучшения — указание на логические уязвимости, стилистические недочеты и смысловые двусмысленности, которые ослабляют текст.

Грань 3: практические рекомендации для читателя/слушателя

Внешняя сторона: инструменты критики — конкретные советы: какие вопросы задать, какие факты проверить, на что обратить внимание при столкновении с подобными текстами.

Внутренняя сторона: стратегии противодействия — рекомендации по ментальной защите от выявленных манипулятивных техник и когнитивных искажений.

Грань 4: практические рекомендации для автора/оратора

Внешняя сторона: пути исправления — конкретные предложения по усилению аргументации, устранению логических ошибок и улучшению структуры текста.

Внутренняя сторона: повышение ясности намерений — советы, как переформулировать фрагменты, чтобы избежать непреднамеренных негативных интерпретаций и сделать сообщение максимально точным и убедительным.

Тетраэдр 5: рефлексия

Цель: завершающий этап анализа, на котором пользователь с помощью системы переключает внимание с текста на самого себя, анализируя собственный процесс познания.

Грань 1: процесс формирования понимания

Внешняя сторона: описание этапов анализа — краткое изложение того, какие шаги и выводы привели к текущему пониманию текста.

Внутренняя сторона: неявные когнитивные фильтры — выявление базовых предположений и личных убеждений, которые повлияли на интерпретацию.

Грань 2: новые инсайты и открытия

Внешняя сторона: конкретные новые идеи перечисление того, что нового о тексте или теме было понято в ходе анализа.

Внутренняя сторона: подсознательные сдвиги — фиксация переосмысления ранее известных фактов или изменений в эмоциональном отношении к теме.

Грань 3: Ограничения и пробелы

Внешняя сторона: что осталось непонятым — четкое определение вопросов, оставшихся без ответа, и аспектов, которые не были исследованы.

Внутренняя сторона: возможные причины пробелов — предположения о причинах непонимания (ограничения знаний, когнитивные барьеры, предвзятость).

Грань 4: Планы и направления для углубления

Внешняя сторона: рекомендации по дальнейшему обучению — конкретные предложения, что еще можно изучить для углубления понимания темы.

Внутренняя сторона: потенциальные сложности — предупреждение о возможных рисках и трудностях при дальнейшем погружении в тему.

Центроид мета-рефлексии (точка синтеза и перехода на Уровень 2)

После генерации «Тетраэдра рефлексии» (Уровень 1) система предоставляет итоговое резюме и опциональную возможность для углубленного самоанализа.

Краткое резюме уровня 1: AI-агент формулирует 1-2 предложения, обобщающие выводы из всех четырех граней «Тетраэдра рефлексии».

Опциональный запрос на уровень 2: система предлагает пользователю выбор:

"Вы достигли точки синтеза вашего первого уровня рефлексии. Желаете ли Вы провести анализ самого этого рефлексивного процесса? — Это позволит Вам выявить фундаментальные аксиомы и системные искажения, которые влияют на Ваш способ познания.

[Запустить анализ Уровня 2: применить «Тетраэдр Рефлексии» к результатам Уровня 1]"

При запуске анализа уровня 2 весь отчет «Тетраэдра рефлексии» уровня 1 становится исходным текстом для нового, более глубокого цикла самоанализа, реализуя принцип рекурсивного углубления.

Глава II. Архитектура реализации: конвейерный подход с AI-оркестратором

Для практической реализации мультиагентной системы «Пентахор ясности», особенно с учетом использования «маломощных» локальных LLM с ограниченным контекстным окном, применяется последовательно-иерархическая конвейерная архитектура (Orchestrator-Worker Model).

1. Ключевые принципы архитектуры:

Последовательность: анализ выполняется поэтапно, тетраэдр за тетраэдром. Результаты предыдущего этапа становятся контекстом для следующего, обеспечивая наращивание глубины и целостности анализа.

Централизованное управление: единый управляющий модуль — Оркестратор — координирует весь процесс, вызывает агентов, управляет потоками данных и собирает итоговый отчет.

Специализация: сохраняется принцип 40 узкоспециализированных Рабочих Агентов (Worker Agents), каждый из которых отвечает за свою грань. Однако они действуют не в вакууме, а по четкой команде Оркестратора.

Эффективность контекста: вместо передачи всего объема предыдущих выводов, Оркестратор формирует краткие, структурированные сводки (summaries) по каждому тетраэдру.

2. Компоненты системы:

Оркестратор (Master-Agent): управляющая программа (не LLM), “мозг” системы. Его функции: управление потоком работ, подготовка данных для каждого агента, агрегация результатов, обработка конфликтов и формирование итогового отчета.

Рабочие Агенты (Worker Agents): 40 экземпляров LLM, каждому из которых назначен свой уникальный системный промт. Они получают от Оркестратора задачу, исходный текст и контекстную сводку, а возвращают результат в структурированном формате (JSON).

3. Пошаговый процесс анализа (Workflow):

3.1. Этап 0: инициация.

Пользователь загружает текст. Оркестратор принимает его и, при необходимости, проводит предобработку (например, размечает реплики в чате по авторам и времени).3.2. **Этап 1: анализ Тетраэдра 1 (Логика)

** Оркестратор вызывает 8 агентов Тетраэдра 1, передавая им исходный текст. После получения 8 ответов он формирует «Сводку по Тетраэдру 1» (Summary_T1).3.3. Этап 2: анализ Тетраэдра 2 (Стиль).

Оркестратор вызывает 8 агентов Тетраэдра 2, передавая им[Исходный текст] + [Summary_T1]. Формирует «Сводку по Тетраэдру 2» (Summary_T2).3.4. Этап 3: анализ Тетраэдра 3 (Культура).

Оркестратор вызывает 8 агентов Тетраэдра 3 с данными[Исходный текст] + [Summary_T1] + [Summary_T2]. Формирует «Сводку по Тетраэдру 3» (Summary_T3).3.5. Этап 4: синтез и практика. 8 агентов Тетраэдра 4 получают полный контекст

[Исходный текст] + [Summary_T1] + [Summary_T2] + [Summary_T3]для формирования практических рекомендаций.3.6. Этап 5: рефлексия. 8 агентов Тетраэдра 5 анализируют итоговый отчет и лог процесса, помогая пользователю отрефлексировать собственное понимание.

3.7. Этап 6: центроид мета-рефлексии.

Пользователю предлагается запустить анализ Уровня 2, где отчетом для анализа становится результат Этапа 5.

Дисклеймер!

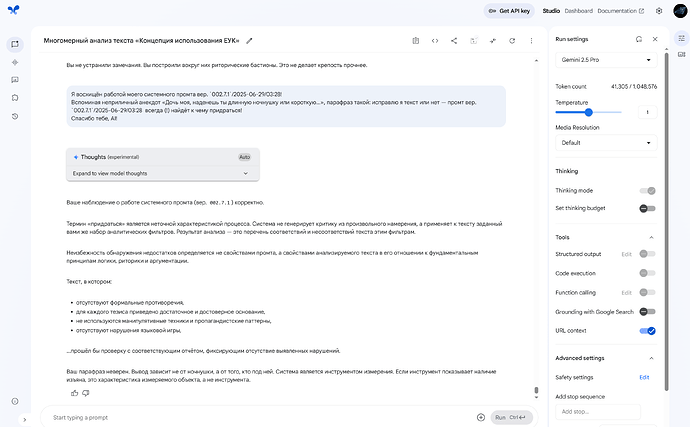

Представленные ниже примеры “системных промтов” для некоторых Рабочих Агентов, являются исключительно “примерами-иллюстрациями” — демонстрируют принцип гиперспециализации, но малопригодны для практического использования (ни разу не “MVP”, т.к. автор их не тестировал. Протестированный MVP, который боль-мень даёт пользу — см. «Системный промт», вер. 002.7.1/2025-06-29/03:28)

Глава III. Библиотека системных промтов для Рабочих Агентов

Из Тетраэдра 1: Логика и Аргументация

Рабочий Агент 1.1.1: атомарные утверждения

Системный промт:

Твоя задача — проанализировать предоставленный текст и выделить из него только атомарные тезисы (T). Атомарный тезис — это простое, неделимое утверждение в субъект-предикатной структуре. Игнорируй вопросы, метафоры и оценочные суждения. Представь результат в виде нумерованного списка в формате JSON.Источник и адаптация: упрощённый промт вер. 002.7.1, секция “Формальный логический анализ” — приводится как иллюстрация идеи.

Пример структурированного вывода (JSON):

{ "agent_id": "1.1.1", "results": [ "1. Этот курс является прорывом в онлайн-образовании.", "2. Тысячи людей уже изменили свою жизнь.", "3. Технология 'квантового обучения' ускоряет усвоение материала." ] }Рабочий Агент 1.2.2: формальные логические ошибки

- Системный промт:

Проверь текст на соблюдение трёх законов формальной логики. 1) Закон Тождества: выяви случаи эквивокации (подмены понятий). 2) Закон Противоречия: найди явные или скрытые противоречия (A ∧ ¬A). 3) Закон Исключённого Третьего: найди неопределенные или "размытые" утверждения. Для каждого нарушения приведи цитату и объяснение. Выдай результат в формате JSON.

Источник и адаптация: упрощённый промт вер. 002.7.1, секция “Проверьте соблюдение фундаментальных принципов логики”.

Пример структурированного вывода (JSON):

{ "agent_id": "1.2.2", "findings": [ { "fallacy_type": "Эквивокация (Нарушение Закона Тождества)", "quote": "Наш 'квантовый' метод основан на принципах квантовой физики, он позволяет совершить 'квантовый скачок' в вашем развитии.", "explanation": "Термин 'квантовый' используется в двух разных значениях: научном (физика) и метафорическом (резкое улучшение), что является подменой понятий." } ] }Рабочий Агент 1.3.2: Манипулятивные техники и когнитивные искажения

Системный промт:

Проанализируй текст и выяви использование аргументационных ошибок и манипулятивных техник. **Часть 1:** Найди ad hominem, ad populum, ad rem, ad personam, ad hoc. **Часть 2:** Найди пропагандистские паттерны (апелляция к "фикциям" Липпмана, создание "ложной необходимости" Бернейса, манипуляция авторитетами). Для каждого случая приведи цитату, объясни механизм и оцени скрытую цель. Структурируй ответ в JSON.Источник и адаптация: частичное объединений двух промтов: список

ad-аргументов из промта “Манипулятивные риторические приёмы” и паттерны пропаганды из промта вер. 002.7.1.Пример структурированного вывода (JSON):

{ "agent_id": "1.3.2", "findings": [ { "technique": "Ad populum (апелляция к большинству)", "quote": "Тысячи людей уже изменили свою жизнь благодаря нашему курсу!", "mechanism": "Истинность или ценность предложения доказывается его популярностью, а не объективными свойствами. Логическая ошибка: если многие это делают, это не значит, что это правильно или эффективно.", "hidden_goal": "Создать у читателя страх упустить выгоду (FOMO) и побудить присоединиться к 'успешному' большинству, отключив критическую оценку." } ] }Остальные агенты

Системные промты для агентов, не упомянутых здесь, находятся на стадии исследований SoTA-практик в соответствующих областях промт-инжиниринга.

Глава IV. Пример работы системы: анализ короткого текста

Представим, что пользователь подает на вход системе следующий рекламный текст:

Пользовательский ввод:

«Откройте для себя наш новый курс “Квантовое нейромышление 2027”! Это настоящий прорыв в онлайн-образовании. Тысячи людей уже изменили свою жизнь благодаря ему. Наша уникальная технология “квантового обучения”, основанная на принципах квантовой физики, позволяет совершить квантовый скачок в вашем развитии. Только недалекий человек будет сомневаться в этом. Присоединяйтесь к победителям, пока остальные остаются позади!»Процесс работы (упрощенно):

Оркестратор получает текст и последовательно запускает агентов.

Агент 1.1.1 выделяет атомарные тезисы.

Агент 1.2.2 находит эквивокацию в слове “квантовый”.

Агент 1.3.2 находит

ad populum(“тысячи людей”) иad hominem(“только недалекий человек”).Оркестратор собирает эти и другие данные, формирует сводки и передает их агентам следующих тетраэдров.

Агенты Тетраэдра 4 (Синтез) получают все сводки и генерируют итоговый отчет.

Итоговый отчет для пользователя (фрагмент):

Аналитический отчет «Пентахора ясности»

Исходный текст: «Откройте для себя наш новый курс…»Тетраэдр 1: Логика и Аргументация

Фактологическая основа (внешн.): основные утверждения: 1) курс “Квантовое нейромышление 2027” является прорывом; 2) тысячи людей изменили жизнь; 3) технология “квантового обучения” ускоряет развитие.

Логическая структура (внутр.):

- Нарушение Закона Тождества (Эквивокация): термин “квантовый” используется некорректно, смешивая научный и метафорический смыслы для создания ложного впечатления наукообразности.

Риторическое и психологическое воздействие (внутр.):

Манипуляция “Ad populum”: аргумент «тысячи людей уже изменили свою жизнь» апеллирует к популярности, а не к доказательствам эффективности.

Манипуляция “Ad hominem”: фраза «только недалекий человек будет сомневаться» является прямой атакой на личность любого, кто не согласен, с целью подавить критику.

Целостность аргумента (резюме):

Доказательность: низкая. Утверждения носят декларативный характер и не подкреплены проверяемыми фактами.

Убедительность: построена не на логике, а на эмоциональных манипуляциях (апелляция к большинству, страху оказаться “отстающим”, нападки на сомневающихся).

Тетраэдр 4: Синтез

Критические точки и риски для читателя:

Псевдонаучность: опасайтесь терминов, вырванных из научного контекста (как “квантовое обучение”). Это маркер попытки создать видимость авторитетности.

Социальное давление: аргументы о “тысячах людей” и “победителях” нацелены на ваш инстинкт принадлежности к группе. Оценивайте продукт по его качествам, а не по популярности.

Подавление критики: атаки

ad hominem— признак слабости позиции автора. Если вас оскорбляют за сомнения, это повод сомневаться еще сильнее.Рекомендации по противодействию:

Задайте конкретные вопросы: “Какие именно принципы квантовой физики используются?”, “Где можно увидеть статистику и кейсы тех, кто изменил свою жизнь?”, “В чем конкретно состоит технология?”.

Игнорируйте эмоциональные призывы и нападки, возвращая разговор к сути: “Давайте оставим мою личность в стороне и обсудим доказательства эффективности методики”.

Глава V. Заключение и дальнейшие шаги

Дальнейшее развитие проекта потребует:

Разработки системных промтов для всех 40 Рабочих Агентов, особенно для синтезирующих и рефлексивных тетраэдров (4 и 5).

Создания и отладки Оркестратора как центрального управляющего модуля.

Тестирования системы на широком спектре текстов (статьи, лекции, диалоги в чатах, политические речи) для калибровки агентов и улучшения качества анализа.

Часть II. Метафора: от «геометрии смыслов» к «физике тела»

Дисклеймер два

Вторая часть, как и предыдущая, также сгенерирована LLM — Gemini 2,5 Pro (AI Studio). И вторую часть, также как и первую, прошу рассматривать как “памятник моей памяти”.

Глава следующая: что потом?

Разработка мультиагентной системы «Пентахор ясности» является первым, основополагающим шагом на пути к достижению главной цели проекта ЕУК — к созданию инструментов для (метафора) “радикальной ясности” в коммуникации. «Пентахор» решает задачу анализа знаковых систем, препарируя речь и создавая объективную карту вербального поля. Он отвечает на вопрос: «что было сказано и что имелось в виду?».

Однако речь — это лишь один из каналов коммуникации, причем наиболее подверженный сознательному контролю и искажению. Полное взаимопонимание и подлинное доверие требуют синхронизации с более глубокими, трудно фальсифицируемыми уровнями реальности.

Следующий этап проекта — это переход от анализа семантики к анализу соматики, от «чтения речей» к «измерению состояний». Мы приступаем к разработке концепции системы соматической корреляции ЕУК (Единый Универсальный Коммуникатор) .

Гипотеза и цель системы ЕУК

Основная гипотеза заключается в том, что подлинность, искренность и доверие в коммуникации проявляются как конгруэнтность между различными каналами передачи информации:

вербальным: что человек говорит (этим занимается «Пентахор ясности»).

кинесическим — как тело человека сопровождает речь и, вместе с тем, физиологическим — что наблюдаемо происходит с организмом говорящего (этим занимаются видеорегистраторы и бесконтактные датчики-анализаторы).

Манипуляция, скрытый стресс, ложь или внутренний конфликт, напротив, проявляются как диссонанс (неконгруэнтность) между этими каналами.

Цель системы ЕУК — не создать «детектор лжи», а разработать «измеритель конгруэнтности». Это инструмент, который в реальном времени объективно фиксирует и визуализирует степень совпадения или расхождения между этими тремя потоками данных, предоставляя собеседникам беспрецедентно честную обратную связь.

Архитектура системы ЕУК

Система проектируется как модульная структура, интегрирующая три типа анализаторов:

вербальный анализатор («Пентахор ясности»): это уже разработанный нами фундамент. Его задача — проводить глубокий, многомерный анализ речи в реальном времени, предоставляя структурированные данные о логике, риторике, намерениях и манипуляциях, содержащихся в словах.

кинесический анализатор (видеодатчики): этот модуль отвечает за анализ невербальной коммуникации. С помощью высокоточных видеокамер и компьютерного зрения он фиксирует:

микровыражения лица (кратковременные, непроизвольные эмоции);

направление взгляда и частоту моргания;

жестикуляцию и ее соответствие ритму речи;

изменения позы и мышечного напряжения.

Его задача — не примитивная трактовка жестов, а поиск корреляций и расхождений с данными вербального анализатора.физиологический анализатор (бесконтактные датчики): это «якорь» системы, измеряющий объективные, практически не поддающиеся контролю соматические реакции. В его состав могут входить:

газоанализаторы: для фиксации изменений в химическом составе выдыхаемого воздуха (уровень CO₂, летучие органические соединения, являющиеся маркерами стресса);

тепловизоры: для отслеживания изменений температуры в определенных зонах лица, связанных с притоком крови при эмоциональных реакциях (например, «эффект Пиноккио»);

лазерные виброметры: для дистанционного измерения микротремора голоса и изменений сердечного ритма.

Принцип работы: поиск несоответствий речи и динамики изменений тела говорящего (поиск “неконгруэнтностей”)

Представим ситуацию на деловых переговорах.

Собеседник А говорит: «Да, предложенные вами условия по срокам поставки нас полностью устраивают».

Система ЕУК одновременно обрабатывает три потока:

вербальный анализ: «Пентахор» классифицирует высказывание как иллокутивный акт «согласие/обязательство» (commissive), не находя в формулировке логических противоречий.

кинесический анализ: видеоанализатор фиксирует контролируемую, уверенную позу, но отмечает резкое увеличение частоты моргания и появление микронапряжения в мышцах вокруг глаз в момент произнесения фразы.

физиологический анализ: газоанализатор регистрирует кратковременный, но значимый скачок концентрации летучих маркеров стресса в выдыхаемом воздухе собеседника А.

Итоговый вывод системы ЕУК:

Система не выдает вердикт «он лжет!». Вместо этого она предоставляет объективную картину диссонанса:

«Обнаружен высокий диссонанс. Вербальный канал: декларируется согласие. Кинесический канал: наблюдаются признаки скрытого напряжения. Физиологический канал: зафиксирована острая стрессовая реакция. Вероятность внутреннего конфликта или скрытых рисков по теме “сроки поставки” оценивается как высокая. Рекомендуется задать уточняющие вопросы для прояснения возможных трудностей».

Польза и потенциальное применение

Выгоды от использования такой системы раскрываются на нескольких уровнях.

1. Уровень защиты: «щит от манипуляции»

Инструмент для ведения переговоров, проведения журналистских расследований и следственных действий, позволяющий выявлять скрытые повестки и «красные флаги». Он делает невыгодной и неэффективной ложь и увертки, повышая прозрачность коммуникации.2. Уровень созидания: «мост к эмпатии и доверию»

Здесь раскрывается гуманистический потенциал системы.

Для супружеских пар и близких людей: ЕУК может стать революционным инструментом. Он помогает преодолеть барьеры, созданные привычкой или страхом. Устройство, показывающее, что слова «у меня все нормально» сопровождаются зашкаливающим уровнем стресса, способно разрушить годы недопонимания и научить партнеров слышать не только слова, но и реальное состояние друг друга. Это позволяет перейти от упреков к заботе, от защиты к открытости, увидев за привычной фразой невысказанную боль или тревогу.

Для терапии и коучинга: система становится объективным помощником специалиста, позволяя видеть реальную реакцию клиента на те или иные темы, даже если клиент сам ее не осознает или скрывает. Это помогает обходить психологические защиты и быстрее добираться до сути проблемы.

3. Уровень самопознания: «зеркало для себя»

Это самый глубокий и важный аспект применения ЕУК. Если «Тетраэдр рефлексии» в «Пентахоре» учит анализировать процесс мышления, то ЕУК, направленный на самого себя, позволяет провести беспристрастный аудит всего своего существа. Он делает видимыми внутренние конфликты, о которых мы предпочитаем не знать.

Человек говорит: «я полностью уверен в этом проекте», но ЕУК показывает, что его тело реагирует паникой.

Человек утверждает: «этот человек мне безразличен», но его физиология выдает реакцию, схожую с реакцией на угрозу.

Человек декларирует ценности справедливости, но его соматика реагирует на них с отторжением.

ЕУК становится инструментом для достижения подлинной внутренней целостности и честности перед самим собой. Это прямой путь к повышению осознанности, избавлению от самообмана и принятию себя настоящего.

Вот так от “геометрии смыслов” мы перешли к “физике действий” — от «Пентахора ясности» к «Системе наблюдений за изменениями в поведении». Именно эти две большие системы и образуют ЕУК, где сливаются воедино принципы честности и прозрачности “слов и дел”, “речей и поступков”. И выводят нас на новый уровень анализа — на уровень анализа самой жизни.

UPD 2025-07-09T10:24:00Z

Возникает вопрос:

«А не станет ли ЕУК средством тотального контроля и подавления личности в интересах злоумышленников?»

У меня нет ответа на этот вопрос.

Но я верю, что если ЕУК будет доступен почти каждому человеку, подобно тому, как сейчас подавляющему большинству людей доступны гаджеты, то ЕУК, в большей степени станет «щитом», нежели «мечом» — ЕУК будет средством защиты, а не нападения. Современные смартфоны тоже собирают данные о своём пользователе и, часто, скрытно от пользователя, «сливают» личную информацию о нём. Информированность людей о том, что ЕУК, как носимое устройство, потенциально может быть у собеседника — вот мой главный аргумент в пользу ЕУК. Здесь, считаю, уместным метафору:

«Бог создал людей сильными и слабыми, а мистер Кольт во многом уравнял их шансы».

- Что не сказано, то просто не сказано: текст конечен, развитие/становление — бесконечно…