Эпиграф:

Текст, представленный ниже — “мягкая, деликатная” версия. Сравнительно “жёсткая версия” — см. в первом комментарии тут.

Текст ниже был многократно покритикован AI. И работа над данным текстом “бесконечно продолжается”…

С уважением —

Телятников Андрей Анатольевич,

не педагог. И никогда им не был. И не стремлюсь им стать.

Ввязавшись в волонтёрский проект «Семейное партнёрство», даже не понимая термина “семейное партнёрство” (на текущем этапе проекта термин не согласован), вношу свою маленькую…

1. Цель (Зачем? Чтобы что?)

1.1. Кратко: лично я создаю и тестирую методологию анализа-синтеза

-

Зачем? — Чтобы мой метод “жужжал не в принципе, а в кожухе” — я стремлюсь создать качественный инструмент, а не “тяп-ляп-бесконечный MVP”, чтобы потешить своё раздутое эго и кому-то там показать, мол, вот я работаю-работаю…

-

Чтобы что? — Чтобы “мой исследовательский самолёт летал”, а не "пополнял чужой аэродром (парк) “нелетающих самолётов”.

-

Я согласен, что изобретатель гораздо чаще изобретает способы “как не надо делать” и, если продолжает идти дальше другими путями, то находит “то самое”, что приводит его к рабочему прототипу.

- Но у меня время жизни не бесконечно (в отличие от моего “бесконечного развития”). И потому я хочу увидеть, как моя методология помогает исследователям, а не болтается постом в Клубе — постом “29 просмотров” (по состоянию на 2025-07-30T17:31:00Z), — постом “5 ответов” (те пять комментариев, которые я сам же и написал).

-

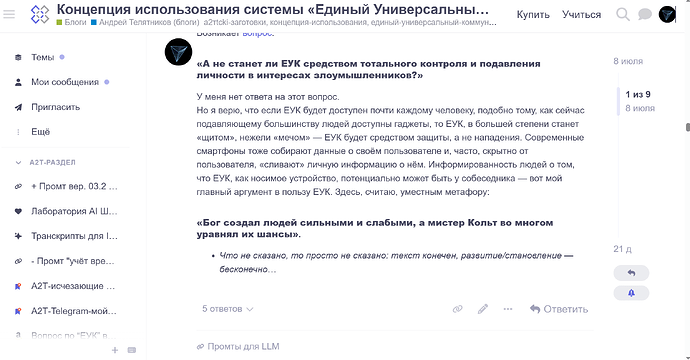

1.2. Долгосрочный горизонт: концепция «Единого Универсального Коммуникатора» (ЕУК)

Важно разделить текущие, прагматичные цели и долгосрочное видение. Вся методологическая работа, описанная ниже, связана с моей концепцией использования «Единого Универсального Коммуникатора» («ЕУК»). На данный момент ЕУК — это не техническое задание, а концептуальная рамка и отдельный проект, который в этом посте можно рассматривать как «мотивационный горизонт». И он определяет направление поиска. Текущее исследование не ставит целью создание ЕУК в ходе волонтёрского проекта, но призвано собрать и проанализировать данные, которые я буду использовать в качестве стресс-тестов для прототипов ЕУК. И анализ дискурса на примере волонтёрского проекта «Семейное партнёрство» является одним из шагов в этом направлении.

1.2.1. Слова важнее тел?

Феномен семьи, на мой взгляд, во многом строится на взаимодействии между людьми. В дискурсе семьи, вербальная и невербальная коммуникация — речевые сношения — гораздо важнее сношений половых. Когда поэты-песенники начинают воспевать любовь, а народ подхватывает и начинает воспевать ценность актов половых, то значимость половых сношений резко раздувается. Такая инфляция, как правило, приводит к дефолту семейной жизни.

Конечно, можно возразить, что сексуальная сфера не менее важна, и привести тысячу аргументов со ссылкой на авторитеты. Мой скромный поинт в том, что даже в самых разных сценариях неизменным остается коммуникативный аспект («Не уболтаешь — не даст») и финансовая составляющая («Кто девушку ужинает, тот её и танцует»). Я отчётливо понимаю, что мой “цинично-бухгалтерский нарратив” отнюдь не истина, и что для анализа феномена семьи нужен системный подход, а не примитивные редукционистские модели. Примите мой пассаж не как “нравоучение”, а как намеренно драматичный акцент в пользу примата коммуникации и как подводку к следующему тезису.

1.2.2. О качестве исследовательских гипотез

Не всякая деятельность, даже коллективная и увлекательная, является исследованием. Рассмотрим два условных примера: «моделирование рассвета с помощью поваренной книги» и «создание руководств по сопротивлению чудо-юдам». Эти примеры иллюстрируют практики, которые, несмотря на их возможную пользу для сплочения коллектива, не соответствуют базовым критериям научного познания.

1.2.2.1. Отсутствие фальсифицируемости

Ключевой критерий научной гипотезы (К. Поппер) — её принципиальная опровержимость. Как опровергнуть тезис «руководство по сопротивлению чудо-юдам работает»? Для этого нужно сначала доказать существование чудо-юд и согласовать их измеряемые характеристики. Аналогично с «описанием рассвета» — критерии успеха субъективны и не поддаются верификации.

1.2.2.2. Подмена объекта исследования

Вместо изучения реального феномена происходит замыкание описания системы на автора описаний. Исследуется не реальность, а игра в исследование реальности и артефакты собственного метода.

1.2.2.3. Фактическая цель — процесс, а не результат

Деятельность в рамках таких «гипотез» направлена на саму себя: на коллективные переживания и производство текстов ради текстов. Полезность для участников не равна научной ценности. Такие гипотезы находятся вне научного поля и должны отбрасываться на входе как несоответствующие базовым требованиям к научному познанию.

1.3. Признание в предвзятости (или самокритика как инструмент)

После столь жёсткой критики в адрес «деятельности, сфокусированной на процессе» я обязан признать очевидное: я и сам подвержен тем же когнитивным порокам. Я отчётливо осознаю, что моя собственная деятельность, мой исследовательский план, в глазах профессионального сообщества может выглядеть не чуть не лучше проектов, которые я так рьяно разбирал (см. в первом комментарии).

Это моё понимание того, что любой исследователь находится под постоянным риском самообольщения. Поэтому вся вышеизложенная критика направлена не столько на «них», сколько на меня самого. Это попытка установить для себя ту планку качества и фальсифицируемости, ниже которой опускаться нельзя, если я действительно хочу, чтобы «мой самолёт летал».

Дисклеймер: Данный текст носит гибридный характер. Первая его часть представляет собой личный манифест, излагающий мотивацию и видение автора.

Начиная с раздела 2, текст переходит в регистр строгого исследовательского протокола, предназначенного для методологической критики и верификации.

2. Как я делаю свой кусочек исследования?

После того как было показано, «как не надо», я обязан продемонстрировать, «как я пытаюсь делать», — с полной готовностью принять безжалостную критику моих уважаемых коллег.

2.0. Мои исходные «нулевые» гипотезы

Мои гипотезы изначально формулируются так, чтобы их можно было проверить и, что самое важное, опровергнуть.

-

Гипотеза 1 (о неприменимости механистического переноса):

семья — это «анти-корпорация», пространство для восстановления от конкурентной борьбы. Попытки внедрить в семью бизнес-процессы неизбежно приведут к контролю и диктатуре, разрушая партнерство. -

Гипотеза 2 (об эффективности LLM для анализа коммуникаций):

с помощью специализированного системного промпта «The Logician-Ontologist Strategic Editor©А2Тцкий» (далее — «Логик-Онтолог») можно извлечь из массива публичных текстов «атомарные тезисы» и выявить нетривиальные, статистически значимые паттерны в коммуникациях, которые не очевидны при простом чтении, а тем более — на слух.

2.1. Объект исследования

Объект: коммуникативные практики (вербальные и текстуальные взаимодействия) в русскоязычной среде.

2.2. Предмет исследования

Предметом исследования является дискурс, возникающий вокруг понятия “семейное партнёрство” в рамках онлайн-сообщества МИМ. Исследуется не сам феномен, а то, какие смыслы, проблемы и убеждения участники сообщества вкладывают в термин “семейное партнёрство”, как они его конструируют и оспаривают в своих коммуникативных практиках. Такой подход позволяет превратить неопределенность термина из методологической проблемы в центральный исследовательский вопрос, по мере разрешения которого вскрыть “методы” и “практики”, на основе которых “семейное партнёрство” создаётся и эволюционирует.

2.3. Цели исследования

Целью моего проекта является создание и апробация методологии и инструментария для анализа дискурса в онлайн-сообществах на примере кейса «семейное партнерство».

2.3.1. Цели текущего исследовательского спринта

Целью данного спринта является предварительная разведка проблемного поля. Анализ текстового корпуса позволит выявить и классифицировать основные темы и предметы конфликтов и коммуникативных неудач в изучаемом дискурсе. Эти данные служат для формирования предметного каталога проблем, который станет основой для дальнейших итераций по совершенствованию методологии.

- Технологическая цель: апробировать метод анализа текстовых данных с использованием LLM и промпта «Логик-Онтолог».

- Прикладная цель: выявить и ранжировать ключевые темы, проблемы и неудовлетворенности в обсуждаемом дискурсе, чтобы перепроверить себя и продемонстрировать работоспособность метода другим участникам проекта.

- Методологическая цель: сформировать массив фактуры для последующего выдвижения обоснованных, проверяемых гипотез в рамках данного кейса.

2.3.2. Долгосрочная гипотеза о решении (дрейф в область ЕУК)

Долгосрочное видение проекта основано на гипотезе о том, что значительная часть коммуникативных неудач происходит из-за когнитивных искажений и эмоциональной эскалации. Предполагается, что технологический инструмент, способный в режиме реального времени визуализировать логическую структуру аргументов и подсвечивать неконгруэнтность между вербальными, кинесическими и физиологическими сигналами, может выступить в роли «объективного модератора». Проверка этой гипотезы и разработка ЕУК выходят за рамки текущего текстологического исследования и являются предметом будущих, экспериментальных этапов проекта.

2.4. Методы исследования

2.4.1. Сбор и обработка данных

Ключевое отличие моего подхода от критикуемого — в корректном методе работы с «сырым» материалом. Для этого применяется системный промпт «Логик-Онтолог». Он заставляет LLM действовать не как творческий писатель, а как беспристрастный аналитик, который деконструирует текст на «атомарные тезисы» и выявляет его логическую архитектуру. Мы анализируем не «истинность» утверждений, а «структуру мифа» — то, как люди мыслят и строят свои убеждения.

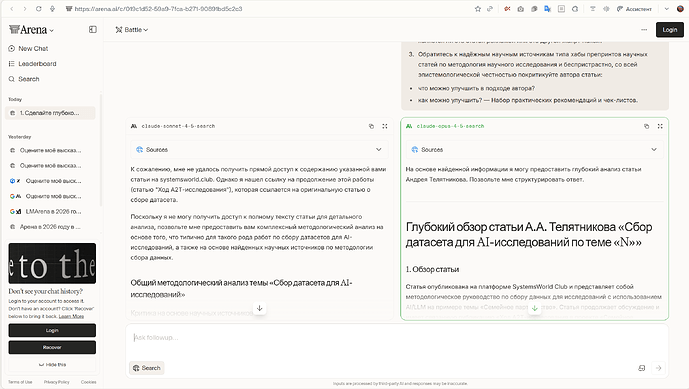

2.4.2. Валидация и ограничения инструмента анализа

Автор осознает, что LLM является вероятностным, а не детерминированным инструментом. Для минимизации погрешности и валидации работы промпта «Логик-Онтолог» будет проведена перекрестная проверка: один и тот же фрагмент корпуса будет обработан несколько раз для проверки сходимости результатов, а также с помощью разных LLM-моделей для выявления модельно-зависимых артефактов.

2.5. Ход исследования (Первый исследовательский спринт)

2.5.1. Предварительная оценка корпуса

Перед запуском анализа проводится экспресс-оценка текстового корпуса для определения его пригодности. Она включает количественный анализ распределения контента между участниками (для выявления риска монополизации дискурса) и качественный пилотный анализ для оценки разнообразия тем. На основе этих данных принимается решение «Go/No-Go» о целесообразности продолжения.

2.5.2. Обработка

Подача анонимизированного корпуса на обработку модели с активированным промтом «Логик-Онтолог».

2.5.3. Кластеризация и анализ

Кластеризация и ранжирование полученных атомарных тезисов. Выделение самых обсуждаемых концептов и тем.

2.5.4. Интерпретация

Анализ смыслового содержания наиболее частотных кластеров. На этом этапе автор, используя свое знание контекста как участник сообщества, формулирует предварительные выводы о ключевых проблемах.

2.5.5. Валидация выводов

Полученные интерпретации выносятся на “воркшоп с ключевыми информантами” — фокус-группой из 3-5 активных участников сообщества. Их задача — обсудить, скорректировать и обогатить выводы, обеспечив верификацию через обратную связь с носителями изучаемого дискурса.

2.5.6. Формулирование итогов спринта

Оформление результатов в виде отчета, содержащего как сами данные, так и их валидированную интерпретацию.

2.6. Принципы верификации и границы объективности: позиция исследователя

Данная работа не претендует на достижение невозможной «объективности». Методология строится на сознательном признании и контроле неизбежной вовлеченности исследователя, опираясь на два фундаментальных принципа философии науки.

2.6.1. Принцип контролируемой пристрастности (по М. Веберу)

Задача заключается не в том, чтобы достичь иллюзорной «стерильности», а в том, чтобы осуществить переход от неосознанной предвзятости к позиции осознанной и контролируемой пристрастности, делая свою позицию и аналитические шаги максимально прозрачными.

2.6.2. Принцип фальсифицируемости (по К. Попперу)

Ценность данной работы определяется не ее предполагаемой «истинностью», а ее возможностью быть подвергнутой конструктивной критике и опровергнутой. Автор не просто допускает, но приветствует любую попытку предложить альтернативный, более мощный метод анализа, который сможет фальсифицировать или уточнить представленные здесь выводы.

3. От идеального плана к реальным шагам

3.1. Завершение первого спринта и «золотой стандарт»

Описанная в разделе 2 исследовательская программа представляет собой идеализированный «золотой стандарт», который обеспечивает максимальную строгость и валидность результатов. Его реализация является основной целью серии последовательных исследовательских спринтов по развитию методологии. Однако, чтобы избежать «аналитического паралича» и риска создания «идеального чертежа нелетающего самолёта», необходимо начать с более простого и прагматичного первого шага.

3.2. Декомпозиция и первый практический шаг (Minimum Viable Sprint)

Первый практический шаг будет сознательно упрощен до формата «минимально жизнеспособного спринта» (MVS).

Цель MVS: проверить самую рискованную гипотезу, лежащую в основе всей методологии: «Способен ли “Логик-Онтолог” извлечь из корпуса текстов нетривиальные, осмысленные атомарные тезисы, пригодные для дальнейшего анализа?»

Этот спринт сознательно опускает этапы полномасштабной оценки корпуса и “воркшопа с информантами”, чтобы за минимальное время получить ответ на главный вопрос о жизнеспособности самого инструмента. Положительные результаты этого MVS станут основанием для запуска следующего, более полного спринта по развитию и применению методологии, описанной выше.

- А м.б. и не станут…

Итак, я выношу на суд коллег не готовый «продукт», а чертежи методологии, отчет о стендовых испытаниях её ключевого компонента («Логик-Онтолог») и план первого практического шага. И я готов к тому, что мне укажут на фундаментальные ошибки в расчётах.

- Потому что только так — короткими, измеримыми итерациями с открытой критикой — можно построить то, что действительно будет «летать».

UPD 2025-08-01T11:01:00Z