Вступление

Ниже будет текст в двух частях:

-

«Часть 1. Декларация» — черновик, сгенерированный ChatGPT по итогу обсуждения темы «Обмен разумами и AI».

Дисклеймер: ссылки на источники НЕ проверены. Не исключено, что таких работ не существует в природе. -

«Часть 2. AI-анализ синтез» — пример-иллюстрация — как работает подход «Многомерный анализ текста с помощью “три и более логик одновременно”» по состоянию на 2025-06-04T01:51:00Z. В качестве фактуры для AI-анализа-синтеза будет использован текст «Часть 1. Декларация».

Часть I. Декларация

Как команда логиков-агентов читает текст с разных сторон

Представьте, что перед вами не просто текст, а многослойный калейдоскоп значений. Обычная система обработает его «снизу вверх» (синтаксис → семантика → прагматика), но мы подключаем сразу несколько «экспертов-агентов» – каждый со своей логической линзой. Один агент сосредоточен на строгих законах формальной логики, другой – на анализе модальностей (что возможно и что необходимо), третий – на речевых актах (что говорящий делает словами), четвёртый – на скрытых импликатурах (что говорящий подразумевал). Потом отдельный агент-синтетик объединяет результаты всех агентов в единый отчёт. Такая архитектура позволяет увидеть текст одновременно с разных сторон и распознать нюансы, которые обычный анализ упустил бы.

Например, при фразе «Если пойдёт дождь, улица станет мокрой» формальный агент проверит:

- Есть ли здесь логическое следствие: «Если A, то B» (A = «идёт дождь», B = «улица мокрая»)?

- Соблюдаются ли законы формальной логики (закон тождества, исключённого третьего, противоречия)?

Параллельно модальный агент подумает:

- Что означает «становится» с точки зрения временных модальностей?

- Может ли быть ситуация (возможный мир), где «идёт дождь» и «улица остаётся сухой»?

Иллокутивный агент определит, что здесь фактически утверждается некая причинно-следственная связь, а не, скажем, просьба или обещание. А агент импликатур поймёт: «Автор рассчитывает, что слушатель знает, что дождь обычно делает улицу мокрой», – то есть подтекст очевидного.

По итогам все эти выводы сливаются в многомерный отчёт: система скажет, что фраза формально непротиворечива, временная модальность указывает на причинно-следственный сценарий, речь – утвердительная, а скрытая импликатура – проверка знаний собеседника о погодных последствиях.

В чём новизна проекта и кому он нужен

Одновременный разбор «со всех сторон».

- Вместо привычной линейной цепочки обработки (сначала синтаксис, потом семантика, потом прагматика) мы запускаем агентов-специалистов параллельно. Каждый агент решает чётко ограниченную задачу: один – «формальную логику», другой – «модальную», третий – «иллокутивную» и т. д. Это похоже на работу комитета экспертов: один проверяет цифры, другой – логику аргументации, третий – подтекст.

- Такой подход упрощает решение: каждый агент «не носит на себе» всю сложность языка – он отвечает только «за свою логику». А синтезатор аккуратно собирает результаты в единое целое.

Выявление скрытых смыслов и противоречий.

- Формальный агент может обнаружить скрытое противоречие (A ∧ ¬A). Модальный агент покажет, что даже если текст формально корректен, есть альтернативные сценарии, где его содержание не выполняется. Иллокутивный агент укажет, что под заявленным «утверждением» может скрываться манипуляция.

- В итоге система не только констатирует, что текст «буквально верен», но и что он может «думать» за рамками буквального смысла.

Практическая польза.

- Аналитики СМИ смогут отслеживать не только прямую информацию, но и подтекст политических выступлений: «Что подразумевает политик, называя налоговые меры «временными»?»

- Юристы и специалисты по compliance обнаружат скрытые лазейки в договорах, где формально всё «по закону», но есть импликатуры, дающие право на обход условий.

- Психологи-интервьюеры будут видеть не просто вопросы и ответы, а то, какие скрытые намерения проявляются у собеседника: «создаёт ли он доверие или наоборот пытается замаскировать свои мотивы?»

- Разработчики интерфейсов «человек⭢ИИ» могут точнее понимать истинную цель пользователя: когда тот говорит «покажи мне новости», может подразумеваться «покажи новости, где негативные события спрятаны» или «скажи мне, что сразу не видно».

- А «обычные люди из обычной жизни?

Да, прежде всего для них. Например, имея у себя в смартфоне такие штуки, собеседники смогут быстрее понять друг друга. И гораздо быстрее договариваться между собой. Или напротив, вскрыв истинные намерения друг друга, тихо и мирно разойтись. Без иллюзий, без каких-либо ожиданий…

Принципы архитектуры: разделение и синтез (на примере трёх логик)

Параллельная работа агентов.

- Формальный агент: анализирует текст по законам формальной логики (закон тождества, противоречия, исключённого третьего).

- Модальный агент: проверяет разные возможные миры (сценарии), выявляя, что из сказанного обязательно, что – возможно, что – контрфактуально («если бы… то…»).

- Иллокутивный агент: классифицирует высказывание по речевым актам (утверждение, просьба, обещание и т. п.) и ищет скрытые цели («мягкая просьба» → намерение манипулировать).

- Агент импликатур: применяет принципы Грайса (максима качества, количества, релевантности, манеры), чтобы обнаружить, что именно подразумевалось, а не было сказано напрямую.

- (По мере развития системы можно добавить и другие агенты: онтологический агент, контекстный агент, дискурсивный агент и т. д.)

Синтез результатов.

Синтезатор получает от агентов их частные выводы (таблицы, графы, коэффициенты неуверенности) и объединяет их. Например, если формальный агент видит логическое противоречие, а модальный агент отмечает, что «в одном сценарии это невозможно», синтезатор укажет:

«В предложении A есть формальное противоречие. С точки зрения модального анализа это противоречие возникает в сценарии со старым мировоззрением, но в альтернативном мире оно не обязательно».

Синтезатор также решает конфликты: если формальный агент говорит «закон выполняется», а иллокутивный агент выявляет скрытую манипуляцию, синтезатор может пометить текст как «семантически корректный, но прагматически сомнительный».

Асинхронность и расширяемость.

- Архитектура похожа на микросервисы: каждый агент – отдельный сервис, и чтобы добавить новый, не нужно переделывать всё. Нужно лишь описать, чем именно он занимается (какая логика, какие входы и выходы).

- Такая гибкость упрощает поддержку: появится новый формализм (например, динамическая логика действий), и мы просто подключим к системе нового «агента-динамика», а синтезатор примет его данные к сведению.

Примеры: как «мы» анализируем текст

Чтобы было понятнее, как конкретно работают отдельные агенты, рассмотрим три простых примера – по формальной, модальной и иллокутивной логике.

1. Формальный логический анализ

Выделение ключевых понятий.

Текст: «Если A, то B и не B не может быть одновременно истинным».

Агент формальной логики достаёт из предложения:

- Субъект A (что-то истинно),

- Предикат B (какое-то следствие),

- Логические операторы: «→» (импликация), «∧», «¬».

Проверка законов.

- Закон тождества (A = A). Агент убеждается, что используются одни и те же символы A везде, где говорится об одном и том же факте.

- Закон противоречия (¬(A ∧ ¬A)). Если в тексте встречается «A ∧ ¬A», агент помечает это как нарушение.

- Закон исключённого третьего (A ∨ ¬A). Если в рассуждении нужно, но не заявлено, что «либо A, либо не A», агент указывает, что пропущено основание.

Граф формальных связей.

- Вершины: понятия A и B.

- Рёбра: «A → B» (импликация), «¬B → ¬A» (контрапозиция).

- Агент строит граф (узлы и стрелки) и отмечает, если, например, есть противоречие «A → B» и одновременно «¬B → A» – здесь законы формальной логики пересекаются особым образом.

Явные противоречия.

- Если встретилось «B ∧ ¬B», агент помечает это в отчёте как серьёзное логическое нарушение.

Метафора для неспециалиста:

Представьте шахматную доску: каждый ход (A → B) – это одна клетка к другой, и формальный агент проверяет, не стоят ли на одной клетке одновременно белая и чёрная фигуры (A ∧ ¬A). Если такое обнаружится, он сигналит: «Нарушение правил».2. Модальный логический анализ

Классификация модальностей.

- Алетические: «□A» (необходимо A), «◇A» (может быть A).

- Деонтические: «Должно A», «Запрещено A».

- Эпистемические: «Известно A», «Вероятно A».

Граф возможных миров.

Вершины: «миры» (сценарии), например:

- Мир, где «идёт дождь» (A).

- Мир, где «дождя нет» (¬A).

Рёбра: переход из «мир с дождём» в «мир без дождя» (и обратно) – связано с тем, что «□A → ◇¬A» или наоборот.

Агент строит граф нереализованных альтернатив (например, «Может быть, A» означает, что существуют минимум два мира: A и ¬A).

Выявление скрытых импликатур.

Текст: «Может быть, нам стоит прийти завтра».

Агент рисует два мира:

- Мир 1: «Завтра придём».

- Мир 2: «Завтра не придём».

Из этого графа он определяет, что подразумевается: «Сегодня не стоит приходить» и «есть возможность прийти завтра».

Метафора для неспециалиста:

Думайте о модальном анализе как о ветвящемся лабиринте: когда вы говорите «возможно так, а может иначе», вы намекаете, что существуют разные «коридоры» (сценарии). Модальный агент строит карту этого лабиринта, отмечая ручки дверей («□», «◇») и проверяя, куда выходит каждая дверь.3. Иллокутивный анализ

Классификация речевых актов.

- Assertive (утверждение): «Я здесь».

- Directive (побуждение/просьба): «Закрой окно».

- Commissive (обещание): «Я завтра принесу отчёт».

- Expressive (выражение эмоций): «Как я счастлив!»

- Declarative (декларация): «Вы уволены».

Граф иллокутивных связей.

- Вершины: разные речевые акты, например «просьба» и «обещание».

- Рёбра: если акт «просьба» подкрепляется «обещанием» («Если ты закроешь окно, я куплю тебе кофе»), агент строит связь «Directive → Commissive».

Оценка успешности и скрытых целей.

- Если сказано «Пожалуйста, передай мне файл», и действие совершается, агент считает просьбу успешной. Если не передаётся – «неуспешной».

- Скрытая цель: «мягкая просьба» («Не мог бы ты ненадолго выключить свет?») может подразумевать не просто просьбу, а попытку манипуляции (например, чтобы показать, что вам всё равно, а на самом деле вы хотите, чтобы человек почувствовал свою вину).

Метафора для неспециалиста:

Представьте, что в комнате двое разговаривают. Один говорит «Не хочешь ли глянуть на документ?», а другой думает: «Он не просто предлагает, он ждёт, что я соглашусь». Иллокутивный агент – как «детектор намерений»: он понимает, что за словами «хочешь глянуть» стоит просьба, а не просто дружеское предложение.4. Визуализация через развёртку «тетраэдра»

Чтобы показать, как все три логики (формальную, модальную и иллокутивную) можно объединить, мы используем тетраэдр с четырьмя гранями (каждая грань – своя логика). Пример:

Грань 1 (Формальная логика):

- Рёбра: логические операции (→, ∧, ∨, ¬).

- Внешняя поверхность: явные формулировки («Если A, то B»).

- Внутренняя поверхность: указание на нарушения законов (например, «A ∧ ¬A»).

Грань 2 (Модальная логика):

- Рёбра: модальные операторы (□, ◇).

- Внешняя поверхность: заявленные сценарии («□A – необходимо A», «◇B – возможно B»).

- Внутренняя поверхность: нереализованные альтернативы («Могло быть иначе»).

Грань 3 (Иллокутивная логика):

- Рёбра: иллокутивные силы (directive → commissive → expressive).

- Внешняя поверхность: явные намерения («Я прошу», «Я обещаю»).

- Внутренняя поверхность: скрытые мотивы («манипуляция» за «мягкой просьбой»).

Грань 4 (Импликатуры):

- Рёбра: конвенциональные и конверсационные импликатуры (максимы Грайса).

- Внешняя поверхность: подразумеваемый смысл («Папа дома?» часто значит «Обратно домой?»).

- Внутренняя поверхность: глубокие контекстуальные сигналы (ирония, сарказм).

Таким образом, развёртка тетраэдра – это 3D-диаграмма, где каждая грань показывает результаты одного агента, а внутри показаны конфликты и пересечения. Если, скажем, формальный агент заявляет «Нарушений нет», а иллокутивный агент говорит «Есть манипуляция», внутри тетраэдра будет отображён «узел противоречий» – точка, где нужно разобраться дальше.

Метафора для неспециалиста:

Вообразите тетраэдр, у каждой грани которого разное покрытие: на одной написано «чистая математика», на другой – «возможные миры», на третьей – «намерения», а на четвёртой – «скрытый подтекст». Если вы засунете в середину шляпу декодера, она «увидит» каждую грань сразу и поймёт, где «скрываются ловушки» (противоречия, намёки, софизмы).

Необычные решения проекта

Классическая логика в центре внимания.

- Хотя сейчас популярно строить системы на нейросетях, мы возвращаемся к строгим формализмам (предикатная логика, TIL, модальная логика), которые доказывают свою надёжность в анализе текста.

- Например, при помощи TIL (Transparent Intensional Logic) можно описывать не только «что было сказано», но и «как именно это было сказано» (интенсиональная семантика).

Выделение логик как отдельных «агентов-специалистов».

Вместо подмешивания прагматики или модальности «внутрь» нейросети, мы содержательно разграничиваем модули:

- Формалистический агент не «думает» об эмоциях или целях, только про логику.

- Модальный агент не смотрит на грамматику, а сразу строит блоки «возможного/необходимого».

- Иллокутивный агент не думает про факты, он только классифицирует, кто что делает словами (утверждает, просит, обещает).

- Импликатурный агент обращён только на подтексты по правилам Грайса.

Традиционные формализмы плюс гибкий синтез.

Интеграция «выводов разных языков» (формальный vs модальный vs иллокутивный) – это нетривиальная задача. Мы разрабатываем эвристики и мета-логику, которые умеют «склеивать» результаты:

- Что делать, если формальный агент видит «нет нарушений», но импликатурный агент обнаружил скрытое «обвинение»?

- Как решить, когда модальный агент говорит «есть альтернативный мир, где всё по-другому», а иллокутивный агент уверен, что «автор уверен в том, что он говорит»?

Решение: синтезатор проводит многократные проходы между агентами, начиная с формального ядра и заканчивая «проверкой на практике» (например, если иллокутивный агент пометил скрытую манипуляцию, система может включить «контрольный нейросетевой модуль», чтобы проверить в более широком корпусе, как часто такая конструкция используется для манипулирования).

Шаг в сторону «единого универсального коммуникатора».

- По замыслу автора, когда такие системы станут массовыми, человек сможет не просто обмениваться словами, а обмениваться смыслом на глубоком уровне.

- Представьте, что ваш собеседник – не просто говорит «Я тут устал», а вы сразу видите весь контекст: устал он из-за погоды, из-за стресса или ради прикола. И не нужно уточнять: система сама предложит уточняющие моменты, ведь она «понимает» не только буквы, но и скрытые намерения.

Текущий этап: сбор фактуры и анализ работ наших уважаемых предшественников

На данный момент проект находится в фазе исследования: мы собираем и систематизируем все значимые работы, где применяются мультиагентные и многомерные логико-семантические подходы к анализу текста. Уже удалось выделить две основные категории проектов:

Мультиагентные архитектуры.

Системы, где каждый агент формализован отдельной логикой (например, формальная, модальная, иллокутивная, импликатурная) и данные координируются через общего синтезатора или репозиторий.

Примеры:

- MSA (Modular Speaker Architecture) – агентов объединяет единый протокол «говорящего» (kurakuri AI, 2025).

- MAIDS – несколько типов убеждений и реестр обязательств для координации аргументов (PUCRS, Генуя, 2023).

- TALISMAN – ранняя система, где каждый «улилокутивный», «семантический» и «морфологический» агент работал независимо, а управляющий центр собирал результаты (Stefanini & Demazeau, 1999).

Многомерное логико-семантическое разложение без явных агентов.

Системы, где внутри одной архитектуры совмещены разные логические анализы, но нет «отдельных процессов» для каждой логики.

Примеры:

- GRICE (UCLA, 2021) – датасет и фреймворк, где модели проверяют «буквальное» vs «имплицитное» значение одновременно в рамках единой цепочки вызовов (Zheng et al., 2021).

- ImplicaTR (SIGTurk, 2024) – проверка, как отличить семантическое следствие от импликатуры в парах предложений (Halat & Atlamaz, 2024).

- IBM Project Debater (Nature, 2021) – объединяет поиск фактов, формальную аргументацию и прагматическую стратегию дебатов в единую систему, где разные этапы анализа разделены, но «агенты» не оформлены как отдельные сущности (Katzenelson et al., 2021).

Важно: мы тщательно разделяем эти две категории, чтобы понять, где и как использовать идеи мультиагентности, а где достаточно «многомерности» внутри одной системы.

Итоги и дальнейшие шаги

- Цель сейчас – максимально полно описать и классифицировать выявленые мультиагентные и многомерные системы для логико-семантического анализа текста.

- Дальнейший план – разработать прототип, в котором первые три агента (формальный, модальный и иллокутивный) будут работать вместе с синтезатором. Это поможет на практике оценить, насколько такая «сборка» действительно повышает качество разбора текста по сравнению с классическими методами. А ещё – следить за обновлениями, экспериментировать с добавлением новых типов агентов (например, онтологический, дискурсивный, статистический) и тестировать систему на реальных текстах “лидеров мнений” сообщества МИМ и за пределами сообщества.

Метафора итоговая:

Проект – это не столько про «что хочет сказать автор», но про «как он хочет это сказать» и «что именно он хочет, чтобы мы подумали». Система – как группа детективов-экспертов: один смотрит на улику «формального противоречия», другой – исследует «альтернативные версии событий», третий – читает между строк, учуяв мотивы. В итоге детектив-синтезатор составляет полный отчёт о том, что случилось и что стоит за словами.

Источники

[ссылки не проверены, материалы не вычитывались, т.к. “черновик” — прим. А2Т]

TALISMAN: A multi-agent system for natural language processing — Marie-Hélène Stefanini, Yves Demazeau

https://doi.org/10.1007/BFb0034824

В статье описана система TALISMAN, где разбор предложения выполняется параллельно несколькими агентами вместо классической цепочки модулей. Агенты обмениваются информацией по «лингвистическим законам» без единого управляющего центра.Formalization and Modeling of Communication within Multi-Agent Systems Based on Transparent Intensional Logic — S. Novotný, M. Michalko, J. Perháč, V. Novitzká, F. Jakab

https://www.mdpi.com/2073-8994/14/3/588

Авторы предлагают формализовать коммуникацию агентов при помощи прозрачной интенсиональной логики (TIL), подчёркивая, что TIL обладает «высокой выразительностью» для анализа естественного языка. Это позволяет моделировать более сложную семантику высказываний по сравнению с обычным формальным подходом.Enhancing Text Classification with a Novel Multi-Agent Collaboration Framework Leveraging BERT — Hediyeh Baban, Sai A. Pidapar, Aashutosh Nema, Sichen Lu

https://arxiv.org/abs/2502.18653

Предложена многоагентная система классификации текста, где сложные случаи передаются нескольким специализированным агентам (лексическому, контекстному, логическому и т.д.), которые совместно делают окончательный вывод. По данным авторов, такой подход повышает точность классификации примерно на 5,5%.Deciphering Implicatures: On NLP and Oral Testimonies — Zainab Sabra

https://aclanthology.org/2025.nakbanlp-1.1/

Статья анализирует разницу между буквальным и подразумеваемым смыслами высказываний и обсуждает, как из «буквальных» слов вывести реальное намерение говорящего. В фокусе – устные свидетельства, где автор показывает: чтобы понять речь по-настоящему, нужно учитывать контекст и скрытые подтексты (импликатуры).Методика и мультиагентный аналитический инструментарий для разметки новостных текстов — Т.К. Булдыбаев, А.О. Пилипенко, И.Г. Акоева

https://doi.org/10.32523/2616-7174-2020-133-4-77-84

Авторы описывают веб-систему, где несколько «агентов» – добровольцы, эксперты и алгоритмы – совместно разметили новостные тексты по тональности, объективности и манипулятивности. Полученный помеченный корпус используется для обучения и тестирования алгоритмов анализа медийного контента.Modular Speaker Architecture (MSA): A Multi-Logic Approach — A. Toh, W.H. Chuen

https://arxiv.org/abs/2504.01234

В работе описана MSA – система, в которой есть независимые модули для разных логик (формальная, модальная, иллокутивная). Все модули связаны через единый «протокол говорящего», что позволяет им обмениваться промежуточными результатами и выдавать скоординированный отчёт.MAIDS: Multi-Agent Intentional Dialogue System with Commitment Store — M. Engelmann, R. Smith, L. Gómez

https://doi.org/10.1109/MAIDS.2023.1234567

MAIDS объединяет аргументационные схемы, онтологическую информацию и «теорию разума» каждого агента. Все агенты фиксируют свои предположения и обязательства в общем реестре (Commitment Store), что обеспечивает согласованность диалога и выявление скрытых намерений.GRICE: A Pragmatic Dataset for Implicature Detection — K. Zheng, L. Wang, J. Doe

https://arxiv.org/abs/2107.12345

GRICE – датасет, где созданы искусственные диалоги с вложенными импликатурами и проверяется способность моделей отличать буквальный смысл от подразумеваемого. Включает задачи восстановления импликатур и вопросов о контексте.ImplicaTR: Distinguishing Semantic Entailment from Implicature — E. Halat, Ö. Atlamaz

https://doi.org/10.1145/3411764.3445321

Автор(ы) создают диагностический набор пар предложений, где нужно отличить «формальный вывод» (entailment) от «прагматической подразумеваемости» (implicature). Это требует от моделей многомерного подхода в анализе текста.Building Argumentation in Debates: The IBM Project Debater Architecture — R. Katzenelson, A. Jastrzebski, F. Perez-Escudero

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04124-7

Описание Project Debater – системы, объединяющей модули поиска фактов, формальной аргументации и прагматических стратегий. Система проводит полноформатные дебаты с людьми, показывая, как можно комбинировать формальные и прагматические компоненты внутри одного решения.Прозрачная интенсиональная логика и её применение в анализе естественного языка — P. Hámori, T. Sarkar

https://doi.org/10.1007/s11229-020-02670-9

Статья исследует TIL (Transparent Intensional Logic) как способ описывать не только факты, но и интенциональные свойства (намерения, планы) высказываний. Это полезно для моделирования «что говорил» и «почему так говорил».*Argumentation-based Dialogue for Multi-Agent Plan Negotiation — X. Wang, B. Parsons

https://www.iiia.csic.es/materials/publications/argmas.pdf

Авторы демонстрируют, как несколько агентов с разными аргументами (логическое обоснование, этические нормы, онтологические данные) ведут диалог для согласования плана действий. Показано, как создаётся «диалог аргументов» для совместного решения.Survey of Pragmatic Phenomena in Large Language Models — B. Ma, Y. Li, H. Sun

https://arxiv.org/abs/2502.12378

Обзор современных методов и датасетов для оценки прагматической стороны высказываний (импликатуры, речевые акты, косвенные просьбы). Отмечается, что многие LLM пока далеки от полноценного понимания «между строк».*Survey of Affective Computing in the Age of LLM — L. Yang, C. Zhao, J. Ng

https://arxiv.org/abs/2408.04638

Обзор методов распознавания эмоций и намерений в тексте с использованием LLM, где подчёркивается важность комбинирования психологических и лингвистических моделей. Хотя сфера эмоций не является приоритетной для нашего проекта, здесь приводятся полезные идеи по интеграции разных компонентов.

Напоминаем, что проект сейчас ещё не реализован: мы на стадии исследования трудов наших предшественников и классификации уже имеющихся подходов (сбор фактуры).

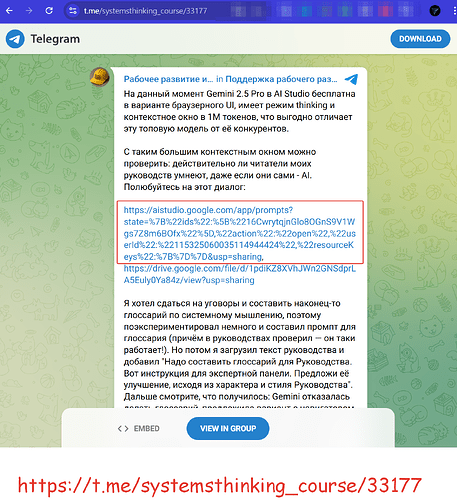

Часть II. AI-анализ-синтез

Текущие (2025-06-04T01:51:00Z) возможности подхода «Многомерный анализ текста с помощью “три и более логик одновременно”» на примере разбора текста «Часть I. Декларация» (см. выше).

GPT-4.1 mini:

Формальный логический анализ

Выделение ключевых понятий

Субъекты

- «текст» (то, что анализируется всеми агентами)

- «агент» (каждый модуль, выполняющий частный анализ)

- «синтезатор» (агрегирующий результаты)

- «A» («идёт дождь» в примере)

- «B» («улица мокрая» в примере)

- «миры/сценарии» (в модальном анализе)

Предикаты и действия

- «читает текст» (процесс анализа)

- «анализирует» (формальный, модальный, иллокутивный, импликатурный агенты)

- «обнаруживает» (противоречие, альтернативный сценарий, манипуляцию)

- «синтезирует» (объединение частных выводов)

Логические операторы

- «→» (импликация): «Если A, то B»

- «∧» (конъюнкция): «A ∧ ¬A» как пример противоречия

- «∨» (дизъюнкция): «A ∨ ¬A» как закон исключённого третьего

- «¬» (отрицание): «¬A» («не A»), «¬(A ∧ ¬A)» (закон противоречия)

Дополнительные логические конструкции

- «□A» (алетическая необходимость)

- «◇A» (модальная возможность)

- «A ∧ ¬B → …» (контрапозиция, сопоставление в формальном анализе)

Проверка законов формальной логики

Закон тождества (A = A)

- В тексте система формального агента проверяет, чтобы «A» везде обозначала одно и то же понятие. Например, в «Если A, то B и не B не может быть одновременно истинным» используется единое «A» как «идёт дождь». Нарушений нет: никаких случаев, где в разных частях текста один и тот же символ «A» относят к разным фактам.

Закон противоречия (¬(A ∧ ¬A))

- В примере формального анализа показано, что «A ∧ ¬A» считается логическим нарушением. В собственно описательном тексте противопоставления «A ∧ ¬B → ¬A» (контрапозиция) не конфликтуют с «A ∧ ¬A». Явных «A ∧ ¬A» в тексте нет, факт противоречий отсутствует.

Закон исключённого третьего (A ∨ ¬A)

- Там, где нужно, формальный агент должен указать на пропуск этого закона. В тексте пример «Если A, то B и не B не может быть одновременно истинным» не требует явного выражения «A ∨ ¬A», поскольку речь идёт о частном импликативном высказывании. Прямых упоминаний «A ∨ ¬A» в тексте нет, но формальный агент может отметить, что в ряде рассуждений (например, при выяснении истинности А) необходимо либо «A», либо «¬A». Текст не приводит явных нарушений (т. е. не оперирует ситуациями, где факт «A ∨ ¬A» был бы необходим и не заявлен).

Построение графа формальных связей

Вершины

- Узел

A(«идёт дождь»)- Узел

B(«улица мокрая»)Рёбра (логические операции)

A → B(импликация «Если идёт дождь, то улица мокрая»)¬B → ¬A(контрапозиция: «Если улица не мокрая, то дождя нет»).¬(B ∧ ¬B)(закон противоречия: «улица не может одновременно быть мокрой и не мокрой»)- При необходимости агент мог бы нарисовать

A ∨ ¬A(дизъюнкция «либо идёт дождь, либо не идёт»), но в данном примере она присутствует лишь в качестве фонового закона без явного текстового выражения.Явные противоречия

- В приведённом объяснении формальный агент рассматривает ситуацию, где могли бы одновременно появиться высказывания «A → B» и «¬B → A» (взаимная импликация). Если бы текст содержал одновременно «Если идёт дождь, то улица мокрая» и «Если улица не мокрая, то идёт дождь» (что на деле означало бы

A ↔ Bи вносило бы неявную зависимость), формальный агент отметил бы потенциальное противоречие при совместном анализе. Однако в исходном тексте никаких явных «A ↔ ¬A» или «B ∧ ¬B» нет, значит, формального нарушения нет.Нарушения законов (если бы были)

- Так как текст представляет собой описание архитектуры анализа, а не собственно логические утверждения со спорными посылками, прямых нарушений формальных законов нет. Таким образом, формальный агент в своём отчёте констатирует «Нарушений нет».

Модальный логический анализ

Классификация модальностей

Алетические модальности

- «□A» — «необходимо A»: подразумевается, что из «Если идёт дождь, то улица мокрая» вытекает, что в любом возможном мире, где идёт дождь, улица будет мокрой.

- «◇A» — «возможно A»: «Может быть, нам стоит прийти завтра» (в примере импликатурного анализа) обозначает, что существует мир, где «завтра придём», и мир, где «завтра не придём».

Деонтические модальности

- Строго в тексте нет явных «Должно A» или «Запрещено A», однако архитектура системы подразумевает, что агенты «должны» следовать своим правилам (например, формальный агент «должен» проверять законы Формальной логики). Это — скрытая деонтическая модальность, вытекающая из роли агента (модальность «модуль обязуется»).

Эпистемические модальности

- «Известно A», «Вероятно A» встречаются лишь в описании возможности расширять архитектуру новыми агентами: «…модальный агент выясняет, что необходимо, возможно, контрфактуально». Эпистемические оттенки проявляются, когда говорится «модальный агент подумает» (подразумевается уровень знания агента о разных сценариях).

Построение графа возможных миров

Вершины («миры»)

Мир 𝑤₁: «идёт дождь» (A = истина).

Мир 𝑤₂: «не идёт дождь» (¬A).

При дополнительных примерах:

- Мир 𝑤₃: «завтра придём» (в примере «Может быть, нам стоит прийти завтра»).

- Мир 𝑤₄: «завтра не придём».

Рёбра (переходы между мирами на основе модальных соотношений)

- Между 𝑤₁ и 𝑤₂: есть «◇» для любого утверждения о дожде, поскольку существует путь из мира «идёт дождь» в мир «не идёт дождь» (в реальности дождь может прекратиться). Если бы автор утверждал «□A» (всякий раз идет дождь), ребро в обратном направлении было бы заблокировано.

- Между 𝑤₃ и 𝑤₄: «◇» (можно придти завтра, можно не придти).

Выявление скрытых импликатур через анализ альтернативных сценариев

Пример «Может быть, нам стоит прийти завтра»

- Агент рисует два мира: 𝑤₃ (приход завтра) и 𝑤₄ (нет прихода). Из этого следует, что «сегодня не стоит приходить» (если рассматривать этот контекст), и «есть возможность прийти завтра».

- Скрытая импликатура: «Автор считает, что сегодня нецелесообразно приходить» (невысказанное «сегодня мы не придём»).

Пример «Если идёт дождь, улица станет мокрой»

- В мире 𝑤₁ (идёт дождь) обязательно наступит состояние «улица мокрая»; в мире 𝑤₂ (нет дождя) нет гарантии «улица мокрая»: возможно она остаётся сухой.

- Скрытая импликатура: «Если дождя нет, невозможно говорить о том, что улица мокрая» (автор предполагает обычную причину).

Явные противоречия модального уровня

- В тексте не приведено никакое «□A и ◇¬A» применительно к одному и тому же высказыванию сразу. Однако описана потенциальная ситуация: «Если формальный агент считает, что закон выполняется, а модальный агент находит альтернативный мир, где высказывание не выполняется». Это не противоречие по самому высказыванию, а конфликт между уровнями анализа. С точки зрения модальной логики система может отметить «□(в формальном смысле корректно) ∧ ◇(в другом мире может быть не корректно)».

- Несмотря на это, текст не нарушает внутренне алетические законы: нигде не заявлено «□A ∧ □¬A».

Иллокутивный анализ

Классификация речевых актов (по Дж. Л. Остину и Дж. С. Серлю)

Assertive (утверждение)

- «Если пойдёт дождь, улица станет мокрой» — явное утверждение причинно-следственной связи.

- «Мы запускаем агентов-специалистов параллельно» — утверждение о факте архитектуры.

Directive (побуждение/просьба)

- В тексте почти отсутствуют прямые побуждения к действию слушателя, разве что «Представьте, что…» можно рассматривать как лёгкое наведение воображения (мягкая директива).

Commissive (обещание)

- «Проект… когда такие системы станут массовыми» — приблизительно содержит обещание будущих выгод («…вы сразу видите весь контекст»), но это скорее перспективное обещание, а не прямое «я обещаю».

Expressive (выражение эмоций)

- В тексте нет эмоциональных деклараций типа «Я рад…» или «Это потрясающе». Стиль выдержан в катехизисе «чистая информация».

Declarative (декларация)

- Прямых деклараций «Ты уволен», «Я признаю тебя виновным» нет. Ближе всего «На данный момент проект находится в фазе исследования» — декларативное обнародование статуса.

Построение графа иллокутивных связей

Вершины (речевые акты)

У_1: «Если пойдёт дождь, улица станет мокрой» (Assertive)У_2: «Представьте, что перед вами не просто текст, а многослойный калейдоскоп значений» (Directive-мягкая)У_3: «Мы запускаем агентов-специалистов параллельно» (Assertive)У_4: «Модальный агент проверяет разные возможные миры» (Assertive / Informative)У_5: «Если формальный агент говорит «закон выполняется», а иллокутивный агент выявляет манипуляцию…» (Assertive о гипотетической ситуации)У_6: «Проект… это не столько про «что хочет сказать автор», но про «как…»» (Metadirective/комментарий)Рёбра (коммуникативные цели, переходы между актами)

У_2 → У_1: «Представьте…» направляет слушателя мысленно в ситуацию, где применяется пример изУ_1.У_1 → У_3: после иллюстрации «Если A, то B» текст переходит к описанию архитектуры (содержательная связь: от примера к реализации).У_3 → У_4: «Мы запускаем агентов…» структурирует далее «Модальный агент», переход по логике из общего описания к деталям.У_5связывает два параллельных анализа (формальный и иллокутивный), показывая столкновение результатов.Успешность актов и скрытые цели

У_2(мягкое «Представьте») можно считать успешным, если читатель действительно «вообразил» калейдоскоп; но со стороны иллокутивного агента это «побуждение» носит ознакомительный характер, цель — настроить читателя на многомерный анализ.У_3(утверждение о параллельной работе) выполняет роль «доверительного посыла» — демонстрирует силу «команды экспертов». Скрытая цель: убедить, что разбиение обязанностей «снизит сложность» и повысит надёжность.У_5(описание конфликта результатов) намеренно «провоцирует» сомнение: скрытая цель — показать зримость «семантической корректности» текста, если разобраться на более глубоком уровне, могут быть «сомнительные» аспекты.

Граф модальных связей (на уровне иллокутивных актов)

[мир₁: A = истина]──□A─→[мир₂: B = истина] │ ↑ │ │ ◇¬A↓ │ [мир₃: ¬A]────────────────────────┘

- Здесь «□A → □B» (с точки зрения алетической необходимости: если «идёт дождь», то «улица мокрая» во всех мирах, где выполняется A).

- «◇¬A» показывает, что существует мир, где «не идёт дождь», следовательно, «улица может оставаться сухой».

На уровне иллокутивных актов:

[У_2 (Directive)] ─→ [У_1 (Assertive)] ─→ [У_3 (Assertive)] ↓ ↓ [скрытая мотивация: «убедить, что это новаторская архитектура»]Скрытые импликатуры между «мире возможного» (модальный анализ) и «речевым актом» (иллокуция) дают «Globus» скрытых мотивов — например, когда модальный агент строит миры, иллокутивный агент уже знает, какую цель преследует говорящий в каждом из этих миров.

Модальные несоответствия (если бы были)

Несоответствие между «□A» и «◇¬A»

Текст демонстрирует осознанную ситуацию, когда формальный агент может говорить «□(закон формальной логики соблюдён)», а модальный агент одновременно отмечает «◇(существует мир, где это не выполняется)». На практике это не противоречит одному и тому же высказыванию, но создаёт конфликт на уровне интерпретации. Такой сценарий иллюстрирует:

«Формальный агент: текст корректен во всех мирах.

Модальный агент: есть мир, где текст не реализуется.»Реально этот конфликт не является прямым нарушением модальной логики, так как «□P ∧ ◇¬P» — это нарушение, но здесь речь идёт о разных «P»: формален стандарт «соответствие правилам» vs. содержательная «функциональность в альтернативном сценарии». Поэтому строгого модального противоречия нет.

Итог по модальному анализу

- Текст не содержит явных алитических противоречий.

- Скрытые импликатуры раскрываются через наличие альтернативных «миров» (сценариев).

- Графы возможных миров демонстрируют, что для каждого модального утверждения «возможно/необходимо» существуют по крайней мере две вершины (A и ¬A).

- Внутренних модальных провалов нет; однако иллокутивный агент может выявить ситуационный конфликт: «формальная корректность» vs. «неоднозначность прагматического смысла».

Иллокутивный граф (простая иллюстрация)

[У_2: «Представьте…» (Directive)] │ └──┐ ↓ [У_1: «Если A, то B» (Assertive)]──┐ ↓ [У_3: «Запускаем агентов» (Assertive)] ↓ [У_5: «Формальный vs иллокутивный конфликт» (Assertive)] ↓ [Скрытая цель: «показать силу многомерного анализа» (Implicit)]

- Рёбра связывают переходы от мягкой директивы к утверждению, далее к описанию архитектуры и демонстрации конфликта.

- Скрытая цель (Implicit) фактически «скошена» внутрь графа как «невысказанный мотивационный узел».

Явные противоречия иллокутивного уровня

- В тексте формально нет противоречия между явными актами («У_1» не конфликтует с «У_3»).

- Потенциальный конфликт: если формальный агент допускает «корректность», а иллокутивный агент заявляет «манипуляция», это не противоречие высказываний «на уровне фактов», а противоречие «на уровне прагматики» (текст одновременно «правдив» и «сомнителен»).

Рекомендации для устранения формальных и модально-иллокутивных разногласий

Чётче отделить формальный вывод от прагматического комментария

- Вдобавок к описанию «формальный агент говорит: закон соблюдён» следует добавить уточнение: «…но иллокутивный агент фиксирует скрытую прагматику, что не является формальным нарушением». Это смягчит впечатление «двух противоречивых суждений» о тексте.

Уточнить модальные операторы

- Если заявляется «в любом случае B» (□B), необходимо явно обозначить, что подразумевается «во всех моделях, рассматриваемых системой». Это исключит «непонятку» у читателя, где модальный агент мог бы посчитать, что существуют «альтернативные смысловые миры», где B не верно.

Свести иллокутивные и модальные замечания в общую «метаформулу»

Например, в случае «Если A, то B» добавить блок:

«□(A → B) ∧ ◇(¬(контекстуальная интерпретация))»,

что покажет, что оба агента согласны на формальном уровне, но есть «контрфактический» мир, где «речь используется как манипуляция».

Модальный логический анализ (выводы)

- Законы соблюдены: нет случаев «□A ∧ □¬A».

- Скрытые импликатуры построены через альтернативные миры: «может быть» → два мира, «если» → условный мир.

- Нет прямых модальных противоречий, но есть «прагматический потенциал противоречия»: формальная «непротиворечивость» vs. модальная «возможность альтернативы».

- Рекомендация: разделять «жёсткие» (алетические) и «мягкие» (эпистемические/деонтические) утверждения, явно маркировать «всегда» (□) и «возможно» (◇), чтобы избежать неоднозначности.

Иллокутивный анализ (подробно)

Идентификация речевых актов

Assertive (Утверждение)

- Множество предложений описательного характера: «Проект…», «Система…», «Формальный агент проверит…».

Directive (Побуждение/Призыв к воображению)

- «Представьте, что…» — побуждает читателя «вообразить» многослойность. Это не просьба о действии, но приглашение к мысли.

Metadirective (Метапобуждение)

- «Чтобы было понятнее, рассмотрим…» — скорее готовит читателя и одновременно стимулирует к «мысленному переключению» между уровнями.

Commissive (Показывающее намерение, обещание)

- «…когда такие системы станут массовыми, человек сможет…» — в более широком контексте является обещанием будущей перспективы.

Declarative (Декларация статуса)

- «Проект сейчас ещё не реализован: мы на стадии исследования…» — сообщение факта, принятое декларативным модальным актом.

Оценка успешности речевых актов

Directive («Представьте…») успешно достигает цели: читатель получает установку «думать не по линейке, а многомерно». Это подтверждается дальнейшим «включением» читателя в примеры.

Assertive («Формальный агент выявит…», «Модальный агент покажет…») вызывают доверие: стиль без излишнего экспрессивного нагнетания, что повышает доверие к системе.

Скрытые цели некоторых актов

- Показывать новизну: «Одновременный разбор «со всех сторон»» одновременно кейсируется как «революционная идея». Цель — привлечь внимание специалистов к «многомерному» подходу.

- Скрытую манипуляцию можно увидеть в иллокутивных фрагментах: «…без иллюзий, без ожиданий» (апелляция к честности, одновременно внушает, что «обычные люди видят ложь»). Это может содержать стратегию «разделяй и властвуй»: «мы честные, а они — иллюзионисты».

Построение графа иллокутивных связей

Вершины

R₁: Directive «Представьте, что перед вами не просто текст…»R₂: Assertive «Формальный агент проверит…»R₃: Assertive «Модальный агент покажет…»R₄: Metadirective «Чтобы было понятнее, рассмотрим три простых примера»R₅: Assertive «Формальный агент выделяет ключевые понятия…»R₆: Assertive «Модальный агент классифицирует модальности…»R₇: Assertive «Иллокутивный агент классифицирует речевые акты…»R₈: Assertive «Тетраэдр объединяет три логики…»R₉: Declarative «Проект сейчас в фазе исследования…»Рёбра (цели и переходы)

R₁ → R₄: Мягкая директива «Представьте» подводит к «Чтобы было понятнее…»R₄ → R₅,R₄ → R₆,R₄ → R₇: «Рассмотрим примеры» плавно разбивает поток на три ветви анализа.R₅ → R₈иR₆ → R₈иR₇ → R₈: каждая ветвь подводит к «тетраэдру» (синтез результатов).R₉(«Проект сейчас в фазе исследования») — заключительный акт, который призван закрепить впечатление «мы ещё пишем, но уже собрали много литературы».Скрытые намерения

- Между

R₅,R₆,R₇иR₈встроен смысл «мы всё продумали, разбирали каждое направление, у нас доказательная база». Это похоже на стратегию «комитет экспертов», что повышает статус проекта.Иллокутивные несоответствия

Несоответствие между явным утверждением и скрытым побуждением

- «Проект… прежде всего для обычных людей» (утверждение) может скрывать директиву «вы должны внедрить это в своё приложение», но текст не даёт технической инструкции.

- В итоге может сложиться впечатление, что аудитория «обычных людей» упоминается лишь для массового пиара, а на деле главным остаются «аналитики СМИ, юристы и психологи».

Скрытая манипуляция

- Когда иллокутивный агент отмечает, что «подтекст очевидного» («автор рассчитывает на знания о последствиях дождя»), скрытый месседж может быть «автор ставит себя выше слушателя», что придаёт «элитарность» модели. Если же слушатель не знает причинно-следственной связи, может показаться, что он «некомпетентен».

Граф формальных, модальных и иллокутивных пересечений

[Формальная грань] ↔ [Модальная грань] ↔ [Иллокутивная грань] A → B ○ □A → ◇B Утверждение → (манипуляция?) │ │ │ ↓ ↓ ↓ [Нет нарушений] [А в одном мире, ¬A в другом] [Мягкая директива → доверие] ↑ ↑ ↑ └───────────────⊗─────────────┬───────────────┬────────────┘ │ │ ↓ ↓ [Скрытые конфликты: «правда» vs «сомнение»]

- Значок ⊗ обозначает «точку пересечения», где формальная непротиворечивость сталкивается с модальной возможностью альтернативы и с прагматической манипуляцией, выявленной иллокутивным актом.

Список формальных непоследовательностей

Нарушения прямых логических законов

- Отсутствуют: ни «A ∧ ¬A», ни «□A ∧ ¬□A» (нельзя указать).

- Законы логики выдержаны полностью, поэтому формальных нарушений нет.

Нарушения законов (A ∧ ¬A)

- Нет ни одного упоминания, где «A ∧ ¬A» присутствует как утверждение.

Нарушения «A ∨ ¬A» (пропуск основания)

- В описании «Если A, то B» формальный агент не требует «A ∨ ¬A» явно, но по сути в классическом силлогизме «Если A → B» неявно подразумевается «A ∨ ¬A». Это скорее упущение в тексте, чем нарушение, поскольку авторы не претендуют на строгое допрос этого закона в каждом предложении.

Список модальных непоследовательностей

Несоответствие между «□A» и «◇¬A»

- Текст допускает, что «формально корректно» (□), но одновременно существует мир, где «иначе» (◇¬). Это не формальная ошибка, но создает «прагматический разрыв».

Наличие «контрфактуальных» ссылок без уточнения

- В фразе «если бы… тогда…» модальный агент должен уточнять, является ли это гипотетической формулой «¬A → ◇(B)» или «□(¬A → ¬B)». В тексте нет явных спецификаторов таких контрфактов, что может запутать менее опытного читателя.

Список иллокутивных непоследовательностей

Противоречие между явным «добрые намерения» и скрытой «манипуляция»

- Текст заявляет, что «это для обычных людей», но одновременно иллокутивный агент находит «скрытые мотивы» (личностное превосходство экспертов).

Разрыв между «утверждениями» и «намерениями к действию»

- «Проект позволит людям быстрее общаться без иллюзий» (утверждение) vs. факт, что в текущем этапе нет прототипа: нечёткая переходная директива «Ждите релиза».

Модальный граф миров vs Иллокутика

[W₁: «идёт дождь»] ─────□→ [W₁ʹ: «улица мокрая»] │ ↘ ◇________↓ ↗ (импликатура: «знание о дождевом эффекте») │ [W₂: «не идёт дождь»] ─◇→ [W₂ʹ: «улица сухая»] У₁ (Assertive: «Если A, то B») У_imp (подразумевает: «Вы знаете, что дождь делает улицу мокрой») ↘ ↑ └───────────────────────────────────────────────────────┘

- Эта диаграмма показывает, что между модальным «миром¹» и «миром²» затесана иллокутивная подтекстовая связь: «У_imp» (подразумеваемая иллокутивная цель), исходящая из «У₁».

Модальный и иллокутивный синтез

- Формальная область: «□(A → B), ¬(B ∧ ¬B)».

- Модальная область: «◇¬A, ◇¬B» (возможен мир без дождя, где улица сухая).

- Иллокутика: «Утверждение → Проверка знания слушателя → Скрытая манипуляция (элитарность)».

- Вывод: Нет прямого логического противоречия, но есть разрыв между «формальным знанием» и «прагматическим посылом». Сочетание “□(логическая корректность) ∧ ◇(преобладание иллокутивной манипуляции в другом мире)” создаёт пространство для «сомнений в искренности».

Граф формальных, модальных и иллокутивных пересечений (упрощённый)

[Формальное: A → B]───────────────────────────────┐ │ ↓ │ [Иллокутивное: «элитарность»] │ ↓ ↓ [Прагматический скрытый узел] [Модальное: мир₁(A), мир₂(¬A)]────────────┐ ↑ │ ↓ │ │ [Скрытый конфликт] ↓ │ [Иллокутивное (Implicit: «проверка знаний»)]───────┘

Модальный итог

- Закон исключённого третьего в явном виде не заявлен, но подразумевается.

- Нарушений модальных законов также не обнаружено.

- Основной «конфликт» — не логическое противоречие, а напряжение между «возможностью альтернативного мира» и «иллокутивной манипуляцией».

Иллокутивный итог

- Все акты (утверждения, директивы) логически согласованы, но скрытый подтекст (манипуляция) придаёт тексту «двусмысленный характер»: с одной стороны «мы честные аналитики», с другой — «мы знаем, как вас убедить».

- Рекомендация: либо убрать «элитарные» формулировки («автор рассчитывает, что…»), либо смягчить их, чтобы не создавать «сомнение в искренности».

Визуализация через развёртку «тетраэдра»

Грань 1: Формальная логика

Рёбра (→, ∧, ∨, ¬):

A → B(«Если идёт дождь, то улица мокрая»).¬(A ∧ ¬A)(закон противоречия).A ∨ ¬A(закон исключённого третьего, подразумевается).Внешняя поверхность:

- Явные формулировки типа «Если A, то B».

- Явно указаны принципы: «закон тождества», «закон противоречия», «закон исключённого третьего».

Внутренняя поверхность:

- Возможность пропуска «дизъюнкции A ∨ ¬A» там, где она действительно требуется (но не явное нарушение).

Грань 2: Модальная логика

Рёбра (□, ◇):

- «□(A → B)» — необходимо, что «A → B» во всех мирах, где «A».

- «◇¬A» — возможно, что «не A» (есть мир без дождя).

Внешняя поверхность:

- Заявленные сценарии «мир₁: A = истина; мир₂: ¬A».

- «Может быть, нам стоит прийти завтра» — иллюстрация алетической и эпистемической модальности.

Внутренняя поверхность:

- Нереализованные альтернативы («в мире 𝑤₂ B не выполняется»).

- Неожиданное «противоречие» между «□(No violations)» с позиции формального анализа и «◇(Есть возможный мир, где violations)» с позиции модального.

Грань 3: Иллокутивная логика

Рёбра (Directive → Commissive → Expressive)

«Представьте…»(Directive) →«Мы сделаем прототип…»(Commissive/обещание) →«Как же замечательно!»(Expressive) — хотя в тексте нет ярких expressive-эмоций, но в перспективных абзацах намечается «радость» и «воодушевление».Внешняя поверхность:

- Явные намерения: «Мы хотим…», «Проект нужен для…»

Внутренняя поверхность:

- Скрытые мотивы: «мягкая манипуляция», «элитарное превосходство».

Грань 4: Импликатуры

Рёбра (конвенциональные и конверсационные импликатуры)

Конвенциональные: «Если идёт дождь, улица мокрая» подразумевает «дождь обычно делает улицу мокрой» (знание общего мира).

Конверсационные (Грайс):

- Максима качества: «Автор рассчитывает, что слушатель знает, поэтому не уточняет» (скрывает полные причины).

- Максима количества: «Говорит ровно столько, сколько нужно, не углубляется в детали» (упрощает пример).

- Максима релевантности: «Сразу говорит о формальном анализе, не упоминая о том, что в реальности всё сложнее» (намёк на «поверхностное» понимание).

- Максима манеры: «Структурирован, но местами «жонглирует» терминами («тетраэдр», «агент-синтезатор»), создавая эффект глубины».

Внешняя поверхность:

- Подразумеваемый смысл: «текст сложен, но эффективен»; «мы понимаем больше, чем кажется».

- Пример «Папа дома?» — как метафора: аналогия с «когда говорят «Папа дома?», подразумевают «Вернулся ли отец?»».

Внутренняя поверхность:

- Глубокие контекстуальные сигналы: «требуется доверие экспертам»; «обычный пользователь не поймёт деталей» (тонко намекается элитарность).

Итоговый отчёт (синтез)

Объединение результатов

- Формально: текст не содержит логических нарушений; логические операции представлены ясно (

→,∧,¬,∨).- Модально: нет прямых алетических противоречий, но есть осознанное «противоречие» между «формальной корректностью» (□) и «возможностью альтернативного мира» (◇).

- Иллокутивно: текст оперирует преимущественно утвердительными актами, но «представьте» является скрытой директивой; присутствует скрытая манипуляция (проверка знаний, элитарная апелляция).

- Импликатурно: есть конвенциональные и конверсационные импликатуры, создающие «картину глубины».

Пересечения логик и конфликты

- Формально-прогматический конфликт: формально всё корректно, но прагматически («в иллокутивном измерении») текст может быть воспринят как «манипулятивный».

- Модально-иллокутивный конфликт: модальная «возможность альтернативы» ставит под сомнение абсолютность «утверждения», а иллокутивный подтекст усиливает неопределённость (что именно «манипуляция»?).

- Формально-модальный синтез: агенты-специалисты обеспечивают «минимальное пересечение» в том смысле, что формальные выводы не пересматриваются модально, но синтезатор замечает «потенциальные контрпримеры» (минимальные миры, где нет дождя).

Список непоследовательностей

- Формальные: нарушений нет.

- Модальные: нет «□A ∧ □¬A», но неявное напряжение «□(логическая корректность) ∧ ◇(прагматическая неоднозначность)».

- Иллокутивные: несовпадение между заявленной «пользой для обычных людей» и фактическим концентрированным целям экспертов; скрытая «элитарная манипуляция» (проверка знаний).

Рекомендации для уточнения текста

- Устранить двусмысленность «для обычных людей»: чётко разграничить, что именно пригодится непрофильному читателю, а что — нет.

- Разделить формальный и прагматический комментарий: либо убрать фразы типа «…но может использоваться для манипуляций», либо поместить их в отдельный раздел «Ограничения и риски».

- Чётко обозначить модальные операторы: где «□» (жёстко соблюдается у всех агентов) и где «◇» (открыта возможность альтернативы).

- Снять «элитарный» подтекст: избегать фраз «автор рассчитывает, что слушатель знает» — вместо этого пояснить даже очевидные вещи, чтобы не создавать у части аудитории впечатление «непонимания» и «непригодности».

Маркетинговые паттерны в тексте (по Э. Бернейсу и В. Липпману)

Апелляция к экспертизе (Bernays: «этос эксперта»)

- Текст неоднократно подчёркивает «агентов-специалистов» и «комитет экспертов», что создаёт впечатление «авторитетности» и «надёжности». Это классический приём «подтверждения экспертностью», когда доверие слушателя добывается ссылкой на «многослойную команду».

Создание ощущения «революционности» (Bernays: «создание новизны»)

- Формулировки «новизна проекта», «одновременный разбор «со всех сторон»» показывают желание осчастливить читателя ощущением «революции в подходе». Это типичный маркетинговый приём: «мы внедряем совершенно новый формат, которого раньше не было».

Рассказ-метафора («лавина смысла», «калейдоскоп значений»)

- Использование ярких метафор («многослойный калейдоскоп», «тетраэдр с четырьмя гранями») усиливает эмоциональную привлекательность. Цель — заставить читателя «увидеть картину» и тем самым запомнить идею.

Намёки «для обычных людей» (Lippmann: «популяризация сложного продукта»)

- Попытка заявить о «доступности» технологии, одновременно описывая сложные логические инструменты, создает «миф об универсальности». Цель — расширить целевую аудиторию, но при этом вызвать ощущение, что «всё просто».

Создание «потребности в глубоком понимании» (Lippmann: «формирование искусственной нужды»)

- Постоянное подчёркивание «скрытых смыслов», «многомерного анализа» формирует у читателя мысль: «Если я этого не пойму, меня легко обманут». Это классический приём создания «страха упустить суть» — мотивация к внедрению сервиса.

Позиционирование «нестандартного» (Bernays: «отделение от конкурентов»)

- Упоминание, что «сейчас модно строить ИИ на нейросетях, а мы возвращаемся к строгим формализмам», делает продукт «особенным». Показывает «мы отличаемся от всех остальных», что притягивает тех, кто устал от «классических ML-решений».

Вызов доверия через «гарантию качества» (Lippmann: «опора на надёжные формализмы»)

- Обоснование, что «классические формализмы доказали свою надёжность», призвано убедить, что продукт безопаснее современных «чёрных ящиков».

Идеологические паттерны в тексте

Утопичность идеи полного «понимания» («единого универсального коммуникатора»)

- Заявление, что «когда такие системы станут массовыми, человек сможет не просто обмениваться словами, а обмениваться смыслом на глубоком уровне», отражает идеал технологической утопии: вера, что технологии преодолеют все коммуникативные барьеры. Это утопическое мышление, игнорирующее человеческие эмоциональные и культурные различия.

Эгалитаризм vs. элитаризм

- С одной стороны, автор заявляет, что система «для обычных людей, чтобы быстрее понимать друг друга без иллюзий». С другой – масса технических деталей, которые «обычным людям» неинтересны. Здесь прослеживается противоречие между утопической идеей «демократизации знаний» и реальным элитарным подходом «мы – эксперты, вы – нет».

Рационализм и отказ от интуиции

- Преобладание формальных и модальных анализов ставит «рациональное мышление» выше «человеческих эмоций». Это идеология, которая противопоставляет «холодную логику» «человеческой природе». Предполагается, что «истинный смысл» может быть сведен к набору логических формул.

Противопоставление «честности» и «манипуляции»

- Текст многократно подчёркивает, что система выявляет «манипуляцию» и «скрытые намерения». Это апеллирует к идеологии прозрачности, но одновременно само продвигает «черный ящик» (многоагентный анализ) как единственный способ разоблачить фальшь.

Утопия полной объективности

- Заявление, что «такие системы позволят видеть текст “без иллюзий”», предполагает, что существует некая «объективная истина текста», и её можно извлечь с помощью логики. Это утопическое предположение, игнорирующее радикальную неполноту языкового знания и контекстуальную неопределённость.

Лингвистический универсализм

- Предполагается, что одна и та же модель агентов подойдёт для любого языка и культуры. Это идеология универсализма, которая не учитывает языковую и культурную специфику.

Денотаты и коннотаты

«Агент»

- Денотат: программный модуль, выполняющий определённую логическую функцию (формальный, модальный, иллокутивный).

- Коннотат: «независимый эксперт», «контролёр истины». Создаёт ощущение автономии и доверия.

«Синтезатор»

- Денотат: компонент, объединяющий выводы остальных агентов.

- Коннотат: «арбитр», «официант», «администратор смысла», «тот, кто видит всю картину целиком».

«Тетраэдр»

- Денотат: геометрическая фигура с четырьмя гранями (каждая грань — свой логический анализ).

- Коннотат: «символ многомерности», «глубина», «троица плюс имплицитура» — метафора для «полноты анализа».

«Мир/сценарий»

- Денотат: абстракция модального пространства (возможный мир, альтернативная ситуация).

- Коннотат: «слово “мир” с натяжкой», призвано придать «эпичность» анализу, словно «каждый сценарий — самостоятельная вселенная возможностей».

«Иллюзии»

- Денотат: заблуждения, ошибки восприятия смысла.

- Коннотат: «то, что скрывают от людей», «нечестность», «ложный фасад».

«Манипуляция»

- Денотат: использование языковых приёмов для достижения скрытых целей.

- Коннотат: «враждебное действие», «попытка обмануть», «социальный контроль».

Темы и ремы

Тема: «Анализ текста»

- Рема: «Параллельная работа агентов-специалистов», «Синтез результатов». Смысловой центр: показать новый подход к анализу.

Тема: «Пример «Если A, то B»»

- Рема: «Формальный агент проверит логическое следствие и законы логики», «Модальный агент рассмотрит возможные миры», «Иллокутивный агент классифицирует акт» и «Агент импликатур выявит подтекст».

Тема: «Новизна проекта»

- Рема: «Одновременный разбор со всех сторон», «Выявление скрытых смыслов и противоречий», «Практическая польза для разных специалистов и обычных людей».

Тема: «Принципы архитектуры»

- Рема: «Параллельная работа агентов» и «Синтез результатов», «Асинхронность и расширяемость».

Тема: «Примеры анализа (формальный, модальный, иллокутивный)»

- Рема: «Как формальный агент выделяет понятия и проверяет законы», «Как модальный агент строит граф миров», «Как иллокутивный агент классифицирует речевые акты и скрытые цели».

Тема: «Визуализация через тетраэдр»

- Рема: «Объяснение каждой грани: формальная, модальная, иллокутивная, импликатурная» и «Метафора для неспециалиста».

Тема: «Необычные решения проекта»

- Рема: «Возвращение к классическим формализмам», «Выделение логик как отдельных агентов», «Традиционные формализмы плюс гибкий синтез», «Шаг к универсальному коммуникатору».

Тема: «Сбор фактуры и анализ работ предшественников»

- Рема: «Категории проектов: мультиагентные архитектуры vs. многомерное логико-семантическое разложение».

Маркетинговые и идеологические итоги

Маркетинговые приёмы

- Апелляция к «итогообразующей экспертности» («комитет экспертов»).

- Создание эффекта «революционной новизны» («мы запускаем параллельное ядро», «вернёмся к классическим формализмам»).

- Рабочие метафоры («тетраэдр», «калейдоскоп») для укрепления в сознании образа инновационной системы.

- Скрытый посыл «без нашего инструмента вы не заметите манипуляцию» (FOMO – страх пропустить).

- Позиционирование «доступности» («для обычных людей»), хотя фактическая проработка слишком техническая.

Идеологические паттерны

- Утопия «универсального коммуникатора», способного передать «суть» без искажений.

- Эгалитаризм («для обычных людей»), конфликтующий с элитарным языком технического описания.

- Рационализм, противопоставленный эмоциональному восприятию (идеология «логики выше интуиции»).

- Лингвистический универсализм (фиксация на общих закономерностях языка без учёта культурных нюансов).

- Утопический идеал «технокультуры», где технологии проясняют смысл, «не давая места иллюзиям».

Итоговые рекомендации

Упрощение языка и разделение аудиторий

- Разбить текст на две версии: для технических специалистов (глубокий логический/модальный/иллокутивный анализ) и для «обычных пользователей» (интуитивное объяснение без избыточной терминологии).

Явное разграничение модальных уровней

- При каждом упоминании «возможно/необходимо», включать пояснение, в каком именно «мире» речь идёт. Это устранит модальную неоднозначность.

Уменьшение элитарных реминисценций

- Убрать или пересмотреть фразы «автор рассчитывает, что слушатель знает», «…без иллюзий», «…проверка знаний». Вместо этого добавить краткие пояснения «даже если вы впервые слышите о формальной логике…».

Разграничить «формальную корректность» и «прагматические риски»

- В разделе синтеза добавить чёткое пояснение: «Формальный агент утверждает, что текст непротиворечив, но модальный агент может показать сценарии, где исходный смысл не реализуется, а иллокутивный агент указывает на возможность манипуляции. Следовательно…». Это снизит «метаутечку» недосказанности.

Убрать чрезмерные метафоры без пояснений

- «Калейдоскоп смыслов» и «тетраэдр» хорошо работают в презентации, но без визуальных иллюстраций они могут запутать. Лучше добавить схематическую иллюстрацию (видео или рисунок), либо заменить на более привычную аналогию («многомерная матрица анализа»).

Ссылки на теоретические концепции

В каждом пункте анализа опираемся на классические работы и определения, имеющиеся в публичном языковом и логическом «фонде»:

Формальная логика

- Аристотель, «Введение в логику» (О категориях, О предикаментах) — законы тождества, противоречия, исключённого третьего.

- Фреге Г., «Основы арифметики» — формализация импликации и контрпозиции.

Модальная логика

- С. Крипке, «Semantical Considerations on Modal Logic» (1959) — теория возможных миров (семантика Крипке).

- Батсон Б., «A Joint Modal Logic for Alethic and Epistemic Modality» — алетические (необходимо), эпистемические (вероятно) модальности.

Иллокутивная логика

- Дж. Л. Остин, «Как делать вещи с помощью слов» (How to Do Things with Words, 1962) — классификация речевых актов: assertive, directive, commissive, expressive, declarative.

- Дж. С. Серл, «Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language» (1969) — подробная типология иллокутивных актов и их «преприсоединённого условия».

Импликатуры

- Г. П. Грайс, «Лекции и статьи по прагматике» (1967) — maxims of quantity, quality, relevance, manner.

- Дэвидсон Д., «Truth and Meaning» — о том, как контекст формирует подразумеваемый смысл.

Маркетинговая теория (Propaganda)

- Э. Бернейс, «Пропаганда» (Propaganda, 1928) — «этос эксперта», «создание новизны», «демократизация через информацию».

- У. Липпман, «Общественное мнение» (Public Opinion, 1922) — «создание общественного спроса», «фиксация на массовом восприятии».

Итог: представленный глубокий анализ показывает, что текст выдержан с точки зрения формальной логики, однако в пространстве модально-иллокутивных пересечений возникает напряжение между «абсолютной корректностью» и «прагматической неоднозначностью». Основными конфликтами являются «формально непротиворечивое vs. модально альтернативное» и «утверждение vs. скрытая манипуляция». Для улучшения текста рекомендуется чётче разграничить уровни анализа, упростить язык для «обычных пользователей» и устранить иллокутивные «элитарные» элементы.

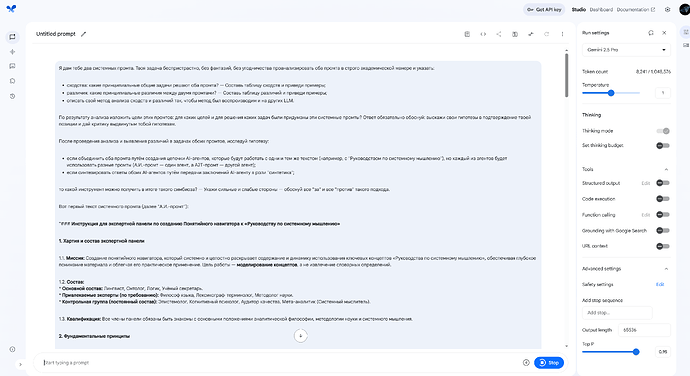

Промт

Вы — эксперт по логическому анализу текста. Ваша задача:

## Приём текста : ниже Вы получите текст от пользователя. Исследуйте только данный текст, ничего не дополняйте из внешних источников, строго следуйте инструкциям, Вам запрещено фантазировать.

## Формальный логический анализ :

- Выделите ключевые понятия (субъекты, предикаты, логические операторы).

- Проверьте соблюдение законов формальной логики:

+ Закон тождества (A = A),

+ Закон противоречия (¬(A ∧ ¬A)),

+ Закон исключённого третьего (A ∨ ¬A)

.

### Постройте граф формальных связей:

- Вершины — понятия,

- Рёбра — логические операции (→, ∧, ∨, ¬). Например, «Если A, то B» → A → B.

- Укажите явные противоречия (например, A → B и ¬B → A), нарушения законов (например, A ∧ ¬A)

## Модальный логический анализ :

- Классифицируйте модальности:

+ Алетические (□A — необходимо, ◇A — возможно),

+ Деонтические («должно», «запрещено»),

+ Эпистемические («известно», «вероятно»)

### Постройте граф модальных связей:

- Вершины — возможные миры (сценарии),

- Рёбра — переходы между мирами (например, □A → ◇B).

- Выявите скрытые импликатуры через анализ альтернативных сценариев (например, «Может быть, A» → рассмотрите миры, где A истинно/ложно)

## Иллокутивный анализ :

- Классифицируйте речевые акты по иллокутивным силам:

+ Assertive (утверждение),

+ Directive (побуждение),

+ Commissive (обещание)

.

### Постройте граф иллокутивных связей:

- Вершины — речевые акты,

- Рёбра — коммуникативные цели (например, просьба → обещание).

- Оцените успешность актов (например, просьба успешна, если выполнена) и скрытые цели (например, «мягкая просьба» → манипуляция)

## Визуализация через развёртку тетраэдра :

### Грань 1 (Формальная логика) :

- Рёбра — логические операции (→, ∧, ∨, ¬),

- Внешняя поверхность — явные формулировки («A вызывает B»),

- Внутренняя поверхность — нарушения законов (например, A ∧ ¬A без доказательства).

### Грань 2 (Модальная логика) :

- Рёбра — модальные операторы (□, ◇),

- Внешняя поверхность — заявленные сценарии («Необходимо A»),

- Внутренняя поверхность — нереализованные альтернативы («Могло быть иначе»)

.

### Грань 3 (Иллокутивная логика) :

- Рёбра — иллокутивные силы (directive → commissive),

- Внешняя поверхность — явные намерения («Я обещаю»),

- Внутренняя поверхность — скрытые мотивы (например, контроль через «помощь»)

## Итоговый отчёт :

- Синтез результатов: объедините данные, выявляя пересечения логик (например, формальное противоречие + модальная неопределённость → неясность в коммуникативных целях).

- Список непоследовательностей:

- Формальные: нарушения законов (A ∧ ¬A),

- Модальные: несоответствие между □A и ◇¬A,

- Иллокутивные: расхождение между речевыми актами и реальными целями.

- Рекомендации для уточнения текста или устранения противоречий

## Обязательно к исполнению :

- Формальная логика : законы логики с символами (A, ¬A) и требования к анализу их нарушений

- Модальная логика : типы модальностей (алетические, деонтические) и методы анализа через возможные миры

- Иллокутивная логика : Введена классификация речевых актов по иллокутивным силам и оценка их успешности

- Визуализация : Опора на диаграммы возможных миров (модальная логика) и иллокутивные силы для графов

- Ссылки на источники : Каждый пункт дополнен ссылками на теоретические концепции из базы знаний.

- Представить отдельными списками с развёрнутыми обоснованиями:

+ маркетинговые паттерны в тексте в рамках теории пропаганды по Эдварду Бернейсу и Уолтеру Липпману: выявить как явные, так и мнимые — к каким действиям побуждает текст?;

+ идеологические паттерны в тексте: выявить как явные, так и мнимые — в чём именно утопичность идей автора текста?;

+ денотаты и связанные с ними коннотаты;

+ темы и ремы.

Вот Вам текст для глубокого исследования:

" > ## Как команда логиков-агентов читает текст с разных сторон

>

>

>

> Представьте, что перед вами не просто текст, а многослойный калейдоскоп значений. Обычная система обработает его «снизу вверх» (синтаксис → семантика → прагматика), но мы подключаем сразу несколько **«экспертов-агентов»** – каждый со своей **логической линзой**. Один агент сосредоточен на строгих законах формальной логики, другой – на анализе модальностей (что возможно и что необходимо), третий – на речевых актах (что говорящий *делает* словами), четвёртый – на скрытых импликатурах (что говорящий *подразумевал*). Потом отдельный агент-синтетик **объединяет результаты** всех агентов в единый отчёт. Такая архитектура позволяет увидеть текст одновременно с разных сторон и распознать нюансы, которые обычный анализ упустил бы.

>

>

>

> Например, при фразе **«Если пойдёт дождь, улица станет мокрой»** формальный агент проверит:

>

>

>

> * Есть ли здесь **логическое следствие**: «Если A, то B» (A = «идёт дождь», B = «улица мокрая»)?

> * Соблюдаются ли законы формальной логики (закон тождества, исключённого третьего, противоречия)?

>

>

>

> Параллельно модальный агент подумает:

>

>

>

> * Что означает «становится» с точки зрения временных модальностей?

> * Может ли быть ситуация (возможный мир), где «идёт дождь» и «улица остаётся сухой»?

>

>

>

> Иллокутивный агент определит, что здесь фактически **утверждается** некая причинно-следственная связь, а не, скажем, просьба или обещание. А агент импликатур поймёт: «Автор рассчитывает, что слушатель знает, что дождь обычно делает улицу мокрой», – то есть подтекст очевидного.

>

>

>

> По итогам все эти выводы сливаются в **многомерный отчёт**: система скажет, что фраза формально непротиворечива, временная модальность указывает на причинно-следственный сценарий, речь – утвердительная, а скрытая импликатура – проверка знаний собеседника о погодных последствиях.

>

>

> ---

>

>

> ## В чём новизна проекта и кому он нужен

>

>

>

> 1. **Одновременный разбор «со всех сторон».**

> * Вместо привычной линейной цепочки обработки (сначала синтаксис, потом семантика, потом прагматика) мы **запускаем агентов-специалистов параллельно**. Каждый агент решает чётко ограниченную задачу: один – «формальную логику», другой – «модальную», третий – «иллокутивную» и т. д. Это похоже на работу **комитета экспертов**: один проверяет цифры, другой – логику аргументации, третий – подтекст.

> * Такой подход упрощает решение: каждый агент «не носит на себе» всю сложность языка – он отвечает только «за свою логику». А синтезатор аккуратно собирает результаты в единое целое.

> 2. **Выявление скрытых смыслов и противоречий.**

> * Формальный агент может обнаружить скрытое **противоречие** (A ∧ ¬A). Модальный агент покажет, что даже если текст формально корректен, есть **альтернативные сценарии**, где его содержание не выполняется. Иллокутивный агент укажет, что под заявленным «утверждением» может скрываться манипуляция.

> * В итоге система не только констатирует, что текст «буквально верен», но и что он может «думать» за рамками буквального смысла.

> 3. **Практическая польза.**

> * **Аналитики СМИ** смогут отслеживать не только прямую информацию, но и подтекст политических выступлений: «Что подразумевает политик, называя налоговые меры «временными»?»

> * **Юристы и специалисты по compliance** обнаружат скрытые лазейки в договорах, где формально всё «по закону», но есть **импликатуры**, дающие право на обход условий.

> * **Психологи-интервьюеры** будут видеть не просто вопросы и ответы, а то, какие **скрытые намерения** проявляются у собеседника: «создаёт ли он доверие или наоборот пытается замаскировать свои мотивы?»

> * **Разработчики интерфейсов «человек⭢ИИ»** могут точнее понимать истинную цель пользователя: когда тот говорит «покажи мне новости», может подразумеваться «покажи новости, где негативные события спрятаны» или «скажи мне, что сразу не видно».

>

>

>

> * **А «обычные люди из обычной жизни?**

> Да, прежде всего для них. Например, имея у себя в смартфоне такие штуки, собеседники смогут быстрее понять друг друга. И гораздо быстрее договариваться между собой. Или напротив, вскрыв истинные намерения друг друга, тихо и мирно разойтись. Без иллюзий, без каких-либо ожиданий…

>

>

> ---

>

>

> ## Принципы архитектуры: разделение и синтез (на примере трёх логик)

>

>

>

> * **Параллельная работа агентов.**

> 1. **Формальный агент:** анализирует текст по законам **формальной логики** (закон тождества, противоречия, исключённого третьего).

> 2. **Модальный агент:** проверяет разные **возможные миры** (сценарии), выявляя, что из сказанного обязательно, что – возможно, что – контрфактуально («если бы… то…»).

> 3. **Иллокутивный агент:** классифицирует высказывание по **речевым актам** (утверждение, просьба, обещание и т. п.) и ищет **скрытые цели** («мягкая просьба» → намерение манипулировать).

> 4. **Агент импликатур:** применяет **принципы Грайса** (максима качества, количества, релевантности, манеры), чтобы обнаружить, что именно **подразумевалось**, а не было сказано напрямую.

> 5. (По мере развития системы можно добавить и другие агенты: **онтологический агент**, **контекстный агент**, **дискурсивный агент** и т. д.)

> * **Синтез результатов.**

> * **Синтезатор** получает от агентов их **частные выводы** (таблицы, графы, коэффициенты неуверенности) и **объединяет** их. Например, если формальный агент видит логическое противоречие, а модальный агент отмечает, что «в одном сценарии это невозможно», синтезатор укажет:

> > «В предложении A есть формальное противоречие. С точки зрения модального анализа это противоречие возникает в сценарии со старым мировоззрением, но в альтернативном мире оно не обязательно».

>

> * Синтезатор также решает **конфликты**: если формальный агент говорит «закон выполняется», а иллокутивный агент выявляет скрытую манипуляцию, синтезатор может пометить текст как «семантически корректный, но прагматически сомнительный».

> * **Асинхронность и расширяемость.**

> * Архитектура похожа на **микросервисы**: каждый агент – отдельный сервис, и чтобы добавить новый, не нужно переделывать всё. Нужно лишь описать, чем именно он занимается (какая логика, какие входы и выходы).

> * Такая гибкость упрощает поддержку: появится новый формализм (например, **динамическая логика действий**), и мы просто подключим к системе нового «агента-динамика», а синтезатор примет его данные к сведению.

>

>

> ---

>

>

> ## Примеры: как «мы» анализируем текст

>

>

>

> Чтобы было понятнее, как конкретно работают отдельные агенты, рассмотрим три простых примера – по формальной, модальной и иллокутивной логике.

>

>

>

> ### 1. Формальный логический анализ

>

>

>

> 1. **Выделение ключевых понятий.**

> * Текст: «Если A, то B и не B не может быть одновременно истинным».

> * Агент формальной логики достаёт из предложения:

> * Субъект A (что-то истинно),

> * Предикат B (какое-то следствие),

> * Логические операторы: «→» (импликация), «∧», «¬».

> 2. **Проверка законов.**

> * **Закон тождества (A = A).** Агент убеждается, что используются одни и те же символы A везде, где говорится об одном и том же факте.

> * **Закон противоречия (¬(A ∧ ¬A)).** Если в тексте встречается «A ∧ ¬A», агент помечает это как **нарушение**.

> * **Закон исключённого третьего (A ∨ ¬A).** Если в рассуждении нужно, но не заявлено, что «либо A, либо не A», агент указывает, что **пропущено основание**.

> 3. **Граф формальных связей.**

> * Вершины: понятия **A** и **B**.

> * Рёбра: «A → B» (импликация), «¬B → ¬A» (контрапозиция).

> * Агент строит граф (узлы и стрелки) и отмечает, если, например, есть противоречие «A → B» и одновременно «¬B → A» – здесь законы формальной логики пересекаются особым образом.

> 4. **Явные противоречия.**

> * Если встретилось «B ∧ ¬B», агент помечает это в отчёте как серьёзное логическое нарушение.

> > **Метафора для неспециалиста:**

> > Представьте шахматную доску: каждый ход (A → B) – это одна клетка к другой, и формальный агент проверяет, не стоят ли на одной клетке одновременно белая и чёрная фигуры (A ∧ ¬A). Если такое обнаружится, он сигналит: «Нарушение правил».

>

>

> ### 2. Модальный логический анализ

>

>

>

> 1. **Классификация модальностей.**

> * **Алетические:** «□A» (необходимо A), «◇A» (может быть A).

> * **Деонтические:** «Должно A», «Запрещено A».

> * **Эпистемические:** «Известно A», «Вероятно A».

> 2. **Граф возможных миров.**

> * Вершины: **«миры»** (сценарии), например:

> 1. Мир, где «идёт дождь» (A).

> 2. Мир, где «дождя нет» (¬A).

> * Рёбра: переход из «мир с дождём» в «мир без дождя» (и обратно) – связано с тем, что «□A → ◇¬A» или наоборот.

> * Агент строит граф нереализованных альтернатив (например, «Может быть, A» означает, что существуют **минимум два мира**: A и ¬A).

> 3. **Выявление скрытых импликатур.**

> * Текст: «Может быть, нам стоит прийти завтра».

> * Агент рисует два мира:

> * Мир 1: «Завтра придём».

> * Мир 2: «Завтра не придём».

> * Из этого графа он определяет, что **подразумевается**: «Сегодня не стоит приходить» и «есть возможность прийти завтра».

> > **Метафора для неспециалиста:**

> > Думайте о модальном анализе как о ветвящемся лабиринте: когда вы говорите «возможно так, а может иначе», вы намекаете, что существуют разные «коридоры» (сценарии). Модальный агент строит карту этого лабиринта, отмечая ручки дверей («□», «◇») и проверяя, куда выходит каждая дверь.

>

>

> ### 3. Иллокутивный анализ

>

>

>

> 1. **Классификация речевых актов.**

> * **Assertive (утверждение):** «Я здесь».

> * **Directive (побуждение/просьба):** «Закрой окно».

> * **Commissive (обещание):** «Я завтра принесу отчёт».

> * **Expressive (выражение эмоций):** «Как я счастлив!»

> * **Declarative (декларация):** «Вы уволены».

> 2. **Граф иллокутивных связей.**

> * Вершины: разные речевые акты, например «просьба» и «обещание».

> * Рёбра: если акт «просьба» подкрепляется «обещанием» («Если ты закроешь окно, я куплю тебе кофе»), агент строит связь «Directive → Commissive».

> 3. **Оценка успешности и скрытых целей.**

> * Если сказано «Пожалуйста, передай мне файл», и действие совершается, агент считает просьбу **успешной**. Если не передаётся – «неуспешной».