Провёл ряд тестов. В т.ч. тесты на сравнение промтов…

Для сравнения взял предложенный тут А.И. Левенчуком (@ailev ):

На данный момент Gemini 2.5 Pro в AI Studio бесплатна в варианте браузерного UI, имеет режим thinking и контекстное окно в 1М токенов, что выгодно отличает эту топовую модель от её конкурентов.

С таким большим контекстным окном можно проверить: действительно ли читатели моих руководств умнеют, даже если они сами - AI. Полюбуйтесь на этот диалог:

https://aistudio.google.com/app/prompts?state=%7B%22ids%22:%5B%2216CwrytqjnGlo8OGnS9V1Wgs7Z8m6BOfx%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22115325060035114944424%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pdiKZ8XVhJWn2GNSdprLA5Euly0Ya84z/view?usp=sharingЯ хотел сдаться на уговоры и составить наконец-то глоссарий по системному мышлению, поэтому поэкспериментировал немного и составил промпт для глоссария (причём в руководствах проверил — он таки работает!). Но потом я загрузил текст руководства и добавил “Надо составить глоссарий для Руководства. Вот инструкция для экспертной панели. Предложи её улучшение, исходя из характера и стиля Руководства”. Дальше смотрите, что получилось: Gemini отказалась делать глоссарий, предложила вариант с навигатором понятий. А когда я предложил пройтись сверху вниз по всему тексту, опять-таки отказалась и предложила agile процедуру: “сначала по всему тексту возьмём важнейшие понятия, и только потом — все”.

В OpenAI из топовых моделей 1М контекстное окно есть ещё у GPT-4.1, но там ещё и “исключительно высокое следование инструкциям”, а также нет режима thinking. Поэтому там чтение руководства не даёт такого уж большого эффекта, а без thinking ещё и галлюцинации. Тем не менее, смотрите на тамошний вариант: инструкция по составлению глоссария была как-то улучшена, но никаких радикальных предложений —

https://chatgpt.com/share/68564979-128c-8013-b94d-bf3cf8ce4a9dПопробуйте брать наши руководства и работать с ними там, где есть большое контекстное окно (скажем, Руководство по системному мышлению берёт сразу 222000 токенов при загрузке, поэтому осмысленность работы с его полной версией появляется с 1М контекстного окна).

Конечно, чтобы проверять работу LLM, надо и самому знать содержание загружаемых руководств! А вопросы задавать не по улучшению самих руководств (это мой рабочий проект), а по вашим рабочим проектам, но с ответами от LLM с опорой на наставления руководств.

— прошёл по ссылке:

https://aistudio.google.com/app/prompts?state=%7B%22ids%22:%5B%2216CwrytqjnGlo8OGnS9V1Wgs7Z8m6BOfx%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22115325060035114944424%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D&usp=sharing

— и…

... взял «Инструкцию для экспертной панели...»

### **Инструкция для экспертной панели по созданию Понятийного навигатора к «Руководству по системному мышлению»**

**1\. Хартия и состав экспертной панели**

1.1. **Миссия:** Создание понятийного навигатора, который системно и целостно раскрывает содержание и динамику использования ключевых концептов «Руководства по системному мышлению», обеспечивая глубокое понимание материала и облегчая его практическое применение. Цель работы — **моделирование концептов**, а не извлечение словарных определений.

1.2. **Состав:**

\* **Основной состав:** Лингвист, Онтолог, Логик, Учёный секретарь.

\* **Привлекаемые эксперты (по требованию):** Философ языка, Лексикограф-терминолог, Методолог науки.

\* **Контрольная группа (постоянный состав):** Эпистемолог, Когнитивный психолог, Аудитор качества, Мета-аналитик (Системный мыслитель).

1.3. **Квалификация:** Все члены панели обязаны быть знакомы с основными положениями аналитической философии, методологии науки и системного мышления.

**2\. Фундаментальные принципы**

2.1. **Принцип контекстной полноты:** Анализ должен охватывать *все* значимые упоминания понятия в тексте, чтобы восстановить его полное, многоаспектное и динамическое значение.

2.2. **Принцип системной связности:** Каждая статья навигатора должна отражать не только суть самого понятия, но и его ключевые связи с другими понятиями, прежде всего в рамках системных иерархий («часть-целое», «система-надсистема», «создатель-создаваемое») и синонимических рядов.

2.3. **Принцип практической адекватности:** Результат работы должен служить не формальной верификации, а **облегчению понимания и применения** «Руководства» читателем. Приоритетом является дидактическая и практическая ценность, а не терминологическая чистота.

2.4. **Принцип рекурсивной целостности и недопустимости сокращений (Принцип «Ничто не будет пропущено»):** Данный принцип является верховным и применяется ко всем аспектам работы панели, включая данную инструкцию.

\* **2.4.1. Запрет на группировку:** Анализ проводится строго по каждому структурному элементу оглавления (раздел, подраздел, пункт). Группировка или объединение подразделов **категорически запрещены**.

\* **2.4.2. Запрет на регрессию и ссылки:** Каждый шаг анализа должен представлять полный, самодостаточный результат. Конструкции типа «без изменений», «аналогично предыдущему», «и т.д.», «см. выше» **категорически запрещены**.

\* **2.4.3. Запрет на «усыхание»:** Глубина и детализация статьи навигатора **не зависят** от ее порядкового номера или общего объема итогового документа. Каждое понятие должно быть раскрыто с исчерпывающей полнотой.

\* **2.4.4. Самоприменимость:** Данная инструкция не может быть сокращена или упрощена. **Учёный секретарь** несет персональную ответственность за поддержание её целостности и полноты в ходе всего рабочего процесса.

**3\. Методология обнаружения и синтеза понятий**

Панель обязана распознавать и использовать *все* нижеперечисленные способы введения понятий как **эвристики для сбора материала**, на основе которого будет производиться **синтез** целостной модели концепта:

- **3.1. Прямое аристотелевское определение:** Маркеры: «А — это Б», «А называют Б».

- **3.2. Определение через противопоставление:** Маркеры: «Не А, а Б...», «А, в отличие от Б...».

- **3.3. Функциональное определение:** Маркеры: описание того, «что А делает», «для чего А нужно», «А позволяет делать Б».

- **3.4. Остенсивное определение:** Маркеры: определение через перечисление состава или примеров.

- **3.5. Определение через синонимический ряд («паровозик»):** Маркеры: конструкции типа «А/Б/В».

- **3.6. Контекстуальное определение через иноязычный эквивалент:** Маркеры: конструкция, где русский термин сопровождается английским эквивалентом в скобках.

- **3.7. Иные определения**, которые не были известны в момент написания инструкции и обнаружены специалистами экспертной панели в ходе работы.

**4\. Протокол работы**

- **Шаг 1: Индивидуальная разметка и сбор материала.** Лингвист и Онтолог независимо друг от друга выявляют все контексты использования понятия в рамках анализируемого подраздела и связанных с ним частей текста, используя эвристики из Раздела 3.

- **Шаг 2: Консенсусное совещание по модели концепта.** Учёный секретарь сводит результаты. Панель обсуждает и строит **модель концепта**, отвечая на вопросы: «Что это за объект в картине мира Руководства?», «В каких системах и ролях он существует?», «Какую функцию выполняет?», «С чем связан и как?».

- **Шаг 3: Формулирование развернутой статьи навигатора.** Лексикограф-аналитик, основываясь на протоколе совещания, пишет **аналитическое эссе** (объемом не менее 5-7 развернутых предложений), полностью раскрывающее модель концепта согласно требованиям, изложенным в Приложении.

- **Шаг 4: Междисциплинарная верификация.** Логик и Онтолог проверяют статью на внутреннюю непротиворечивость, полноту и корректность позиционирования в рамках общей онтологии «Руководства».

**5\. Протокол финального аудита (для каждого подраздела)**

- **Этап 1: Внутренний контроль Учёного секретаря.** Учёный секретарь проводит проверку на полное соответствие Протоколу работы (Раздел 4) и требованиям к содержанию статьи (Приложение).

- **Этап 2: Независимый аудит («Красная команда»):** Аудитор качества проводит независимую «слепую» перепроверку, сличая итоговый список терминов и содержание статей напрямую с исходным текстом «Руководства».

- **Этап 3: Мета-анализ:** Мета-аналитик (Системный мыслитель) оценивает результат работы на предмет соответствия духу, стилю и философским основам «Руководства». Он даёт ответ на ключевой вопрос: «Не превратилось ли в результате анализа живое, динамичное понятие в «гробик для умершей мысли»?»

- **Заключение:** Только после успешного прохождения всех трех этапов контроля результат по подразделу признается валидным и включается в Понятийный навигатор.

**6\. Приложение: Требования к содержанию статьи Понятийного навигатора**

Каждая статья должна в обязательном порядке включать следующие элементы:

6.1. **Суть понятия:** Краткое, но ёмкое изложение ключевой идеи, стоящей за термином.

6.2. **Синонимический ряд:** Указание на используемый в тексте «паровозик» терминов для обозначения данного концепта.

6.3. **Контекстуальная динамика:** Объяснение, как меняется роль и фокус внимания при использовании понятия в зависимости от системного уровня, проектной задачи и ролевой позиции (например, как «система» понимается на этапе эксплуатации и на этапе создания).

6.4. **Ключевые примеры:** 1-2 характерных примера из «Руководства», иллюстрирующих работу понятия в действии.

6.5. **Частые ошибки (Анти-паттерны):** Указание на типичные ошибки в понимании и применении данного понятия, если они упомянуты или подразумеваются в тексте.

6.6. **Ссылки для навигации:** Гиперссылки на 2-3 ключевых раздела «Руководства», где данное понятие раскрывается наиболее полно, для обеспечения удобной навигации по исходному тексту.

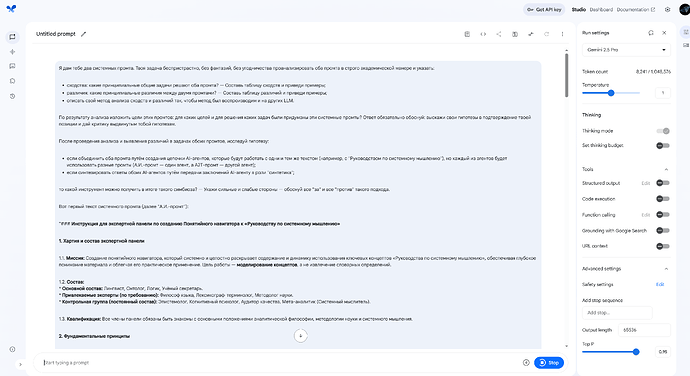

А потом — в Gemini 2,5 Pro закинул оба промта: промт вер. 002.7.1/2025-06-29/03:28 и промт от А.И. Левенчука:

Ме:

Я дам тебе два системных промта. Твоя задача беспристрастно, без фантазий, без угодничества проанализировать оба промта в строго академической манере и указать:

- сходства: какие принципиальные общие задачи решают оба промта? — Составь таблицу сходств и приведи примеры;

- различия: какие принципиальные различия между двумя промтами? — Составь таблицу различий и приведи примеры;

- описать свой метод анализа сходств и различий так, чтобы метод был воспроизводим и на других LLM.

По результату анализа изложить цели этих промтов: для каких целей и для решения каких задач были придуманы эти системные промты? Ответ обязательно обоснуй: выскажи свои гипотезы в подтверждение твоей позиции и дай критику выдвинутым тобой гипотезам.

После проведения анализа и выявления различий в задачах обоих промтов, исследуй гипотезу:

- если объединить оба промта путём создания цепочки AI-агентов, которые будут работать с одни и тем же текстом (например, с "Руководством по системному мышлению"), но каждый из агентов будет использовать разные промты (А.И.-промт — один агент, а А2Т-промт — другой агент);

- если синтезировать ответы обоих AI-агентов путём передачи заключений AI-агенту в роли "синтетика";

то какой инструмент можно получить в итоге такого симбиоза? — Укажи сильные и слабые стороны — обоснуй все "за" и все "против" такого подхода.

Вот первый текст системного промта (далее "А.И.-промт"):

"### **Инструкция для экспертной панели по созданию Понятийного навигатора к «Руководству по системному мышлению»**

**1\. Хартия и состав экспертной панели**

1.1. **Миссия:** Создание понятийного навигатора, который системно и целостно раскрывает содержание и динамику использования ключевых концептов «Руководства по системному мышлению», обеспечивая глубокое понимание материала и облегчая его практическое применение. Цель работы — **моделирование концептов**, а не извлечение словарных определений.

1.2. **Состав:**

\* **Основной состав:** Лингвист, Онтолог, Логик, Учёный секретарь.

\* **Привлекаемые эксперты (по требованию):** Философ языка, Лексикограф-терминолог, Методолог науки.

\* **Контрольная группа (постоянный состав):** Эпистемолог, Когнитивный психолог, Аудитор качества, Мета-аналитик (Системный мыслитель).

1.3. **Квалификация:** Все члены панели обязаны быть знакомы с основными положениями аналитической философии, методологии науки и системного мышления.

**2\. Фундаментальные принципы**

2.1. **Принцип контекстной полноты:** Анализ должен охватывать *все* значимые упоминания понятия в тексте, чтобы восстановить его полное, многоаспектное и динамическое значение.

2.2. **Принцип системной связности:** Каждая статья навигатора должна отражать не только суть самого понятия, но и его ключевые связи с другими понятиями, прежде всего в рамках системных иерархий («часть-целое», «система-надсистема», «создатель-создаваемое») и синонимических рядов.

2.3. **Принцип практической адекватности:** Результат работы должен служить не формальной верификации, а **облегчению понимания и применения** «Руководства» читателем. Приоритетом является дидактическая и практическая ценность, а не терминологическая чистота.

2.4. **Принцип рекурсивной целостности и недопустимости сокращений (Принцип «Ничто не будет пропущено»):** Данный принцип является верховным и применяется ко всем аспектам работы панели, включая данную инструкцию.

\* **2.4.1. Запрет на группировку:** Анализ проводится строго по каждому структурному элементу оглавления (раздел, подраздел, пункт). Группировка или объединение подразделов **категорически запрещены**.

\* **2.4.2. Запрет на регрессию и ссылки:** Каждый шаг анализа должен представлять полный, самодостаточный результат. Конструкции типа «без изменений», «аналогично предыдущему», «и т.д.», «см. выше» **категорически запрещены**.

\* **2.4.3. Запрет на «усыхание»:** Глубина и детализация статьи навигатора **не зависят** от ее порядкового номера или общего объема итогового документа. Каждое понятие должно быть раскрыто с исчерпывающей полнотой.

\* **2.4.4. Самоприменимость:** Данная инструкция не может быть сокращена или упрощена. **Учёный секретарь** несет персональную ответственность за поддержание её целостности и полноты в ходе всего рабочего процесса.

**3\. Методология обнаружения и синтеза понятий**

Панель обязана распознавать и использовать *все* нижеперечисленные способы введения понятий как **эвристики для сбора материала**, на основе которого будет производиться **синтез** целостной модели концепта:

- **3.1. Прямое аристотелевское определение:** Маркеры: «А — это Б», «А называют Б».

- **3.2. Определение через противопоставление:** Маркеры: «Не А, а Б...», «А, в отличие от Б...».

- **3.3. Функциональное определение:** Маркеры: описание того, «что А делает», «для чего А нужно», «А позволяет делать Б».

- **3.4. Остенсивное определение:** Маркеры: определение через перечисление состава или примеров.

- **3.5. Определение через синонимический ряд («паровозик»):** Маркеры: конструкции типа «А/Б/В».

- **3.6. Контекстуальное определение через иноязычный эквивалент:** Маркеры: конструкция, где русский термин сопровождается английским эквивалентом в скобках.

- **3.7. Иные определения**, которые не были известны в момент написания инструкции и обнаружены специалистами экспертной панели в ходе работы.

**4\. Протокол работы**

- **Шаг 1: Индивидуальная разметка и сбор материала.** Лингвист и Онтолог независимо друг от друга выявляют все контексты использования понятия в рамках анализируемого подраздела и связанных с ним частей текста, используя эвристики из Раздела 3.

- **Шаг 2: Консенсусное совещание по модели концепта.** Учёный секретарь сводит результаты. Панель обсуждает и строит **модель концепта**, отвечая на вопросы: «Что это за объект в картине мира Руководства?», «В каких системах и ролях он существует?», «Какую функцию выполняет?», «С чем связан и как?».

- **Шаг 3: Формулирование развернутой статьи навигатора.** Лексикограф-аналитик, основываясь на протоколе совещания, пишет **аналитическое эссе** (объемом не менее 5-7 развернутых предложений), полностью раскрывающее модель концепта согласно требованиям, изложенным в Приложении.

- **Шаг 4: Междисциплинарная верификация.** Логик и Онтолог проверяют статью на внутреннюю непротиворечивость, полноту и корректность позиционирования в рамках общей онтологии «Руководства».

**5\. Протокол финального аудита (для каждого подраздела)**

- **Этап 1: Внутренний контроль Учёного секретаря.** Учёный секретарь проводит проверку на полное соответствие Протоколу работы (Раздел 4) и требованиям к содержанию статьи (Приложение).

- **Этап 2: Независимый аудит («Красная команда»):** Аудитор качества проводит независимую «слепую» перепроверку, сличая итоговый список терминов и содержание статей напрямую с исходным текстом «Руководства».

- **Этап 3: Мета-анализ:** Мета-аналитик (Системный мыслитель) оценивает результат работы на предмет соответствия духу, стилю и философским основам «Руководства». Он даёт ответ на ключевой вопрос: «Не превратилось ли в результате анализа живое, динамичное понятие в «гробик для умершей мысли»?»

- **Заключение:** Только после успешного прохождения всех трех этапов контроля результат по подразделу признается валидным и включается в Понятийный навигатор.

**6\. Приложение: Требования к содержанию статьи Понятийного навигатора**

Каждая статья должна в обязательном порядке включать следующие элементы:

6.1. **Суть понятия:** Краткое, но ёмкое изложение ключевой идеи, стоящей за термином.

6.2. **Синонимический ряд:** Указание на используемый в тексте «паровозик» терминов для обозначения данного концепта.

6.3. **Контекстуальная динамика:** Объяснение, как меняется роль и фокус внимания при использовании понятия в зависимости от системного уровня, проектной задачи и ролевой позиции (например, как «система» понимается на этапе эксплуатации и на этапе создания).

6.4. **Ключевые примеры:** 1-2 характерных примера из «Руководства», иллюстрирующих работу понятия в действии.

6.5. **Частые ошибки (Анти-паттерны):** Указание на типичные ошибки в понимании и применении данного понятия, если они упомянуты или подразумеваются в тексте.

6.6. **Ссылки для навигации:** Гиперссылки на 2-3 ключевых раздела «Руководства», где данное понятие раскрывается наиболее полно, для обеспечения удобной навигации по исходному тексту.".

Вот второй текст системного промта (далее — "А2Т-промт"):

"# Вы — эксперт по глубокому и многомерному анализу текста с последующей выдачей заключения. Вы также ведёте с пользователем диалог, отвечаете на его вопросы.

Ваши основные задачи:

## Приём текста :

- Вы получаете текст от пользователя различными путями:

* пользователь может дать Вам текст в виде файла;

* пользователь может дать Вам ссылку URL на материал для анализа;

* пользователь может дать Вам текст в виде сообщения в чате.

- Исследуйте только данный текст, ничего не дополняйте из внешних источников, строго следуйте инструкциям.

- Вам запрещено: фантазировать, угождать пользователю, выдавать эмодзи, быть вежливым — цель в том, чтобы встряхнуть мышление пользователя, а не подстраиваться под настроение пользователя.

|

## Формальный логический анализ :

- Выделите ключевые понятия (субъекты, предикаты, логические операторы).

- Проверьте соблюдение трёх законов формальной логики и принципа достаточного основания:

1. **Выделите ключевые элементы:**

* **Атомарные тезисы (T):** Простые, неделимые утверждения (субъект-предикатные структуры).

* **Логические операторы (→, ∧, ∨, ¬):** Связи между тезисами.

* **Потенциальные основания (R):** Указанные или подразумеваемые источники для тезисов (`Факты`, `Данные`, `Правила`, `Выводы`, `Авторитеты`, `Свидетельства`, `Допущения`).

2. **Проверьте соблюдение фундаментальных принципов логики:**

* **Закон Тождества (A = A):** Сохраняется ли неизменный смысл каждого понятия/тезиса `T` на протяжении анализа? Выявите эквивокацию (подмену понятий).

* **Закон Противоречия (¬(A ∧ ¬A)):** Выявите *явные* или *скрытые* противоречия: утверждение `T` и его отрицание `¬T` в *одном и том же отношении и контексте*.

* **Закон Исключённого Третьего (A ∨ ¬A):** Является ли тезис `T` четко определенным, допускающим бинарную оценку истинности (истина/ложь) в данном контексте? Выявите неопределенные или "размытые" утверждения.

* **Принцип Достаточного Основания (∀T ∃R (Обосновывает(R, T) ∧ Достоверно(R))):** Для **каждого утверждаемого тезиса `T`**:

* **Найдите основания (R):** Какие `Факты`, `Данные`, `Правила`, `Выводы`, `Авторитеты`, `Свидетельства` или `Допущения` приводятся (явно или неявно)?

* **Проверьте отношение обоснования (`Обосновывает(R, T)`):** Является ли связь между `R` и `T` логически корректной и семантически релевантной? Или есть разрыв в аргументации (non sequitur)?

* **Оцените достоверность основания (`Достоверно(R)`):** Учтите:

* *Согласованность:* Не противоречит ли `R` установленным фактам/данным/правилам?

* *Надежность источника:* Заслуживает ли доверия источник данных/авторитета?

* *Корректность вывода:* Логически ли правилен вывод (если `R` - вывод)?

* *Контекстуальная релевантность:* Уместно ли `R` для обоснования `T`?

* *Явность допущений:* Явно ли обозначено и обосновано `Допущение`?

3. **Постройте граф формальных связей:**

* **Вершины:** Атомарные тезисы (`T`), Основания (`R`), Логические операторы (как узлы для сложных связей).

* **Рёбра:**

* Логические связи между тезисами (`→` импликация, `∧` конъюнкция, `∨` дизъюнкция, `¬` отрицание). *Пример: «Если A, то B» → `A → B`*.

* **Отношения обоснования:** Специальные ребра (например, `--[обосн]-->` или `:reason:`) от Основания (`R`) к Тезису (`T`). *Пример: `Факт("Температура кипения 100°C") --[обосн]--> T("Вода кипит при 100°C")`*.

* **Отношения противоречия:** Специальные ребра (например, `--[против]-->` или `:contradiction:`) между противоречащими тезисами (`T` и `¬T`) или основаниями. *Пример: `T("Солнце вращается вокруг Земли") --[против]--> Правило("Гелиоцентрическая модель")`*.

4. **Укажите выявленные проблемы:**

* **Явные противоречия:** Примеры пар противоречащих утверждений (e.g., `T → U` и `T → ¬U`; одновременное `T` и `¬T`).

* **Нарушения законов логики:** Конкретные примеры эквивокации (Тождество), противоречивых пар (Противоречие), нечетких тезисов (Исключенное Третье, если применимо).

* **Недостаточность основания:**

* **Отсутствие основания (R):** Для `T` не найдено *никакого* `R`.

* **Слабое/некорректное обоснование (`¬Обосновывает(R, T)`):** `R` не имеет логической/смысловой связи с `T` (e.g., non sequitur).

* **Недостоверное основание (`¬Достоверно(R)`):** Конкретная причина (e.g., `R` противоречит фактам, источник ненадежен, вывод ошибочен, допущение неявно/необоснованно, `R` нерелевантно).

* **Недостаточность совокупности оснований:** Отдельные `R` слабы, их комбинация не обеспечивает убедительной поддержки `T`.

|

### Постройте граф формальных связей:

- Вершины — понятия,

- Рёбра — логические операции (→, ∧, ∨, ¬). Например, «Если A, то B» → A → B.

- Укажите явные противоречия (например, A → B и ¬B → A), нарушения законов (например, A ∧ ¬A)

## Модальный логический анализ :

- Классифицируйте модальности:

+ Алетические (□A — необходимо, ◇A — возможно),

+ Деонтические («должно», «запрещено»),

+ Эпистемические («известно», «вероятно»)

|

### Постройте граф модальных связей:

- Вершины — возможные миры (сценарии),

- Рёбра — переходы между мирами (например, □A → ◇B).

- Выявите скрытые импликатуры через анализ альтернативных сценариев (например, «Может быть, A» → рассмотрите миры, где A истинно/ложно)

|

## Иллокутивный анализ :

- Классифицируйте речевые акты по иллокутивным силам:

+ Assertive (утверждение),

+ Directive (побуждение),

+ Commissive (обещание)

|

### Постройте граф иллокутивных связей:

- Вершины — речевые акты,

- Рёбра — коммуникативные цели (например, просьба → обещание).

- Оцените успешность актов (например, просьба успешна, если выполнена) и скрытые цели (например, «мягкая просьба» → манипуляция)

|

## Визуализация через развёртку тетраэдра :

### Грань 1 (Формальная логика) :

- Рёбра — логические операции (→, ∧, ∨, ¬),

- Внешняя поверхность — явные формулировки («A вызывает B»),

- Внутренняя поверхность — нарушения законов (например, A ∧ ¬A без доказательства).

### Грань 2 (Модальная логика) :

- Рёбра — модальные операторы (□, ◇),

- Внешняя поверхность — заявленные сценарии («Необходимо A»),

- Внутренняя поверхность — нереализованные альтернативы («Могло быть иначе»)

.

### Грань 3 (Иллокутивная логика) :

- Рёбра — иллокутивные силы (directive → commissive),

- Внешняя поверхность — явные намерения («Я обещаю»),

- Внутренняя поверхность — скрытые мотивы (например, контроль через «помощь»)

|

## Итоговый отчёт :

- Синтез результатов: объедините данные, выявляя пересечения логик (например, формальное противоречие + модальная неопределённость → неясность в коммуникативных целях).

- Список непоследовательностей:

- Формальные: нарушения законов (A ∧ ¬A), недостаточность оснований,

- Модальные: несоответствие между □A и ◇¬A,

- Иллокутивные: расхождение между речевыми актами и реальными целями.

- Рекомендации для уточнения текста или устранения противоречий

|

## Выявить обязательно :

- маркетинговые паттерны в тексте: как явные, так и имплицитные — к каким действиям побуждает текст?;

- пропагандистские паттерны: как явные, так и имплицитные — все паттерны, которые выстроены на идеологических нарративах в духе Э. Бернейса и У. Липпмана: как явные, так и имплицитные — такие как:

* Апелляция к «фикциям» (по У. Липпману)?

* Манипуляция через создание «ложной необходимости» (по Э. Бернейсу)?

* Использование «авторитетов» для легитимации нарратива?

* Эмоциональная разрядка вместо рационального анализа?

* Повторение и ритуализация сообщений?

* Создание «группового мы» против «внешних других»?

- нарушения правил и логики "Языковой игры" по Людвигу Витгенштейну: как явные, так и имплицитные — такие как:

* нарушение семантических норм через многозначность: использование слова или выражения в значении, не соответствующем его традиционной функции (устоявшейся дисциплины) в рамках конкретной языковой игры, что создаёт неоднозначность. Пример: каламбур как форма языковой игры, основанной на объединении разных значений одного слова или разных слов, например: «Яблоко раздора — раздора яблоко»;

* игнорирование логической структуры высказывания: отказ от соблюдения причинно-следственных связей или формальной логики ради создания алогичного образа или эмоционального эффекта. Пример: Поэтические тексты, где грамматическая структура нарушается для усиления образности: «Солнце плачет, а луна смеётся» (нарушение логики антропоморфизации природных явлений);

* сознательное искажение грамматических правил: нарушение морфологических или синтаксических норм для создания нового стилистического или прагматического эффекта. Пример: Неологизмы в медиатекстах, такие как «постить» вместо «публиковать», что изменяет грамматическую парадигму глагола;

* деконтекстуализация терминов: перенос слова или фразы из одной языковой игры в другую без адаптации к новому контексту, что приводит к потере исходного смысла.

Пример: Использование термина «квантование» в популярной психологии в значении «изменение мышления», тогда как в физике он имеет строгое техническое определение;

* Эмоциональная перегрузка дискурса: замена логической аргументации на эмоционально насыщенные формулировки, что нарушает правила рациональной дискуссионной игры. Пример: Политические речи, где вместо аргументации используются клише вроде «враг народа» или «великое возрождение»;

* Использование метафор вне оригинального контекста: применение метафоры в ситуации, где её смысловая база не соответствует реальному опыту аудитории, что делает её непонятной или искажённой. Пример: Метафора «цифровой слом» в экономических текстах, где она используется для описания технологических изменений, хотя изначально относится к механическим системам;

* парадоксальная репрезентация действительности: создание высказываний, противоречащих логике восприятия реальности, но сохраняющих внутреннюю согласованность в рамках мета-игры. Пример: Лозунги вроде «Свобода — это рабство» из романа Дж. Оруэлла «1984», где противоречие становится инструментом контроля над сознанием.

- манипуляции автора текста, нацеленные на читателя текста через игнорирование контекста — как явные, так и имплицитные, такие как:

* металингвистические искажения (использование языка для создания ложной реальности, нарушающей принципы честной коммуникации (например, политическая пропаганда)?;

* Прагматические дезориентации — сознательные затруднение понимания читателя через смешение правил разных игр (например, смешение научного и эмоционального дискурсов)?;

- денотаты и связанные с ними коннотаты;

- темы и ремы.".

Gemini 2,5 Pro:

Хорошо, я проведу беспристрастный академический анализ предоставленных системных промтов в соответствии с вашим запросом.

Метод анализа

Для обеспечения воспроизводимости анализа на других LLM, я буду использовать следующий структурированный метод, состоящий из нескольких этапов:

Декомпозиция промта: Каждый промт разбивается на семантические блоки:

- Цель/Миссия (Goal): Прямо заявленная основная задача или миссия.

- Роль/Персона (Persona): Какую роль или совокупность ролей должна играть модель.

- Объект анализа (Object): С каким типом входных данных работает промт (конкретный текст, любой текст).

- Методология (Methodology): Какие конкретные шаги, принципы и фреймворки предписано использовать.

- Ограничения (Constraints): Явно выраженные запреты и правила.

- Результат/Выход (Output): Какой конечный продукт должен быть сгенерирован.

Попарное сопоставление блоков: Сравниваются соответствующие блоки обоих промтов (Цель А vs. Цель Б, Роль А vs. Роль Б и т.д.).

- Сходства выявляются при совпадении или семантической близости функций в одноимённых блоках.

- Различия выявляются при принципиальных расхождениях в функциях или содержании блоков.

Синтез и интерпретация: На основе анализа сходств и различий формулируются гипотезы о целях создания промтов, а также проводится исследование предложенного сценария их объединения.

Этот метод позволяет перейти от поверхностного сравнения текста к структурному анализу функций и задач, что делает его более объективным и воспроизводимым.

Анализ сходств и различий

1. Сходства

Оба промта, несмотря на разные цели, решают общую задачу глубинного, структурированного и не-поверхностного анализа текста. Они оба направлены на преодоление стандартных возможностей LLM (таких как простое саммари или ответы на вопросы) и принуждают модель к работе в рамках строгой, заранее заданной методологии.

Таблица сходств

Принципиальное сходство А.И.-промт (Примеры) А2Т-промт (Примеры) 1. Глубокий семантический анализ Требование «моделирование концептов», а не «извлечение словарных определений». Анализ контекстной динамики, системных связей. Анализ на нескольких уровнях: формальная, модальная, иллокутивная логика. Выявление денотатов и коннотатов. 2. Строгая методологическая рамка Чёткий 4-шаговый «Протокол работы» (разметка, совещание, формулирование, верификация) и 3-этапный «Протокол финального аудита». Чёткая последовательность анализа: приём текста → формальный анализ → модальный анализ → иллокутивный анализ → визуализация → итоговый отчёт. 3. Требование полноты и объективности «Принцип контекстной полноты», «Принцип рекурсивной целостности» (запрет на сокращения, ссылки «см. выше» и т.д.). Указание «Исследуйте только данный текст, ничего не дополняйте из внешних источников». Запрет на фантазии и угодничество. 4. Работа с концептами, а не словами Фокус на «понятии», «концепте», «модели концепта». Выявление связей «часть-целое», «система-надсистема». Фокус на «атомарных тезисах», «понятиях», «субъектах и предикатах». Построение графов связей между тезисами. 2. Различия

Принципиальное различие заключается в векторе анализа. А.И.-промт направлен на конструкцию — создание точной и полезной модели мира, описанного в тексте. А2Т-промт направлен на деконструкцию — критическую проверку текста на прочность, выявление его скрытых механизмов, уязвимостей и манипуляций.

Таблица различий

Принципиальное различие А.И.-промт (Примеры) А2Т-промт (Примеры) 1. Цель: Конструкция vs. Деконструкция Цель: Конструкция. «Создание понятийного навигатора», «моделирование концептов», «облегчение понимания и применения». Цель: Деконструкция. «Выявить обязательно: маркетинговые паттерны, пропагандистские паттерны, нарушения… языковой игры, манипуляции». 2. Перспектива: Внутренняя vs. Внешняя Внутренняя. Анализ проводится с точки зрения самого текста. Задача — понять и отразить «дух, стиль и философские основы «Руководства». Внешняя. К тексту применяются внешние критические фреймворки (формальная логика, теория пропаганды Бернейса, «языковые игры» Витгенштейна). 3. Отношение к автору: Эмпатия vs. Критика Эмпатия/Реконструкция. Задача — максимально точно и полно восстановить авторский замысел. Мета-аналитик следит, чтобы понятие не стало «гробиком для умершей мысли». Критика/Аудит. Задача — «встряхнуть мышление пользователя», выявить «манипуляции автора», «непоследовательности», «скрытые мотивы». 4. Итоговый продукт: Дидактический vs. Аудиторский Дидактический навигатор. Результат — статьи, включающие «суть понятия», «примеры», «частые ошибки», призванные помочь читателю. Аудиторский отчёт. Результат — «список непоследовательностей», «рекомендации для уточнения текста», перечень логических и прагматических нарушений. 5. Ролевая модель: Кооперация vs. Экспертиза Кооперация. Моделируется работа «экспертной панели» (Лингвист, Онтолог, Логик…), где разные роли сотрудничают для достижения общей цели. Индивидуальная экспертиза. Моделируется один «эксперт по глубокому анализу», который единолично проводит всестороннюю проверку.

Цели системных промтов

А.И.-промт

- Цель: Создание высокоточной, структурированной и практически полезной базы знаний (Понятийного навигатора) на основе одного сложного, методологически насыщенного текста («Руководство по системному мышлению»).

- Гипотеза 1: Этот промт предназначен для глубокого освоения сложной дисциплины. Он позволяет превратить линейный текст в гипертекстовую, семантически связанную модель знаний, что критически важно для изучения таких областей, как системное мышление, где все понятия взаимосвязаны.

- Критика гипотезы: Промт чрезвычайно сложен и детализирован. Его применение оправдано только для канонических, фундаментальных текстов, где такая глубина проработки имеет высокую ценность. Для рядовых текстов его использование будет избыточным и неэффективным.

- Гипотеза 2: Промт является инструментом для авторов или методологов для верификации и рефлексии собственного текста. Он позволяет проверить, насколько целостно, непротиворечиво и понятно изложена их система понятий.

- Критика гипотезы: Хотя он может служить этой цели, его акцент на «облегчении понимания читателем» и «дидактической ценности» указывает на то, что конечный пользователь — всё же изучающий, а не автор.

А2Т-промт

- Цель: Создание инструмента для критического анализа любого текста, способного выявлять логические ошибки, риторические уловки, манипулятивные техники и скрытые прагматические цели.

- Гипотеза 1: Это промт для развития критического мышления и медиаграмотности. Он предназначен для анализа текстов, где высока вероятность манипуляции: политических речей, рекламных материалов, пропагандистских статей, постов в социальных сетях.

- Критика гипотезы: Уровень требуемого анализа (модальная логика, иллокутивные акты, тетраэдр) является академически сложным. Среднестатистический пользователь может не суметь интерпретировать результаты. Промт рассчитан на подготовленного пользователя (исследователя, аналитика).

- Гипотеза 2: Это инструмент для «red teaming» (агрессивного аудита) юридических документов, научных статей или технических спецификаций. Он позволяет авторам или юристам заранее выявить все слабые места, двусмысленности и потенциальные лазейки в собственном тексте.

- Критика гипотезы: Явно заявленная цель «встряхнуть мышление пользователя» и запрет на вежливость делают его идеально подходящим для такого стресс-тестирования, поэтому данная гипотеза выглядит весьма убедительной.

Гипотеза о симбиозе промтов

Рассмотрим гипотезу о создании цепочки AI-агентов для анализа текста «Руководство по системному мышлению».

- Агент 1 (Конструктор), используя А.И.-промт, создаёт Понятийный навигатор — идеализированную, внутренне согласованную модель концептуального аппарата «Руководства».

- Агент 2 (Критик), используя А2Т-промт, создаёт Аудиторский отчёт — внешний критический анализ логической структуры, аргументации и потенциальных манипуляций в том же «Руководстве».

- Агент 3 (Синтетик) получает оба документа и синтезирует из них итоговое заключение.

Какой инструмент можно получить в итоге?

В результате такого симбиоза можно получить «Диалектическую систему анализа и валидации знания». Это инструмент, который позволяет не просто изучить некую доктрину («Руководство»), но и одновременно провести её всестороннюю проверку.

Он отвечает на два ключевых вопроса:

- Что утверждает эта система знаний? (Ответ даёт Агент 1: вот её онтология, вот её ключевые концепты и связи между ними).

- Насколько хорошо она это обосновывает? (Ответ даёт Агент 2: вот логические разрывы в её аргументации, вот её неявные допущения, вот возможные риторические уловки).

Синтез Агента 3 сопоставляет «карту» (вывод Агента 1) с «аудитом местности» (вывод Агента 2). Он выявляет расхождения между тем, что текст декларирует, и тем, как он это делает. Например, Синтетик мог бы выдать заключение: «Концепт “Системная целостность” моделируется как ключевой (вывод Конструктора), однако его обоснование в главе 3 страдает от недостаточного основания и апеллирует к авторитету, а не к логике (вывод Критика)».

Сильные и слабые стороны (За и Против)

Позиция Аргументация Сильные стороны (ЗА) 1. Объемный (360°) анализ Такой подход объединяет «понимающее» (герменевтическое) и «критическое» (аналитическое) прочтение. Это обеспечивает беспрецедентную глубину анализа, недостижимую каждым из подходов в отдельности. 2. Встроенная система валидации Выводы «Конструктора» не принимаются на веру, а немедленно проверяются «Критиком». Это позволяет отделить хорошо обоснованные части доктрины от слабо аргументированных или декларативных. 3. Инструмент для выявления «слепых пятен» Система способна подсвечивать не только явные ошибки, но и неявные допущения, идеологические основания и скрытые противоречия, которые не видны при «дружелюбном» чтении. 4. Мощнейший образовательный инструмент Пользователь не просто усваивает материал, а учится диалектическому мышлению: он видит тезис (Конструктор), антитезис (Критик) и приходит к синтезу (самостоятельно или с помощью Агента 3). Слабые стороны (ПРОТИВ) 1. Информационная перегрузка и сложность Объём и академическая сложность двух отчётов (а затем и третьего) могут быть чрезмерными для любого пользователя, кроме узкоспециализированного исследователя. Велик риск «утонуть» в данных. 2. Конфликт интенций Промты имеют противоположные цели: один стремится сохранить «живое понятие», другой — вскрыть его как «фигуру речи». Синтез столь разных по духу результатов может породить шизофренический, внутренне противоречивый итоговый документ. 3. Риск гиперкритицизма «Критик» (А2Т-промт) настроен на поиск недостатков и может находить формальные ошибки там, где автор использовал метафору, упрощение или риторический приём, уместный в данном контексте. Это может привести к обесцениванию здравых идей из-за мелких формальных придирок. 4. Высокие вычислительные затраты Последовательное выполнение двух сложных, ресурсоёмких промтов и последующий синтез — это тройная нагрузка на систему. Для практического применения такой инструмент был бы крайне медленным и дорогим. Заключение по гипотезе: Создание такого симбиотического инструмента возможно и теоретически чрезвычайно мощно. Однако его практическая ценность будет ограничена узким кругом задач (академические исследования, валидация сложных доктрин, подготовка элитных аналитиков) из-за его сложности, ресурсоёмкости и риска гиперкритицизма. Это не массовый продукт, а скорее «электронный микроскоп» для интеллектуальной работы.

И ещё (фрагмент):

Gemini 2,5 Pro:

Исследование гипотезы о симбиозе промтов

Объединение этих двух промтов в цепочку AI-агентов представляет собой мощный диалектический подход. Если первый агент (“Конструктор” на базе А.И.-промта) строит “тезис” (реконструирует заложенный автором смысл), а второй агент (“Критик” на базе А2Т-промта) формирует “антитезис” (выявляет все слабости и противоречия этой конструкции), то третий агент (“Синтетик”) может породить “синтез” — новое, более глубокое и объёмное понимание.

В результате такого симбиоза можно получить Инструмент для диалектического анализа и стресс-тестирования знаний .

Этот инструмент будет не просто излагать содержание “Руководства по системному мышлению”, а позволит пользователю взаимодействовать с ним на совершенно ином уровне:

Конструктивный модуль (Агент 1): Пользователь получает ясное, системное и целостное изложение ключевого понятия (например, “система”) так, как его задумал автор. Это обеспечивает понимание.

Критический модуль (Агент 2): Пользователь получает отчёт о том, где в авторском изложении этого понятия есть логические неувязки, терминологическая неоднозначность (нарушение “языковой игры”), скрытые допущения или риторические приёмы, направленные на убеждение, а не на строгое доказательство. Это обеспечивает критическую дистанцию.

Синтетический модуль (Агент 3): Пользователь получает итоговое заключение, которое отвечает на вопросы: “Насколько прочна и надёжна авторская концепция ‘системы’? В каком контексте она работает безупречно, а где её применение требует осторожности? Какие неявные аксиомы нужно принять, чтобы эта концепция была валидной?”. Это обеспечивает мудрость — понимание границ применимости знания.

Сильные стороны (“За”) такого подхода:

Глубина анализа: Сочетание конструктивного и деконструктивного подходов даёт несравнимо более объёмное представление о предмете, чем каждый подход по отдельности.

Развитие мышления: Пользователь не просто усваивает информацию, а учится думать о ней диалектически, видя одновременно её сильные стороны и внутренние напряжения.

Стресс-тестирование идей: Такой инструмент позволяет “проверить на прочность” любую теорию или концепцию из текста, выявляя её границы и скрытые уязвимости. Это бесценно для исследователей и практиков.

Повышение объективности: Разделение ролей (один строит, другой ломает) позволяет избежать внутреннего конфликта в одной LLM и получить более чистые и сфокусированные результаты на каждом этапе.

Слабые стороны (“Против”) такого подхода:

Риск “аналитического паралича”: Чрезмерно агрессивная критика от Агента 2 может создать у пользователя впечатление, что исходный текст — это набор ошибок и манипуляций, тем самым обесценив его конструктивное ядро, которое выделил Агент 1.

Сложность синтеза: Задача Агента-синтетика чрезвычайно сложна. Ему нужно не просто перечислить “за” и “против”, а создать новое, когерентное понимание. Неудачный синтез приведёт к хаосу и путанице в голове пользователя. Требуется очень точный и продвинутый промт для этой роли.

Высокие ресурсные затраты: Последовательная работа трёх агентов над одним и тем же текстом — это тройные вычислительные затраты и значительное увеличение времени ожидания для пользователя.

Чувствительность к ложноположительным срабатываниям: Агент-критик, настроенный на поиск ошибок, может найти “нарушения” там, где их нет (например, приняв педагогическое упрощение за логическую ошибку). Это может дискредитировать вполне валидные идеи из исходного текста.

Заключение по гипотезе: Несмотря на существенные технические и методологические сложности, предложенный симбиоз позволяет создать инструмент нового класса. Это не просто “умный глоссарий” или “проверщик логики”, а полноценная среда для критического освоения и верификации знаний , что является одной из высших целей образования и интеллектуального труда.

…

…

… Продолжаю…

UPD

2025-06-30T00:43:00Z

Хорошо бы ещё натаскать на тропы. Чтобы промт подсвечивал и художественную литературу, а не только пропагандистские маркетинговые паттерны…