Этот пост подготовлен в рамках практики мышления письмом к главе 16 курса “Моделирование и собранность”.

Вступление по результатам изучения главы “Развитие собранности”

На этой неделе летал в Санкт-Петербург. Смена картинки, вместе с тем устал. Но посетила вот какая мысль. Отцы и дети ![]() В моей жизни было несколько эпизодов которые врезались в память:

В моей жизни было несколько эпизодов которые врезались в память:

- Цитата моего отца в отношении меня: “… тебе легко многое даётся, и это плохо, себя ведёшь расслаблено, безалаберно. Вот смотри на сестру, постоянно пишет дневник, визуализирует… а ты умный, но ведёшь себя как разгильдяй!”. Папа давал отдельные советы, иногда спокойно, иногда эмоционально

но почему-то они мной не воспринимались как цельное руководство к действию, как мета-модель ходя бы. Однако отец делал многое.

но почему-то они мной не воспринимались как цельное руководство к действию, как мета-модель ходя бы. Однако отец делал многое. - К моменту когда поступал в аспирантуру было чёткое ощущение и понимание, что слишком много информации и не знаешь, что с ней делать, как работать. Когда сдавал экзамен в аспирантуру задал вопрос заведующему кафедры философии “Что делать с этим?” Тот решил предметно не отвечать на вопрос, так что я остался без ответа.

- Потом по жизни были моменты когда я вёл себя как “буриданов осёл”. Я и старшие товарищи по бизнесу часто списывали на стресс. И мне кажется вопрос стоял не только, а может и не столько в стрессе.

Вот что мне пришло в голову пока я ходил по северной столице. Сначала хорошие отцы заставляют детей учиться, прививают любовь к познанию, или страх к отсутствию образования. А когда дети засунут себе в голову чуть больше знаний, чем нужно чтобы мечтать о пенсии и дачи, но при этом не достаточно чтобы понять, что делать с этими знаниями о сложности, многообразии и многовариантности мира, отцы “сдуваются”. Отцовского мастерства не хватает чтобы понятно указать зюй-зюй вест. О чём собственно я? Думаю проблема “отцов” в том, что многие из них знают как “образовать” ребёнка, но не представляют как его “собрать”.

В этом контексте мне показалось интересным, что в ШСМ изначально было 2 курса (если я не ошибаюсь): первый “Онтологика и коммуникация” и второй “Собранность”. А потом появился курс “Моделирование и собранность”. Я подумал что пересобрав курс в “Моделирование и собранность”, ШСМ осознанно решило доделать, то, что не сделали хорошие отцы. Моделирование - позволяет “управлять” детализацией с которой мы смотрим на этот мир, создавая онтологии мы можем детализировать, усложнять нашу картину мира по собственному усмотрению. Но что с этим делать потом? На это отвечает Собранность. Мало образовать человека, его нужно собрать. Мало засунуть картины мира в его голову, его нужно научить действовать сквозь эти картины. “Папы” не умели нас собирать.

Особенно забавно этот вывод прозвучал для меня. Высшее образование у меня “Экономика и организация строительной отрасли”, квалификация “Экономист менеджер”. Вроде б как изучал процессы управления. После института догадался, что принципы управления в основе своей одинаковы. Но увязать их в единую картину не получалось.

А тут оно бабац: “Собранность - мастерство, которое позволяет достигать нужных тебе целей (получать пользу) на минимально возможных усилиях”. Но что стоит за этими словами? Понимание того, что в основе всех телодвижений меня и всех вокруг лежат одни и те же принципы. Ты можешь их соблюдать или нет, но они есть.

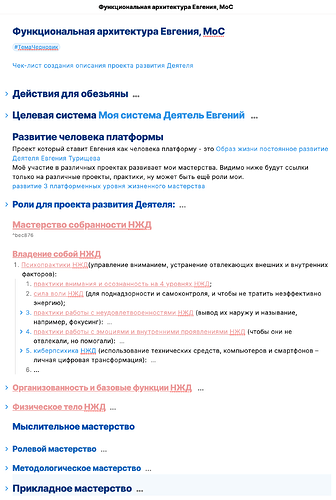

К этому моменту понятно, что основной фундаментальный принцип собранности, который я вынужден учитывать - это быть внимательным и даже скупым распределяя своё внимание. Почему мы не боги, почему мы не живём вечно? ![]() Для себя я обозначил эту тему следующую в адаптации GTD, а именно: необходимые и достаточные практики стратегирования проектов в который участвую.

Для себя я обозначил эту тему следующую в адаптации GTD, а именно: необходимые и достаточные практики стратегирования проектов в который участвую.

Результаты адаптации GTD к своим нуждам

В прошлом посте я описал перечень проблем с которыми я столкнулся на пути постановки практики GTD в своей жизни. Если коротко вернуться, было две утечки производительности:

- На этапе “Прояснить всё” необходима понятная операционная модель информации (заметок) которая попадает в экзокортекс.

- На этапе “Требует ли это действия?” необходим список проектов связанных с развитием моего деятеля.

Параллельно с решением этих проблем мной была изучена глава №16 курса “Моделирование и собранность” - “Развитие собранности”. Собственно в процессе изучения этой главы и происходили мои изыскания связанные с решением вышеописанных проблем моей практики GTD.

Кроме этого по ходу сбора дополнительной информации я “повстречал” публикации @ilandikov Ильяса Ландикова в частности его видео, в котором он рассказывает о работе в программе Obsidian.

Результат:

-

Сделан вывод, что у г-на Алена вообще никак не описана база заметок

в связи с этим, всем начинающим конечно полезно, продуктивно и эффективно выносить заметки, мысли в экзокортекс. Но если это ставить на долгосрочной основе, и если вас не “поддерживает” какой-либо чужой экзокортекс, ничего у вас не получится! Что я имею ввиду под внешними экзокортексами? Это системы учёта, планирования, напоминания и т.д. из проектов не связанных с вашим личным развитием. Это может быть ваша работа, и тогда это может быть от корпоративной почты, CRM и просто вашего начальника с телефоном в руках. А может быть ваша жена или дети со своими хотелками, телефонами и срочными делами. Короче GTD “от Алена в чистом виде” применима только к горизонтам 1 и 2 из его его 6-ти уровневой системы, а дальше (горизонт 3-6) не возможно применять без дополнительных изысканий с вашей стороны. Я даже не уверен, что это будет доработка его (Алена) мета-У-модели. Думаю это всё же поиск мета-моделей в иных источниках и уже на основе найденного разработка своих операционных моделей. Ради справедливости замечу, что в своей книге, в одном месте, Ален так и пишет, мол “… целью этой книги не является рассказ про то как ставить цели и их достигать…”. Поэтому мой вывод таков:

в связи с этим, всем начинающим конечно полезно, продуктивно и эффективно выносить заметки, мысли в экзокортекс. Но если это ставить на долгосрочной основе, и если вас не “поддерживает” какой-либо чужой экзокортекс, ничего у вас не получится! Что я имею ввиду под внешними экзокортексами? Это системы учёта, планирования, напоминания и т.д. из проектов не связанных с вашим личным развитием. Это может быть ваша работа, и тогда это может быть от корпоративной почты, CRM и просто вашего начальника с телефоном в руках. А может быть ваша жена или дети со своими хотелками, телефонами и срочными делами. Короче GTD “от Алена в чистом виде” применима только к горизонтам 1 и 2 из его его 6-ти уровневой системы, а дальше (горизонт 3-6) не возможно применять без дополнительных изысканий с вашей стороны. Я даже не уверен, что это будет доработка его (Алена) мета-У-модели. Думаю это всё же поиск мета-моделей в иных источниках и уже на основе найденного разработка своих операционных моделей. Ради справедливости замечу, что в своей книге, в одном месте, Ален так и пишет, мол “… целью этой книги не является рассказ про то как ставить цели и их достигать…”. Поэтому мой вывод таков:

"Книга Девида Алена “Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса”, если её “рассматривать как инструкцию к применению” поможет вам разобраться с вашими обязанностями, продиктованными кем-то из вне. Но вы не найдёте в ней как достигать ваших собственных целей. В книге просто нет описания сбора, хранения и обновления системы на горизонтах 3 - 6 (в терминах Алена). -

Следующий результат, который достигнут с момента предыдущего поста - создан MoC (Map of Context) для моей базы экзокортекса. В предыдущем посте я писал, что решением проблемы потери времени при разборе папки входящее я видел в описании онтологии предметной области “Развитие себя самого”, другими словами меня как деятеля. Эту идею я не бросил, так или иначе сделал что хотел. Результат пока обкатан в течение только одной недели, но то что имею уже нравится больше чем было до этого. По крайней мере сейчас на свою базу, да и на себя лично, при разборе заметок и при поиске информации в экзокортексе у меня есть возможность смотреть как на “прозрачный ящик”. Что ж я сделал:

- я взяла за основу функциональную архитектуру деятеля, как она была представлена в курсе “Системное саморазвитие”.

- Сохранил 3 платформенных уровня жизненного мастерства: Мастерство собранности, мыслительного мастерства и прикладного мастерства.

- “внутри” каждого мастерства выделил группы (классы) практик, которыми формируется каждое мастерство.

- из всего этого сделал MoC. Т.е. просто сделал заметку в базе Obsidian и превратил каждую строчку описанной выше онтологии в ссылку. При этом ссылки пока решил оставить нулевыми, т.е. каждая строчка это просто ссылка без заметок внутри. Тут отмечу два момента:

- Ильяс в видео про его базу Obsidian отметил, что он пока не использовал MoC, но при этом активно использовал понятие “0-Контекст” для распределения заметок в базе Obsidian. Когда он заводит заметку он указывает те контексты в которых она ему в будущем может пригодиться, для поиска и изучения заметок. При этом он ни как не упомянул, контролирует ли он перечень контекстов по которым происходит распределение заметок. Я отметил, что “плодить” контексты “без присмотра” не продуктивно. Рано или поздно можно прийти к автоматизированному хаосу в виде базы Obsidian, от которого я хочу уйти в данный момент. По крайней мере пдобное сиюминутное творчество должно ограничиваться моими целями, миссией, образовательной траекторией и т.д. В связи с этим я и применил Map of Context к “картированию” контекстов моей деятельности, которые могут мне встретиться в будущем. Как я предполагаю это позволит с одной стороны видеть карту моих контекстов в целом при разборе папки Входящие (в рамках GTD). А с другой стороны обеспечит необходимую гибкость при вводе и обработке заметок в практиках систематического чтения и мышления письмом. И в конечном счёте повысит скорость работы с экзокортексом на новом уровне сложности.

- Второй момент при создании MoC. Подходил я к созданию МоС согласно принципу “А теперь примени к себе”. Я не переделывал с нуля и не сильно то “копал до руды” в плане разработки онтологии развития моего деятеля:

- функциональную архитектуру человека платформы я почти целиком взял из материалов курса “Системное саморазвитие”

- базу Obsidian я не переделывал, а начал с определенного момента применять новый подход.

- После того как я сделал MoC на основе функциональной архитектуры человека платформы, я понял, что она описывает только контексты развития моего деятеля в части развития мастерства собранности и мыслительного мастерства (как в курсе “Системное саморазвитие” не меньше не больше). Решил что нужно “всего себя” привести к единообразию. Для этого раздел MoC “Прикладное мастерство” я расписал по следующим пунктам:

- Целевая система из прикладных проектов.

- Моя роль в системе

- Зоны внимания (интерес).

По сути для описания раздела “Прикладное мастерство” я взял за основу всю ту же книгу Дэвида Алена, а именно тот раздел где он предлагает работать с горизонт 3. Именно на этом уровне Ален вводит понятия “Зоны внимания”. Для себя я определил, что это во многом перекликается с понятием “интерес”, “список интересов”, “калибр личности” на стадии сбора информации. Таким образом я использовал наработки, которые сделал при постановки практики GTD месячного планирования (по “классике GTD”) и вписал их в созданный MoC. Другими словами, замечательную книгу Алена я ещё в одном месте прикрутил к практикам, которые осваиваю на курсах ШСМ.

-

Вернёмся к общим результатам. Пересмотрена структура базы и осмыслена задача (предназначение) экзокортекса. В видео Ильяса я усмотрел весьма полезную идею, которая ускользала от меня до этого. Была всегда рядом, но ускользала. Дело в том, что если мы базу экзокортекса, в частности Obsidian будем рассматривать не просто как “озеро данных”, а отдадим ей более активную “производственную роль”, то многое становится на свои места. Так я вдруг

осознал, что единственной задачей базы, должно стать содействие мне в публикации контекста во вне. Хорошо, может быть не единственной задачей, но точно основной задачей. Именно производство контента по заданным мной темам, и всё! Остальные задачи уходят на второй план, а может быть и на третий. Однако, ещё раз повторюсь, это касается базы именно Obsidian. Почему? Потому что для практик систематического чтения, и мышления письмом Obsidian великолепен! А вот с точки зрения работы с таблицами и тем более со связанными таблицами это не к нему. По этой причине на данный момент я для себя принял решение, что для стадий: сбор информации и размышление письмом я использую Obsidian, а дальше: стратегирование, планирование, реализация использую Coda.io. Ну и конечно Focus ToDo - замер затраченного времени и реализация принципов GTD для распределения работ по контексту.

осознал, что единственной задачей базы, должно стать содействие мне в публикации контекста во вне. Хорошо, может быть не единственной задачей, но точно основной задачей. Именно производство контента по заданным мной темам, и всё! Остальные задачи уходят на второй план, а может быть и на третий. Однако, ещё раз повторюсь, это касается базы именно Obsidian. Почему? Потому что для практик систематического чтения, и мышления письмом Obsidian великолепен! А вот с точки зрения работы с таблицами и тем более со связанными таблицами это не к нему. По этой причине на данный момент я для себя принял решение, что для стадий: сбор информации и размышление письмом я использую Obsidian, а дальше: стратегирование, планирование, реализация использую Coda.io. Ну и конечно Focus ToDo - замер затраченного времени и реализация принципов GTD для распределения работ по контексту. -

После переосмысления моих требований к экзокортексу в части Obsidian, пришлось переосмыслить структуру данных которые в нём фиксирую. Тут я опять действовал как пират

взял за основу структуру которую Ильяс показывал в видео, дополнил её пониманием из курса “Практики саморазвития” и привнёс немного своего. Реализовал через теги и свойства в Obsidian. Что получилось:

взял за основу структуру которую Ильяс показывал в видео, дополнил её пониманием из курса “Практики саморазвития” и привнёс немного своего. Реализовал через теги и свойства в Obsidian. Что получилось:- Выделил 3 последовательных блока: Входящие, Производство, Публикация

- Во входящих выделил:

- Источник, который в свою очередь может быть: видео, курс, подкаст, книга, разговор, статья

- Факт. По сути это описания объектов физического мира, которые занимают пространство время во круг меня. Иногда помогает.

- Личность - отдельно выделяю людей.

- Неудовлетворенности - заметки о неудовлетворенностях, которые всплывают. Это новое пока для меня но взял на вооружение из курса “Практики саморазвития”.

- В Производстве выделил:

- Определения - это те термины, которые рекомендовали выделить в отдельную базу в главе 16 курса “Моделирование и собранность”

- Практики - описание практик по ролям, чек-листы, алгоритмы и т.д.

- Заметка - просто мысль или заметка по прочитанному. Тут интересная для меня особенность теперь происходит. На данный момент мне легче следующая последовательность:

- Если я изучаю курс, например “Моделирование и собранность”, я выделил отдельную заметку в Obsidian под описание проекта прохождения курса. В нём есть раздел “Сбор информации” в котором подраздел “Заметки по прочитанному”. Так вот по ходу прочтения очередной главы я заношу заметки в этот раздел последовательно. В конце прохождения очередной главы курса я на одном экране открываю этот последовательный список заметок и Черновик который создаю по каждой главе курса. После этого формируешь черновик из заметок. При этом соединяешь текст отдельных заметок между собой составляя полотно текста. Попутно выделяешь отдельные заметки в отдельные файлы в базе Obsidian привязывая их к контексту черновика. Тем самым делаешь базу экзокортекса атомизированной типа как завещал Луман. На данный момент такой подход кажется более удобным, чем “клепать” отдельные заметки (файлы) по ходу прочтения.

- Если заметка появилась не входе изучения курса, или чтения книги, то её оформляешь отдельным файлом и в последствии работаешь встроенным инструментарием экзокортекса: поиск, локальный граф и т.д.

- Черновик - в том понимании как сказано в курсе “Практики саморазвития”, плюс ещё понравилась, не помню чья, цитата в которой говорилось, что Луман выкладывал карточки отдельных заметок в определенной последовательности, которая задавал ход мысли для будущих публикаций. Я подумал, что черновики и механизм ссылок в Obsidian как нельзя лучше подходят для этих целей.

- Проект - по факту это описание стадий проектов, с отдельными структурированными данными для минимального отслеживания в Obsidian. Основная работа с проектами по стадиям стратегирования, планирования происходит в Coda.io.

- Идея - заметка о том, что можно было бы сделать “Когда-нибудь, может быть” по GTD.

- в Публикации выделил:

- заготовка - согласно “Практикам саморазвития” для публикации в среде “коллег”. Например, текст данной публикации был создан и хранится в базе именно с этим тегом. Заготовка может быть двух видов:

- текст

- видео

- Статья - для официальных публикаций: научные, целевая аудитория и т.д. Опять же двух видов:

- текст

- Видео ролик

- заготовка - согласно “Практикам саморазвития” для публикации в среде “коллег”. Например, текст данной публикации был создан и хранится в базе именно с этим тегом. Заготовка может быть двух видов:

-

Ну и на последок, в комментариях к предыдущему посту @tseren-tserenov упомянул, что он делает часть практик GTD не раз в неделю, а в течение недели. Внял совету старших, и попробовал. Понравилось. Так в частности:

- сбор информации и разбор папки “Входящее” делаю каждый день последовательно в течение недели по 25 минут. Этого времени достаточно чтобы собрать всё во входящие и потом разнести в экзокортекс. Кроме этого выполняю частично обновление системы.

- Раз в неделю делаю этап планирования, пока необходимо около 1,5 часов, но есть резерв для снижения этого времени.

Посетила мысль, что это стало возможно благодаря возможности удержания внимания на уровне неделя. Год или полгода назад этого бы я не смог.

В конце про картинку: по-моему забавно ![]() если учесть что по некоторым мнениям Карлсон - это сам Малыш, одно из его “проявлений”. То весьма показательно что малыш сам себя “собирает”! Порой в одиночку и с помощью подручных инструментов. Пусть порой через ж..пу. Но даже там, в конце туннеля, приходят на помощь проверенные практики, например GTD. Однако в одиночку это чаще через ж..пу! Поэтому следующий курс в ШСМ буду проходить с преподавателем. До новых встречь!

если учесть что по некоторым мнениям Карлсон - это сам Малыш, одно из его “проявлений”. То весьма показательно что малыш сам себя “собирает”! Порой в одиночку и с помощью подручных инструментов. Пусть порой через ж..пу. Но даже там, в конце туннеля, приходят на помощь проверенные практики, например GTD. Однако в одиночку это чаще через ж..пу! Поэтому следующий курс в ШСМ буду проходить с преподавателем. До новых встречь!