Друзья, спешу поделиться новостью - я впервые за 10 лет решил чему-то осознанно научиться (в день знаний - мне кажется, самое то новость..), и за прошедшие 3 месяца успешно реализовал это решение.

Вообще подобные мотивационные лонгриды от меня - нечастое явление, поэтому рекомендую вам дочитать текст до конца: я старался его написать максимально честно и информативно для всех читающих.

Этот пост я уже анонсировал - в беседах за обедом на работе, в личных сообщениях и даже вот в этом интервью. Так что кто ждал - вот он.

Почему вообще я решил учиться?

Современный мир с его развивающимися технологиями развивается так быстро, что если не учиться ничему - то отстаёшь практически мгновенно. Даже историкам уже нужны технологии машинного обучения, что уж говорить про мою сферу деятельности - строительство вообще и BIM в частности.

У этого ускорения развития есть и ещё одно следствие - сами технологии обучения, его методы, перестали подходить для требуемых прогрессом скоростей развития. Раньше можно было позволить себе обучение по принципу “смотри на меня, делай как я”, при том что эффективность такого метода (то есть скорость обучения) не очень высока. Так же как раньше по железным дорогам ходили паровозы с КПД в 7-10%, им на смену пришли тепловозы и электровозы, а сейчас уже есть работающие модели маглевов с КПД 20-50% и практические примеры достижения КПД в 92%.

Конечно, достижение КПД в 92% требует гораздо более сложной инфраструктуры, чем просто рельсы и угольный котёл на колёсах. Но в итоге эта сложность оправдывает себя.

На фоне таких философских мыслей я прочитал книгу “Образование для образованных” Анатолия Левенчука. Вообще я достаточно давно слежу за его блогом, примерно с 2018 года, и мне интересно его содержание, поэтому и взялся за книгу.

Читал долго, по завершении решил последовать изложенным в ней рекомендациям - что прохождение курса гораздо эффективнее чтения книги.

Ну и так как в возглавляемой Анатолием организации (раньше называвшейся Школой системного менеджмента, теперь переименованной в Мастерскую инженеров-менеджеров - не идеальное название с точки зрения маркетинга, но моему обучению оно не помешало) есть несколько курсов, разной сложности и разного назначения, в качестве первого я выбрал тот который считается подготовительным для изучения всех остальных (и на самом деле для изучения любых других курсов и вне этой платформы). Его можно описать как “обучение тому как учиться” (хотя там безусловно не только про обучение).

Ещё одна личная причина по которой я принял это решение - слишком долгий старт моего собственного проекта, учебного курса для ГИПов. Я давно решил что нужно его сделать, запрос от профсообщества тоже имеется, и даже с площадками для публикации и последующим продвижением проблем не предвидится. Осталось дело за малым - сесть и сделать, но на это пока никак не удавалось выделить время. Была надежда, что обучение несколько структурирует мою деятельность, и время на создание учебного курса найдётся.

Итак, курс называется “Практики саморазвития”.

Какие это вызывает ассоциации? Полагаю у многих это “колесо баланса”, “практики медитаций”, “мотивирующие тренинги”. Сразу скажу что данный курс совсем не про это, его создали инженеры (хотел написать “и для инженеров”, но нет, этот курс для всех, или почти всех).

Сразу сделаю два списка - кому нет большого смысла читать дальнейший текст, и кому его нужно прочитать особенно внимательно.

Начну с того, кому, я считаю, этот курс не подойдёт.

Вам не нужно его проходить если:

- у вас в жизни всегда всё идёт по плану, без отклонений

- вы считаете что в вашей жизни нет проблем, вас в ней всё полностью устраивает, на 100% (в том числе в работе, в бизнесе, в отношениях, в здоровье, в общем во всех сферах)

- вы человек с предельно творческим складом ума, любое планирование создаёт у вас настолько негативные эмоции что вы ни при каких обстоятельствах не будете что-то планировать, и такой формат жизни вас и ваше окружение в целом устраивает

- вы уже достигли на ваш взгляд больших успехов в этой жизни (или в профессиональной сфере) и не считаете нужным менять свои привычки (вполне возможно они близки к тем что предлагается изучить в курсе)

- вы предпочитаете в жизненных выборах руководствоваться не рациональными аргументами, а (только) интуицией, внутренним чутьём, зовом предков, глубокой верой в правоту (свою или какого-либо гуру), фазами луны и другими подобными артефактами.

- … (наверное тут должно быть что-то ещё, возможно позже я дополню этот список)…

Для всех остальных изучение курса будет полезным. Этот курс является “пререквизитом” - то есть обязательным предварением - изучения как других курсов на платформе, так и прикладных обучающих программ в сфере вашей основной деятельности, он позволит пройти их с гораздо большим эффектом чем без него. Катализатор обучаемости, наверное можно ещё и так его назвать.

(Да, возможно кто-то уже настроил свои практики обучения таким образом что и без подобного обучения имеет достаточную эффективность; если вы в их числе - это прекрасно; но моя практика показывает что таких людей крайне немного, я могу среди своего круга общения выделить тех кого я бы мог отнести к этой категории в количестве менее 10 человек).

При этом я бы выделил среди всей широкой аудитории “кому было бы полезно” тех, кому это будет либо ближе всего и проще начать, либо полезнее всего (либо и то и то).

Вот этот список:

- вы знаете что такое матрица Эйзенхауэра и что между Срочными делами всегда нужно находить место для Важных (но вот организовать это пока не очень получается)

- вы знаете практику Getting Things Done Дэвида Аллена (или её аналоги - джедайская техника пустого инбокса например) и пробовали её применять на практике (или даже применяете прямо сейчас)

- в знаете про метод концентрации на задачах Pomodorro и пробовали его применять (возможно вам это не удалось, в курсе есть ответ почему, и решение как сделать чтобы он работал)

- вы читали книгу Стивена Кови про 7 навыков, или другие подобные ей руководства по повышению личной эффективности (и возможно не ощутили значительных изменений в организации жизни после их прочтения)

- у вас есть аккаунт и настроенное под себя пространство в Notion, Coda, Obsidian, Artable, Trello, Jira, Todoist и им подобных приложениях

- вы интересуетесь тем как искуственный интеллект вообще и различные LLM в частности влияют на нашу жизнь - рабочую и повседневную - и как они будут влиять в ближайшем будущем

- ваша текущая деятельность связана с применением наиболее современных технологий в вашей отрасли (привет, все уважаемые участники нашего многочисленного BIM-сообщества!)

- вы занимаете должность директора по технологиям, цифрового директора, директора по развитию, генерального директора - и таким образом по долгу службы оказываете влияние на принимаемые в рамках организации решения, стратегию её развития, применяемые ею технологии

- (… здесь тоже есть место для расширения списка, пока оставлю его в текущем виде…)

Из чего состоит курс методологически?

Как следует из названия, предполагается что для регулярного развития себя (каковым является в том числе обучение) наиболее эффективно применять в комплексе, во взаимосвязи, несколько практик - достаточно регулярно, и полностью осознанно.

Кстати, ещё одна метафора для этого курса - повышение осознанности инженерными методами. (как можете заметить, практики медитации мне пока не очень близки, а вот то что нужно осознанно подходить к своей деятельности - это у меня сомнений не вызывает).

Технически - практики изучаются по одной, на изучение и включение в жизнь каждой даётся около недели, за которую вполне успеваешь прочитать теоретическую часть, выполнить 5-7 практических заданий на описание текущего состояния и поиск того что можно изменить к лучшему, повторить теорию и поучаствовать в одной видеовстрече с преподавателем в рамках группы (я проходил обучение с преподавателем, хотя на платформе есть возможность и самостоятельного обучения).

Главным плюсом этого курса я бы назвал именно методологию - объединение нескольких заведомо работающих практик в комплекс, их взаимная интеграция для достижения итогового результата (повышения эффективности деятельности вообще и учебной - в частности). То есть я не зря в начале поста перечислил что он будет полезен тем кто знаком с определёнными способами “повышения личной эффективности” - здесь как раз можно увидеть, что нужно доделать, чтобы они заработали.

Также к плюсам курса я бы отнёс удобную онлайн-платформу: текстовая часть разделена на главы, главы на части, каждая требует 5-10 минут на прочтение, по итогу прочтения ставится галочка и прогресс освоения отображается в личном кабинете.

Аналогично устроены поля для выполнения заданий - в виде текстбоксов или таблиц, их выполнение тоже влияет на прогресс.

В платформу встроен сервис создания коротких заметок, которые необходимы в силу методологии курса. Заметки также можно отправлять на платформу через телеграм-бота, которого я сразу вынес на главный экран в телефоне и имею возможность отправить заметку в три клика, что важно.

Отдельно от платформы, но в интеграции с ней существует сообщество - обучающихся и преподавателей, для обмена мыслями. Там тоже интерфейс вполне удобный.

Методологически курс можно считать “мостиком” от организации личной жизни к изучению системного мышления - каковое само по себе служит для прояснения в голове представлений о мире, о работе и её целях, а также обо всех других взаимодействиях, которые в этом мире происходят, затрагивая нас. В курсе системного мышления описан интеллект-стек из полутора десятков дисциплин, от физики и математики до риторики и этики, каждая из которых нужна и важна в любой деятельности, и недостаток знаний хотя бы в одной из них порой приводит к решениям нерациональным, а будучи масштабированным на достаточно большую систему (страну например) - и к разрушительным. Поэтому изучение этого интеллект-стека тоже хочется порекомендовать как можно большему количеству людей (ну и мне самому не помешает, у меня это есть в планах).

Вообще важным следствием курса я бы назвал формирование у меня в сознании взаимосвязей, как мои конкретные неудовлетворённости чем-то в жизни связаны с тем, что я делаю (или не связаны - если я делаю что-то не в своих интересах). Иерархия “Проблема - метод решения (гипотеза) - проект (проверка гипотезы) - решение” (или цикл, если гипотеза например не оправдалась) именно что повышает осознанность деятельности. Если проект которым я занимаюсь не решает никакую из моих проблем - стоит ли он внимания. Есть случаи, когда стоит - например он решает проблему близкого мне человека. Но иногда может оказаться что он и вовсе не нужен…

К “зонам роста” (хотя не факт что руководители школы их сочтут таковыми - поэтому можно их назвать просто минусами) относится следующее:

- не вполне удобные таблицы моделирования в интерфейсе платформы (нельзя вставлять строки, скопировать таблицу целиком в другую платформу можно только через сохранение рабочей тетради целиком в HTML - а после курса некоторые таблицы кажутся весьма ценными и вполне хотелось бы их перенести в другое рабочее пространство “лёгким движением руки”). Впрочем, я так понимаю как раз с таблицами уважаемые коллеги работают и планируют выкатить им замену в обозримой перспективе

- иногда руководства затрагивают те области знания, в которых их методы на мой взгляд не вполне применимы. Как пример приведу спорную позицию школы относительно псиохологии и её практик - хотя в целом они и не отрицаются, но как говорится “есть вопросики”. В качестве плюса стоит отметить что преподаватели не “забронзовели” в своих убеждениях и открыты к диалогу.

- в определённой степени минусом является некоторый снобизм и высокомерие, иногда проявляющийся в текстах главного идейного вдохновителя школы Анатолия Левенчука. Это моя субъективная точка зрения, но я думаю Анатолий об этом от меня услышит далеко не впервые. Я для себя решил что это вопрос моего отношения и принятия - меня это не задевает, и поэтому не беспокоит. Но знаю что мой “предел принятия” подобных вещей гораздо ниже чем у многих, поэтому наверняка кого-то отдельные высказывания могут заставить испытывать гораздо более сильные эмоции. К этому просто нужно быть готовым и иметь в виду. Вообще для людей с достаточно высоким интеллектом появление определённого снобизма и высокомерия вполне естественно, чтобы от этого удержаться - нужно затратить определённое количество эмоциональных ресурсов, и то если поставить перед собой такую цель, а многие думаю её и не ставят за ненадобностью.

- ещё один субъективный “минус”, хотя ответственности самой школы за него нет никакой, а вопрос касается именно моей организации времени - это необходимость уделять обучению как минимум час в день. У меня начало учёбы пришлось на отпуск, и пришлось сразу искать возможность каждый день после 300-600 км за рулём час времени провести за изучением материалов. Первые несколько онлайн-встреч тоже прошли в дороге.

Я пока для себя выбрал временной слот для обучения вечером, после работы, хотя преподаватели всячески рекомендуют выделять под него утренний час. Возможно в будущем я как-то переориентируюсь и буду тоже учиться утром, но пока на это моих ресурсов не хватило, поэтому часть вечера, ранее занятая домашним времяпрепровождением, сейчас отводится под учёбу. Надеюсь, это не сильно скажется на моей семейной жизни) - я не могу назвать это однозначным “минусом”, но стоит заранее отметить, что для кого-то чтение постов учащихся или просмотр их видео может создать впечатление секты. Тут сразу напомню, как многие BIMщики полувшутку называют сектой и сам BIM. Причина такого ощущения - несколько специфический язык, неминуемо появляющийся в каждом сообществе, объединённом общей деятельностью (сообщество математиков, сообщество тренирующихся в спортзале, сообщество преподавателей или даже студентов - ну вот и это не исключение). Специфические термины присутствуют для облегчения коммуникации. Язык одновременно является и маркером отношения говорящего к определённому сообществу, и способом описать конкретную сущность.

Вместе с тем иногда атмосферу секты можно почувствовать, читая посты или смотря видео недавно погрузившихся в изучение курсов и находящихся в определённой эйфории от достижения первых успехов. Не хочется тут никого задеть, вместе с тем отмечу что такое полное принятие всей вновь поступающей из какого-то источника информации допустимо только в условиях абсолютного доверия источнику. В данном случае риски конечно околонулевые - мастерская инженеров-менеджеров не призывает уверовать в бога систем (и вообще не говорит ни о каких богах), не призывает продать квартиру и перечислить все деньги на оплату непрерывного образования, и даже не призывает агитировать других людей в пользу обучения (ну, почти не призывает. Написание постов по сути изученных материалов всё-таки приветствуется, но это как раз мне абсолютно понятно - организаторы верят в своё дело, с его помощью хотят хоть немного изменить этот мир, и разумеется заинтересованы в распространении знания о своём проекте. И я считаю этот проект вполне достойным продвижения, в том числе моими скромными усилиями).

При этом, возвращаясь к весьма восторженным откликам неофитов, видимо здесь сказывается либо эффект “низкой базы” - когда человек по результатам обучения ощущает сразу резкий скачок производительности (если например ранее вообще никак не систематизировал свою деятельность), либо какие-то личные качества - у каждого свой уровень эмоциональности в оценке своих образовательных успехов. Мне такая восторженность не близка, как можете заметить и по сдержанному тону самого этого поста. Да, я пока не применил 100% полученных знаний, и к счастью в процессе обучения ни разу не слышал от преподавателя и не читал в руководстве что это требуется. Вообще свой подход к обучению могу назвать достаточно лёгким - почти по всем практикам я нашёл способ вводить их в жизнь постепенно, без критических перегрузок, и без сверхусилий. Более того, в руководствах прямо написано что попытка применить всё и сразу скорее всего не приведёт к результату, поэтому всё и изложено последовательно. И по каждой отдельной практике или даже её фрагменту каждый вправе сам решить, стоит ли её применять регулярно и как именно. - ещё один момент, который я не могу отнести однозначно к минусам, но точно знаю что есть люди кому он таковым покажется: курс прививает довольно механистический подход к организации жизни. Даже язык, включающий понятие “творческий конвейер”, намекает на то, какое слово в этом словосочетании главное. Хорошо ли роботизировать свою жизнь, скажете вы. Где в этой жизни душа, место для истинного творчества, как человек может превращать всю свою жизнь в конвейер.

Я здесь отвечу, что в процессе прохождения курса и тем более после каждый волен сам найти меру, в которой он внедрит в жизнь изученные практики. Этот курс - возможность посмотреть на свою жизнь под определённым ракурсом. И продолжать ли на неё смотреть под этим ракурсом по окончании обучения и в какой степени - личное дело каждого. Могу лишь сказать за себя, что как человек с техническим складом ума (хотя и довольно давно находящийся на позиции менеджера) не испытал с таким подходом никаких сложностей. Вероятно, будь я художником, мне бы пришлось сложнее, хотя и для творческих людей тут вполне есть чему научиться.

В качестве “пререквизита” к самому этому курсу в описании не упоминается ничего, но по моим наблюдениям - весьма полезно заранее владеть навыком “слепой” печати (ну или хотя бы просто уметь быстро печатать с минимумом ошибок), это сократит время его прохождения. И ещё полезно иметь навык рефлексии - наблюдения себя со стороны, анализа собственного поведения и собственных мыслей. Это тоже облегчит обучение. Впрочем, оба эти навыка я считаю необходимыми для любого современного человека, без них трудно и работать, и жить, безо всякого обучения ![]()

Как итог - ниже краткое описание моих результатов, которые явились итогом этого трёхмесячного обучения, и примерный план - что думаю делать дальше.

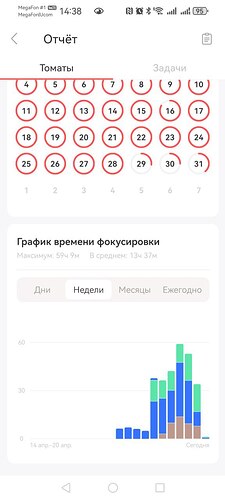

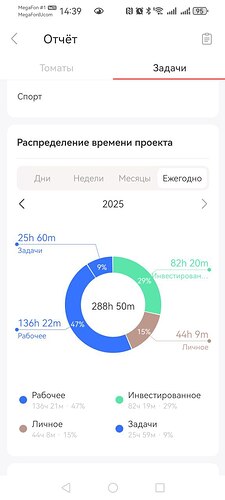

Всего за три месяца обучения я уделил ему 59 астрономических часов - на чтение и выполнение связанных с ним задач.

Одной из таких задач был учёт времени, в течение которого я занимался чем-то конкретным, уделяя этому всё своё внимание. За месяц количество такого учтённого времени составило 186 часов, что в целом считаю неплохим результатом.

Сегодня на “защите” преподаватель обратил внимание на то что не только часы, но ещё и систематичность - важный показатель. Зафиксирую здесь: за 3 месяца всего один день был пропущен, во все остальные удалось выделить хотя бы минимальное время на обучение. Это формирование привычки, и можно сказать что оно прошло успешно.

Конечно, это всё показатели сугубо технические, понятно что гораздо важнее конкретные изменения в реальном мире, в жизни. Они тоже присутствуют.

В части обращения с личными финансами я пришёл к идее необходимости обучения и в этой сфере тоже - начал обучение с консультантом.

В отношении физической формы - тоже решил что нужно обновить свои знания в области применяемых инструментов, решил некоторое время позаниматься с тренером (раньше долго тренировался сам).

По применению LLM - сделал вывод что лучше изучить их со всех сторон и пользоваться “по инструкции”, чем пробовать “по наитию” и разочаровываться результатами. Сейчас начал небольшой курс обучения работе с GPT и построению агентов, ему уделил прошлую неделю так как по обучению в ШСМ там задач было немного.

В семье все привыкли что я каждый вечер учусь (хотя ждут с нетерпением окончания курса чтобы я чуть освободился. Поэтому сейчас всё же планирую перенести обучение на первую половину дня).

Это всё касается именно обучения. Но так как курс я для себя позиционировал как “обучение обучению” - большая часть его результатов обучения и должна касаться, вроде всё логично.

Касательно моих ожиданий о старте курса для ГИПов - пока главным результатом считаю то что я решил переработать его структуру. К сегодняшнему дню у меня есть три её варианта, из которых нужно скомпилировать финальный и приступить к разработке. Выделил под эту задачу время на текущей неделе. Курс будет более нацелен на здания и строительные объекты как системы, и через это будет рассматривать и управление их проектированием.

Важный для многих момент - “кто эти люди, которые взялись чему-то учить других”, я проиллюстрирую в первую очередь списком использованной литературы, который приведён в конце курса. Таким образом составители курса не претендуют на роль носителей сакрального знания “как правильно жить”, а лишь взяли на себя труд проанализировать и систематизировать большое количество разработанных ранее практик, найти в них точки соприкосновения, и организовать их так, чтобы их совместное применение давало результат больший, чем применение по-отдельности.

Вот этот список:

-

«Как привести дела в порядок: искусство продуктивной работы без стресса», Дэвид Аллен -

“Как делать полезные заметки. Эффективная система организации идей по методу Zettelkasten”, Зонке Аренс -

«Метод помидора», Франческо Чирилло -

"Как читать книги" Мортимер Дж. Адлер и Чарльз Ван Дорен -

"Чтение с пониманием" Фрэнк Смит -

"Как читать и заставить других читать" Мортимер Дж. Адлер -

“Построение бизнес-моделей”, Александр Остервальдер, Ив Пинье -

“Создавая второй мозг. Проверенный метод организации вашей цифровой жизни и раскрытия творческого потенциала”, Тьяго Форте -

"Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир", Дэвид Дойч -

«Структура реальности», Дэвид Дойч -

«Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» Нассим Николас Талеб -

«Просвещение продолжается», Стивен Пинкер -

«Думай, быстро и медленно», Даниэль Канеман -

«Наука сознания. Современная теория субъективного опыта», Майкл Грациано -

«12 недель в году», Брайан Моран и Майкл Леннингтон. -

«Углубленная работа: правила сфокусированного успеха в рассеянном мире», Кэл Ньюпорт. -

«Суперобучение», Скотт Янг -

«Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям», Атул Гаванде -

«Поток. Психология оптимального переживания», Михай Чиксентмихайи -

«Системное мышление», «Методология», «Системная инженерия», «Системный менеджмент», «Интеллект-стек», «Инженерия личности», Анатолий Левенчук -

“Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо”, «Путь джедая», Максим Дорофеев -

«Атомные привычки», Джеймс Клир -

«Фокусинг» Юджин Джендлин

Ну и кто дошёл до этой части поста, и думает что такое обучение могло бы принести пользу, но... Список этих “но” довольно обширен, но самые основные причины не учиться - - вполне конкретны, и список их с соответствующими ответами приведён по ссылке Рабочее развитие инженеров-менеджеров в МИМ: разбираем типовые "но"

Рекомендую вам озвучить для себя свои “но”, а затем прочитать, какой ответ из поста вам достанется ![]()

В общем, конечно и это обучение - не серебряная пуля, не лекарство от всего, не панацея. Но в чём я уверен - что пройдя его, я точно повысил вероятность успешной реализации моих проектов (а проектами в жизни является буквально всё, от плана повышения финансовой грамотности до изменения стандартов работы в отрасли).

Если по итогу прочтения этого сообщения вам стало интересно по крайней мере посмотреть, что же такое я там три месяца изучал - добро пожаловать, вот ссылка на регистрацию на платформе Aisystant

Поле регистрации не нужно ничего платить, поэтому можете зарегистрироваться сейчас, чтобы не забыть, и взять время на подумать, собрать аргументы “за” и “против”, а пока ознакомиться в принципе с направлениями обучения, коллективом преподавателей и самой платформой.

P.S. Я сам себе поставил задачу через год обновить этот пост - ну или по крайней мере в комментарии написать, что из результатов обучения я посчитаю значимым эффектом год спустя. Если вам это тоже интересно проверить - поставьте в комментарии “+” (ну или если будет развёрнутый комментарий - то вам тоже придёт оповещение в соцсетях через год).

И, кстати, если у вас есть какой-то вопрос на который в посте не нашлось ответа - задавайте в комментарии, я отвечу обязательно!

Ну и контрольное: поздравляю с Днём знаний! ![]()

![]()